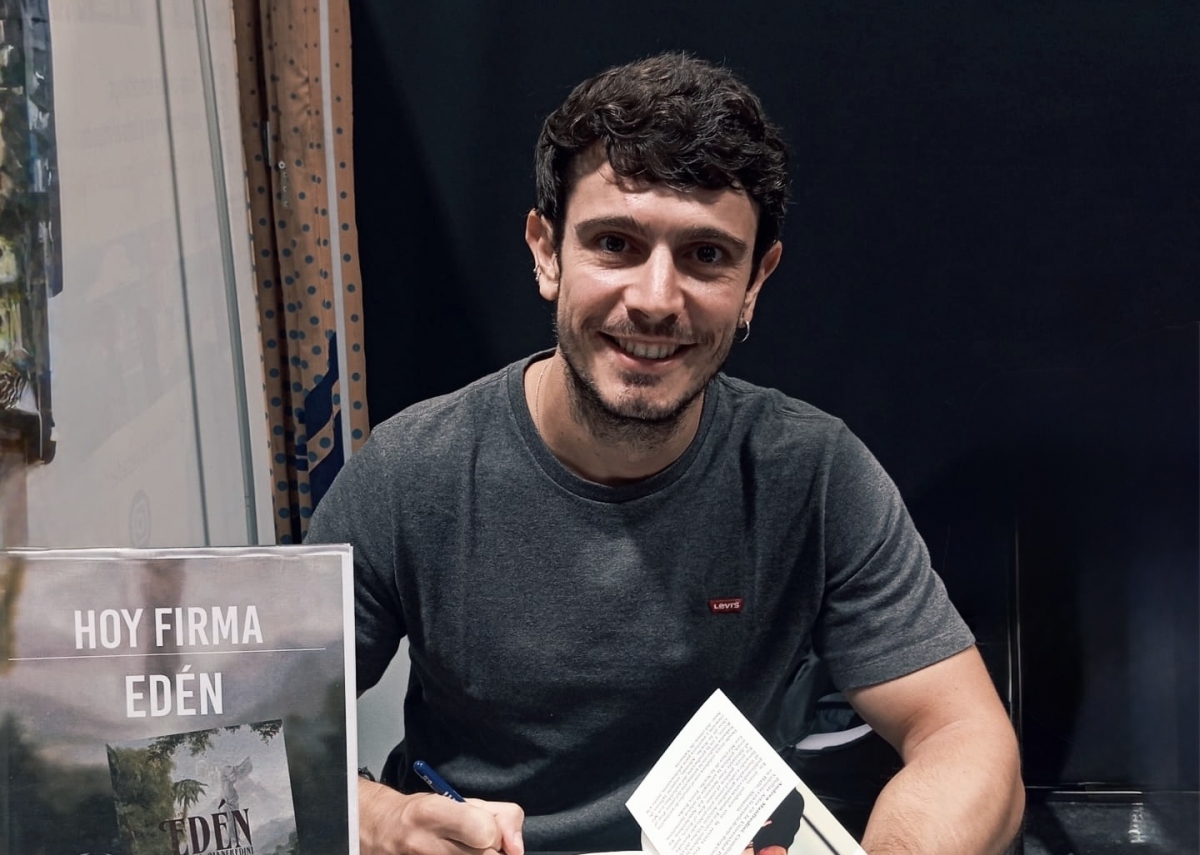

CASTELLÓ. El escritor castellonense Andrea Manfredini ha publicado en pocos meses dos libros. Edén (Malasartes, 2025), su primera obra completa de ciencia ficción, donde imagina un siglo XXII atravesado por catástrofes climáticas y tensiones geopolíticas: el deshielo de la Antártida provoca guerras por el control del nuevo “Lejano Sur”, los viajes a ciertos destinos se sustituyen por turismo digital y un cuarto de la población acaba optando por emigrar a un mundo virtual creado por una IA, un Edén que replica la realidad a cambio de renunciar al cuerpo físico.

Mientras que en Hibakusha (Apache Libros, 2025), publicado también en Argentina, Manfredini participa junto a otros siete autores en un homenaje literario a los supervivientes de Hiroshima y Nagasaki. Fantasía oscura, ciencia ficción, realismo mágico o terror se entrelazan en esta antología coral que revisita la memoria de las bombas atómicas ochenta años después.

Dos propuestas muy distintas, unidas por la misma inquietud: qué ocurre con la humanidad cuando llega a sus propios límites, ya sea en la memoria de una catástrofe nuclear o en un futuro de “paraísos digitales”.

-Este 2025 te ha pillado con doble publicación. ¿Qué sensaciones te está dejando este momento como escritor?

-Estoy encantado. Edén es mi primera obra completa de ciencia ficción; antes había escrito algunas cosas sueltas, pero era un reto que tenía ganas de afrontar. Además, hacerlo con una editorial como Malasartes es algo muy especial. Estoy presentándola en diferentes ciudades, la editorial está apostando por el libro y yo tengo muchas ganas de darlo a conocer. Y en el caso de Hibakusha, fue el coordinador, Alberto Ogayas, quien me contactó para participar. Es muy gratificante que otra persona del gremio considere que tu trabajo y tu escritura tienen el nivel suficiente para estar presente en una obra así. Además, compartir espacio con autores como Roman Huarte o José A. Bonilla ha sido un lujo.

-En Edén planteas un futuro donde muchas personas se plantean dejar atrás la Tierra y mudarse a un “paraíso digital”. ¿Qué te atrajo de esa idea?

-El germen del libro nació de todas las problemáticas que estábamos viviendo. Lo escribí entre las navidades de 2024 y 2025, dándole vueltas a los problemas asociados a la migración en España y Europa. A partir de ahí me pregunté: ¿qué pasaría si en lugar de una migración física pudiera existir una migración digital? ¿A dónde emigraríamos? ¿A un espacio virtual? De ahí fueron saliendo más preguntas, relacionadas también con la presencia cada vez más fuerte de los mundos digitales en los que la gente se refugia actualmente, ya sea redes sociales, comunidades de videojuegos, chats… Al final, ese espacio virtual ya existe en cierta manera. Juegos como Los Sims se están convirtiendo en realidades paralelas, en cierto modo, para algunas personas.

-Guerras climáticas, turismo digital, migraciones forzadas… ¿qué parte del presente reconocible hay detrás de estas ideas en Edén?

-Hay mucho. Pensaba, por ejemplo, en los pequeños archipiélagos del Pacífico, que corren el riesgo de desaparecer si el nivel del mar sube entre dos y cinco metros. Me imaginé cómo sería, desde un punto de vista de negocio, plantear un “turismo digital, es decir, recrear esos paisajes en un entorno virtual y que la gente no tuviera más remedio que visitarlas de esta manera. En cuanto a las guerras por los recursos, tampoco hay que irse muy lejos. India y China llevan casi un siglo peleando por los ríos que nacen en la meseta del Himalaya, y de eso hablo en el primer relato. Al final, el presente me ha servido para proyectar esos conflictos hacia el futuro, dentro de un contexto de mundos virtuales y de la posibilidad de emigrar a ellos.

-Quien decide emigrar al mundo digital tiene que renunciar al cuerpo físico. ¿Qué te interesaba explorar ahí: la identidad, el miedo a la muerte, la búsqueda de otra vida…?

-El propio título ya te da una pista: hay una cierta carga religiosa o espiritual. Edén no deja de ser el paraíso de los cristianos, y por tanto sí, hay una pequeña carga espiritual. Creo que existe tanto una búsqueda de posteridad como una pregunta sobre qué hay en el más allá, o en qué podría llegar a convertirse ese más allá. Al fin y al cabo, no podemos asegurar que exista, no podemos poner la mano en el fuego. Pero me interesaba plantear: si la tecnología es capaz de crear muchas cosas, ¿qué pasaría si fuera el propio ser humano quien fabricara su propio más allá? El cuerpo se deteriora, pero a través de una plataforma digital se podría construir otra forma de eternidad.

De hecho, uno de los relatos más espirituales de la novela aborda precisamente esa reflexión. El protagonista es un hombre muy mayor que habla con su nieto. El nieto quiere emigrar a ese paraíso digital y le pregunta por qué no quiere ir con ellos. Para el abuelo, la eternidad no es algo hacia adelante, sino hacia atrás: lo eterno son las personas que ya ha perdido y que no podrá reencontrar allí. Para él, lo eterno es lo que ya ha pasado y sigue vivo en su memoria. Los jóvenes solemos proyectar la eternidad hacia adelante, porque nos queda tiempo por vivir; en cambio, las personas mayores suelen proyectarla hacia atrás, porque tienen menos tiempo por delante. También lo eterno puede entenderse como lo inmutable: el pasado no cambia, y de alguna manera eso lo convierte en eterno.

Y aunque no está directamente ligado al concepto de eternidad, hay otro relato con un trasfondo filosófico que transcurre en una base lunar en el futuro. Allí los habitantes se preguntan qué pasará cuando la gente en la Tierra empiece a emigrar en masa al mundo digital. La Luna no es autosuficiente y depende de la ayuda de la Tierra, así que antes o después podrían quedar desatendidos. Ese relato plantea el vértigo de tener que “abandonar el nido”: aunque vivan en la Luna, siguen dependiendo del planeta. Pero también muestra el último coraje que despierta al sobrevivir.

-De hecho, el “paraíso digital” lo crea un personaje marcado por el duelo. ¿Era importante que el origen de algo tan futurista naciera de algo tan humano como la pérdida?

Sí. Muchas de las cosas que imagino en un contexto futurista nacen en realidad de problemas del presente y de la necesidad de buscarles soluciones. En este caso, Faraway es un visionario que ha perdido a su hija. Es una persona con muchos recursos, pero aun así, si no tienes familia y estás solo, la vida puede resultarte insulsa incluso a ese nivel. Puedes llegar a pensar: “sin mi familia no quiero seguir”. De alguna manera, Faraway se propone una alternativa a sí mismo: crea ese mundo virtual para poder irse con la conciencia de su hija. En el libro existe una tecnología para extraer las “joyas” -chips instalados en la cabeza- y trasladar esa conciencia a Edén. Él busca, en cierto modo, generarse su propio paraíso y ofrecer esa alternativa también a otras personas.

-En definitiva, más allá de la trama, ¿qué es lo que te gustaría que el lector se llevara al cerrar el libro?

-Soy de esas personas a las que les encantaría que mañana dijeran que una luna de Saturno es perfecta para que pueda vivir gente, pero luego pienso que, por muy habitable que sea, el único mundo realmente hecho para nosotros es este. Hemos evolucionado para que nos vaya bien aquí, y me gustaría que los lectores valoraran la importancia de este planeta, lo perfectamente diseñado que está para nosotros y lo que implicaría renunciar a él. También me interesa que se planteen otra cuestión: si la tecnología es capaz de generar un Edén virtual, un espacio idílico donde todos viviríamos bien, ¿por qué no usarla también para mejorar nuestras condiciones en el presente? Sin caer en la ingenuidad ni ser naif, podemos aprovechar la tecnología para transformar el mundo real. Ese Edén que imagino en el libro podría ser también un paraíso físico, en el sentido de que podríamos mejorar muchas cosas aquí y ahora.

-En Hibakusha compartes espacio con otros autores y autoras. ¿Qué has querido aportar a la historia con tu relato?

-Como persona a la que le interesa mucho la historia japonesa -toda la historia en general, pero esta especialmente-, tuve claro enseguida lo que quería aportar. Hacía tiempo que había leído sobre el concepto de “sombras radiactivas”. Las explosiones en Hiroshima liberaron tanta radiación luminosa que abrasaron muros, aceras y fachadas: cualquier objeto o persona proyectaba una sombra que quedaba marcada de forma permanente en la superficie. Era como una silueta quemada por la radiación.

Algunas de esas sombras eran de personas que estaban allí en ese momento: de pie, sentadas en una escalera… Me recordaban a testigos de lo sucedido. Escribir sobre eso era, de alguna forma, escribir el alma de esas personas. Quedaron cenizas, pero también quedó su sombra.

-El libro mezcla géneros como ciencia ficción, realismo mágico o terror. ¿Qué aporta lo fantástico a la hora de hablar de una tragedia?

-A veces lo que permite es generar un poco de alivio. Nos da la posibilidad de recrearnos en hechos durísimos pero desde una posición más ligera, aliviando la carga dramática que tienen. Por ejemplo, uno de los relatos habla de viajes en el tiempo: un personaje es capaz de retroceder unos instantes antes de la explosión y tener una última conversación con sus seres queridos. Eso te permite esquivar en parte la dureza del hecho y explorar ese dolor con un poco de distancia. Cuando añades elementos de realismo mágico -como en mi caso- o de ciencia ficción, le das al lector un espacio distinto. Ya no lo ve tan de cerca, se pone unas “gafas” y entiende: esto es ficción. Lo que contamos es real y durísimo, pero al presentarlo desde el género fantástico intentamos que el lector lo perciba, lo comprenda y, de alguna manera, también lo pueda disfrutar. Por eso necesitamos estos géneros. El realismo histórico también puede entretener, pero suele ser más serio y contenido.

-En Edén miras a un futuro devastado; en Hibakusha vuelves a una devastación del pasado. ¿Te interesa esa mirada al límite de la humanidad, sea hacia atrás o hacia delante?

-Bueno, a mí tanto mirar hacia atrás como hacia delante es de las cosas que más me gustan. Suelo moverme en equilibrio entre esas dos coordenadas, porque el pasado siempre me ha interesado mucho como amante de la historia, y el futuro no nos queda otra que encararlo, no hay más remedio que mirarlo de frente. Es verdad que en los extremos de esas coordenadas encontramos imágenes muy representativas de lo que es el ser humano. Cuando te alejas y miras el pasado o el futuro con cierta distancia, es cuando empiezas a ver la imagen completa, y eso me resulta muy interesante. Igual que el futuro nos inquieta, el pasado también lo hace y proyecta sombras muy largas, que es de lo que hablo en mi relato. A veces esas sombras son tan largas que llegan a oscurecer el futuro, y no siempre es fácil quitártelas de encima para poder avanzar.

–¿En qué terreno creativo te apetece moverte ahora?

-Me gustaría muchísimo seguir trabajando el género fantástico, que es el que más disfruto tanto leyendo como escribiendo. Ahora mismo estoy terminando de escribir mi segunda antología para Fénix Book, que espero poder publicar en primavera de 2026 si todo va bien. Además, estoy arrancando un proyecto de cómic junto a un ilustrador nacional. Empezamos hace apenas un mes y estamos trabajando en los primeros bocetos, definiendo los perfiles de los personajes. La idea es que para navidades de este año tengamos un proyecto bien definido que podamos mostrar a editoriales. No descartamos, tampoco, recurrir al crowdfunding y al apoyo de los lectores para sacarlo adelante.

–¿Cómo ves el sector literario y del cómic desde dentro?

-Siempre ha sido complicado, y lo sigue siendo todavía hoy. Es verdad que hay un pequeño repunte, sobre todo en el cómic, con nuevos autores que están apareciendo y generando interés, pero la sensación es que todavía queda mucho por crecer. Lo ideal tampoco es que ese crecimiento venga solo por las subvenciones, porque no reflejan realmente la fuerza de la industria. Lo que de verdad puede ayudar es seguir cultivando el apoyo de los lectores. Tanto el sector del libro como el del cómic dependen directamente del fan, del lector: sin su apoyo no sobrevivimos.

Ahí está también la dificultad: primero, que una editorial apueste por ti, porque necesita confiar en que tu propuesta será rentable; y segundo, que seamos capaces de despertar ese interés en el público. Quizá eso pase por nuevas formas de dar a conocer nuestro trabajo, probablemente a través de las redes sociales, que todavía estamos aprendiendo a manejar en este sentido. Son canales de comunicación más íntimos: si publico una saga y con el tiempo acaba llegando a un grupo de lectores en España que conectan con ella, las redes me permiten generar un vínculo más cercano con ellos. Y creo que esa va a ser una de las claves del sector.

*A finales de octubre/ principios de noviembre, Hibakusha se presentará en la librería Dracs i Daus de Castelló, con presencia virtual de dos de sus autores, además del mismo castellonense.