VALÈNCIA. Siempre pasa igual: un grupo de mujeres desaparece alrededor de un misterioso lago; por lo que la culpa no puede ser de nadie más que de la criatura que vive en él. No hay sociedad que no haya moldeado sus miedos en torno a una amenaza de carácter fantástico, pero los mitos siempre son un reflejo de algo latente en estas, algo más verdadero que lo real.

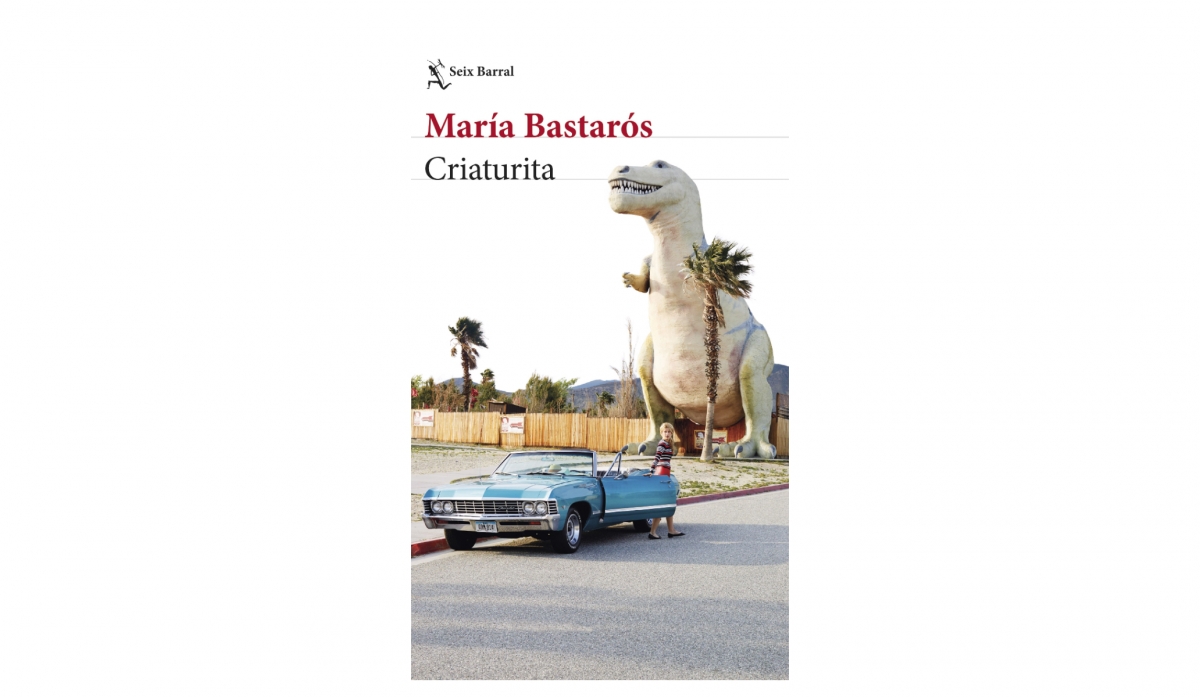

María Bastarós toma la Criaturita (Seix Barral, 2025) como la sombra que se cierne en la vida de Kaila, una joven a la que aún le queda descubrir el amor cuando se le cruza un complicado duelo por su padre, un biólogo que defendía la teoría de que el lago estaba habitado por esta amenaza. El misterio le sirve a la escritora para hablar de lo más esencial de las relaciones humanas. Acostumbrada a las historias de realismo sucio, Bastarós opta aquí por el patetismo para introducir un punto de ternura en los personajes, en un contexto difuso que recuerda a Twin Peaks, o a la literatura de Laura Fernández, pero que sobre todo huele a libro nuevo.

—El libro tiene como premisa de fondo, la existencia de una criatura en un lago, de un misterio por resolver. Nunca es lo principal, pero proyecta una sombra sobre la historia a lo largo de toda la novela.

—A mí la criatura me gustaba porque me daba la oportunidad de hablar de lo misterioso, de lo oculto, de lo que uno no conoce sobre sí mismo, de lo que la comunidad no conoce sobre sí misma, y sobre todo de la parte oculta de la protagonista, Kaila.

Además, me interesaba que fuera una criatura que funcionara como un artefacto polisémico, porque cada uno lo interpreta a su manera. Para el padre simboliza ese deseo intrínsecamente humano de encontrarse con lo excepcional, con lo mágico, con algo que lo arrebate de la vida cotidiana, que es lo que él busca todo el rato. Para la madre es algo a rechazar, con lo que no quiere relacionarse de ninguna forma. Y para algunos miembros de la comunidad es una manera fácil y lúdica de buscar un responsable a las desapariciones de las mujeres; incluso les entretiene, como si fuera una especie de juego. Me gustaba esta idea de lo misterioso y lo desconocido al que cada uno da la forma que quiere.

—Hablando de la polisemia de la criatura, ciertamente la novela parece estar escrita desde un ángulo psicoanalítico. Por ejemplo, riman los personajes de la madre y el estudiante de biología, cuyo amor rechaza Kaila, o el padre y el tutor, que ella idealiza.

—Me interesaba mucho hacer una novela sobre relaciones familiares y juegos de género. La madre y el padre no tienen apellido, representan figuras arquetípicas: el padre encarna al hombre artista por excelencia, al genio un poco loco, entregado a sus fantasías y ajeno al mundo real, pero muy negligente en el espacio doméstico: la madre, en cambio, es una mujer que ha renunciado a su propia vida y al desarrollo de su identidad para cuidar de otros, y eso ha moldeado también la personalidad de Kaila. Quería hacer un retrato familiar de personajes particulares, pero que representaran algo colectivo.

—Precisamente te quería preguntar: ¿qué le pasa a Kaila? ¿Le pasa una cosa o muchas? ¿Lo que le pasa es la suma de la madre y del padre, en el sentido de que las relaciones familiares están continuamente de fondo?

—Sí, lo que le pasa a Kaila es una suma de la madre y el padre. Sobre todo, ha aprendido a mirar el mundo a través del cristal del padre, que le resulta más atractivo porque lo asocia con la aventura, el riesgo y lo no conformista. En cambio, identifica a la madre con la mediocridad, con lo que no aspira a más, sin darse cuenta de que quien realmente la cuida y ha sacrificado su vida por ella es la madre.

—¿Qué implicación tiene la narradora en estos arquetipos que dibujan el estado de Kaila? Los personajes rozan lo caricaturesco, pero la narradora no asume del todo los pensamientos de Kaila. ¿Cuál era la distancia que querías marcar?

—Me gusta escribir en tercera persona porque la primera no me resulta tan juguetona. Esa distancia te permite mirar lo que sucede a través del cristal del personaje, que es lo interesante. En este libro quería que todo estuviera muy bañado en ironía, con un juicio mordaz y persistente, y para eso la tercera persona da muchísima libertad. A veces incluso el narrador sale de la cabeza de Kaila y se mete en la de la madre, algo que se hace poco, pero lo necesitaba por lo que este personaje significa en la novela.

—La distancia te permita no tener que asumir esa intensidad, que no te dejaría espacio para la ironía ni para el humor, porque Kaila lo siente todo demasiado siempre.

—El principal problema de Kaila es que vive inmersa en un estado de intensidad dramática brutal, en el que la madre ni siquiera se atreve a hacerle un chiste, porque sabe que con ella el humor no funciona, que su personalidad lo desactiva automáticamente. Para construir un personaje así, escribir en primera persona no me interesaba. Prefiero mirar desde fuera, como una cámara, mucho más que desde dentro del personaje.

—¿Qué libertad te da como escritora poder imaginar una región desde cero, generar cada ciudad y cada espacio a tu manera?

—Al principio fue un reto. Estoy acostumbrada a escribir desde territorios concretos que conozco: los cayos de Florida, el Valle de Tena, los Monegros… Lugares en los que he estado y que suelen ser el disparador a la hora de escribir. Pero en esta novela, por la particularidad del lago —un lago sin fondo, al que han acudido expertos que lanzan sonares que explotan por la presión—, el espacio tenía que ser fantástico. No podía situarlo en un lugar real, porque el pacto con el lector se rompía: no podía decir que ese lago estaba en el Pirineo francés, porque se sabría que no.

Me costó mucho crear un lugar deslocalizado. Tengo mucha influencia de la literatura norteamericana y del realismo sucio, y constantemente me salían nombres muy californianos. Llegó un punto en que eso se estaba cargando la novela, hasta que me surgió la idea de usar nombres que podrían estar en hoteles de cualquier parte del mundo: Milagro, Aguas Claras… Nombres genéricos que permitían crear un espacio fronterizo, un lugar que podría estar en Estados Unidos, en Latinoamérica… Me interesaba mucho construir un espacio que estuviera en todas partes y en ninguna a la vez.

Una vez creado ese mundo, la libertad era máxima, porque las reglas las ponía yo. Pero la construcción fue lo más costoso de la novela, precisamente porque el lugar, igual que la madre o el padre, debía tener algo de anónimo.

—¿Y esa construcción la haces antes o durante la escritura?

—Yo trabajo de una manera que supongo que no es la común, porque no me gusta tener un plan: me resulta aburrido. Para mí la escritura es un diálogo que empieza siendo unilateral —tú escribes, sin más—, pero si todo va bien, en algún momento el texto empieza a hablar contigo, se produce un intercambio y el propio texto te guía.

Con esta novela necesitaba saber un poco cómo iba a ser el desarrollo y, sobre todo, el final, que para mí es también el comienzo del libro. Pero no quería trazar un plan detallado, porque entonces siento que el libro ya está escrito y me da pereza escribirlo. Eso fue un gran problema, porque el territorio que había creado sobre la marcha no me funcionaba y no sabía si tenía solución. Siempre escribo sin un plan, con todo lo que eso implica: hace que el proceso sea más interesante y me empuja a terminar el libro, pero también puede llevarme a quedarme atascada.

—También hay una deslocalización temporal.

—Eso también me costó bastante. Mi imaginario fundacional es el de los noventa, y estaba trabajando con referentes como Doctor en Alaska o Twin Peaks, ficciones de pequeñas comunidades que me interesan mucho. Pero me resultaba difícil que no existieran internet o los móviles; en algún momento eso me generaba conflicto. Por eso opté por situar la historia en un mundo un poco atemporal, aunque, si tuviera que acotarlo, diría que se aproxima a los inicios de los años 2000.

—En las frases que recuerda Kaila sobre su padre hay una reivindicación continua del misterio; del misterio como un lugar más lógico de habitar que la propia racionalidad. Pero en la novela hay también un contrapunto, una especie de conspiración colectiva que lo hace ese terreno algo caricaturesco. ¿Cómo querías explorar esas dos caras del misterio?

—Para mí, en el libro, la presencia de lo misterioso tiene mucho que ver con el padre, con todo lo que representa ese progenitor masculino que Kaila nunca llega a conocer del todo. El padre tiene una presencia constante en su mundo, pero es una presencia fantasmal. Existe ese espacio metafísico de la sala de los padres celestiales, donde los padres siguen observando a sus hijas una vez muertos.

La dimensión del misterio, para Kaila, está íntimamente ligada a la figura del padre. Es algo que ella debe atravesar para poder aterrizar su figura. Al final, la criatura de Kaila es tanto la criatura del lago como la criatura del padre: algo mítico que ella misma ha creado.

Para otros personajes, en cambio, ese espacio misterioso no es un lugar enriquecedor, sino una excusa para reunirse en torno a las desapariciones de las mujeres sin enfrentarlas como un hecho real. Lo tratan casi como un pasatiempo: en el lago puedes hacer kayak, tirarte por la tirolina o apuntarte a la ruta de las mujeres desaparecidas, que quizá se ha llevado la criatura. Me interesaba mostrar cómo lo misterioso puede convertirse en algo sublime o en algo banal según quién lo mire.

—Por la mezcla de géneros del libro, da la sensación de que todos están presentes, pero no de forma simultánea. En algunos momentos desaparecen o cambian de registro, como si fueran libros distintos. ¿Cómo equilibraste o desequilibraste los géneros?

—Para mí el libro tenía que ser, sobre todo, un coming of age. Lo que quería hacer era una novela de aprendizaje centrada en el personaje de Kaila. La trama de thriller está ahí como excusa para hacer avanzar la historia y sostener la revelación final, pero no es lo importante. Durante las primeras cincuenta páginas el libro se dedica a describir a Kaila, a que entendamos qué tipo de personaje es. No es una novela de trama, no es un whodunit en el que haya que adivinar quién ha cometido un crimen.

Me interesaba que cada personaje midiera el mundo con sus propios parámetros. Por eso quería hablar de Kaila a través de la concatenación de todas esas relaciones que ha tenido —o ha creído tener, pero que en realidad no ha tenido. También quería tratar el duelo del padre y mostrar que vive totalmente instalada en el autoengaño, algo que influye en su forma de entender las desapariciones de las mujeres, casi como una oportunidad de resucitar al padre.

Hay un pastiche de géneros, sí: momentos de thriller o pseudo thriller, pasajes rurales con las ancianas de la lluvia y personajes excéntricos, episodios de coqueteo con lo sobrenatural y escenas más cercanas al mundo académico, con la universidad y las teorías del profesor. Pero en todo momento lo que vuelve a brotar es Kaila. Ella es el centro del libro, su viaje es el verdadero eje narrativo.

—Cambia el género, pero nunca cambia el tono. Todo lo que siente Kaila —ese terremoto emocional constante— se mantiene incluso cuando intentas abrirle espacio al humor o la ironía. A veces una frase resulta divertida en medio de una tragedia, y genera esa incomodidad de reírte de algo terrible.

—Para mí el tono tiene que ver con una evolución en mi escritura. He escrito mucho desde lo perverso y desde lo seco, con escenas de violencia muy explícita narradas de forma distante, sin que el narrador interviniera. Pero aquí quería un tono cercano al patetismo, a ese tipo de escena que te da vergüenza ajena y, al mismo tiempo, cierta ternura, porque te reconoces en ella.

Kaila es un personaje que puede ser cruel, que usa su propio dolor como arma arrojadiza, pero en el fondo es un personaje patético. Me interesaba que la mirada del narrador la situara ahí: no desde el desprecio, sino desde una mezcla de compasión y sorna. Esa ambigüedad define su personalidad y también cómo la perciben los demás.

—¿Es una novela de amor?

—En cierta manera sí, pero no en el sentido en que solemos pensar una novela de amor. Es más bien una novela sobre descubrir dónde está el amor, o qué es realmente el amor, más allá de la idea romántica.

—Exploras casi todas las fases del enamoramiento: cómo cambia, cómo se transforma. Y también el amor familiar, el desamor, la dependencia… Y Kaila vive todas esas etapas con una intensidad que altera su percepción de todo.

—Creo que el principal problema de Kaila —que es también el de muchas mujeres jóvenes— es esa obsesión constante por sentirse validada, no por quienes la quieren, sino por una mirada masculina a la que atribuye una especie de sabiduría o de poder interpretativo al que necesita acceder.

En todas sus relaciones domina ese deseo de validación, que atraviesa cualquier hecho. Ella necesita sentirse vista para poder existir. En cambio, la opinión de su madre le resulta completamente indiferente. Y el viaje que realiza en la novela tiene que ver precisamente con eso: con aprender a dar a la mirada de los demás la importancia justa, algo que todos tenemos que aprender a hacer en la juventud. Al comienzo del libro, Kaila tiene ese equilibrio completamente trastocado.