Se conmemora en este 2025 el 60 aniversario del cierre del Coso de los Tejares, plaza que estuvo en servicio 119 años, y la inauguración, ya fuera del Centro y también en 1965, de la Plaza de Los Califas. La efemérides coincide con acontecimientos como la reciente entrega, en junio, de la primera edición de los premios Califas del Toreo, de la fundación Manuel Benítez El Cordobés, a la Real Maestranza de Sevilla, así como diplomas al Ateneo Taurino de Madrid y al cordobés Club Calerito (ver entrevista a su presidente, Juan de Dios Martínez Tena, en la página 4 de La Crónica). Más aún, la cercana llegada de Gonzalo J. Herreros al frente de los museos municipales puede suponer un revulsivo para el Museo Taurino, como entre líneas se leía en una reciente entrevista publicada en Diario CÓRDOBA.

Estas coincidencias dan pie para rememorar en La Crónica del Centro, aunque sea a base de pinceladas sueltas, el legado del mundo del toro en los barrios históricos de la ciudad desde el punto de vista físico, urbanístico…

Y es que sería imposible hablar de la historia misma de la tauromaquia en Córdoba en todas sus facetas, como a través de sus matadores, encabezados por los cinco califas del toreo, o de lo que ha aportado la ciudad a este arte. Se trataría de un trabajo enciclopédico. Casi en el mismo caso estaríamos si quisiéramos hacer una relación de estatuas y placas conmemorativas, empezando por el monumento a Manolete en la plaza de Conde de Priego, e incluso acercándonos a los barrios a través del callejero de la ciudad y las vías dedicadas a toreros y a los toros. Baste decir que el califa Rafael Molina Sánchez Lagartijo es el único, junto a Abderramán III, que tiene doble rótulo en Córdoba, con calle (junto a los jardines de Colón) y avenida (en Poniente) con su nombre.

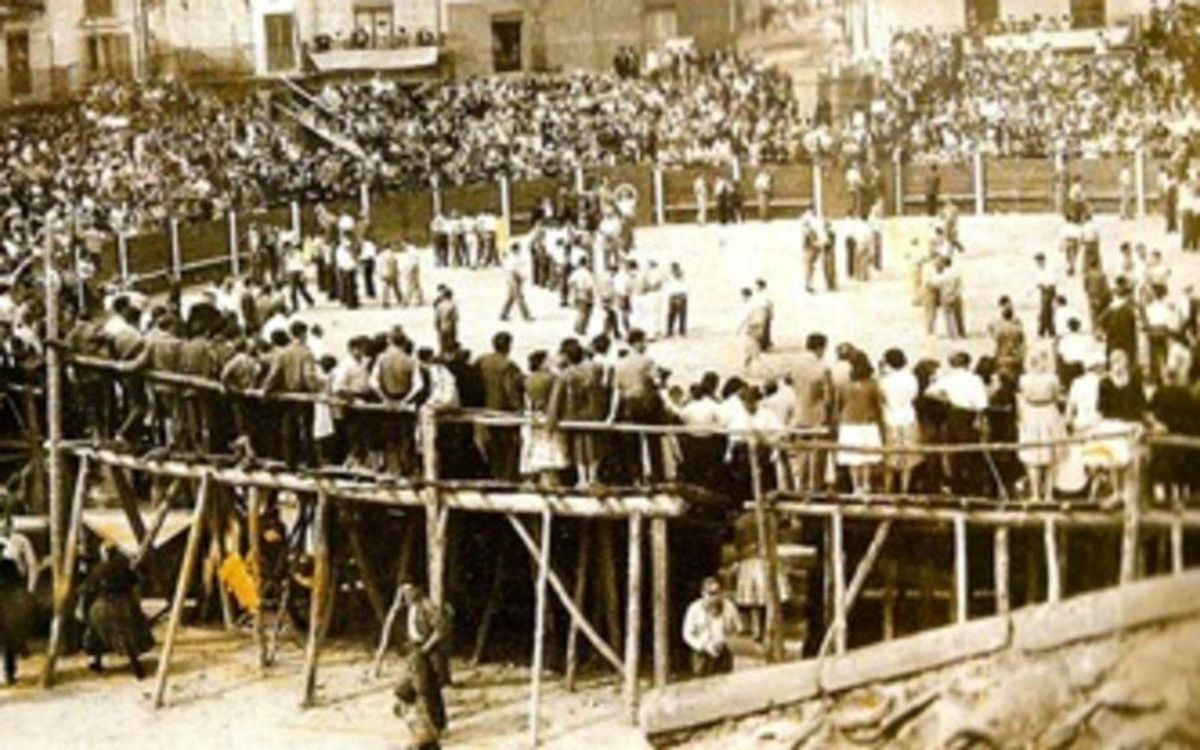

El coso de Riaza nos permite imaginar cómo fue la de La Merced.

Por eso, y aunque no sea una tarea mucho menor, quizá sea más sorprendente buscar en la trama urbana lo mucho que hay de torería. Sirva al menos como llamada a la imaginación de quien camina por los barrios históricos y quiera completar sus sueños con la huella de pasado taurino bajo sus pasos.

Roma ‘torera’

Incluso podríamos remontarnos al Decumano máximo de Corduba romana, que unía extramuros el circo romano, que estaría en la actual manzana de San Pablo y entorno de los jardines de Orive, cruzando toda la ciudad hasta salir por la moderna Puerta Gallegos hacia el anfiteatro, un itinerario urbano aún vivo en la trama urbana del Centro. En ambos extremos de aquella Córdoba romana, como se ha dicho, se encontraban estos dos edificios sin parangón en Hispania para cuádrigas, en el circo, y luchas, en ese coliseo cuyos restos junto al Rectorado esperan su puesta en valor.

Lugares para unas fiestas que a la vez unían el espectáculo con el deporte, lo social (incluida la más cruda política) y hasta la religión… Y por supuesto, la sangre. Porque, y ya entrando en el mundo taurino, ¿es muy descabellado pensar que quizá en las sesiones matutinas, las de los venatores, muchas de las bestias contra las que se luchaban eran uros, precursores de las reses bravas de siglos posteriores? ¿Puede sospecharse que algún venator ganase fama en el coliseo de Córdoba encandilando al pueblo al burlar a la muerte con su habilidad para enfrentarse a los toros? Pues… ¿Por qué no? No sería extraño. Más aún si se tiene en cuenta la tradición ibérica de adoración al toro, mucho antes de los romanos, y cómo los sagrados toros se veneraban en estatuas y santuarios en Hispania más que en cualquier lugar de Europa, salvo quizá la Creta minoica.

Jardines de La Merced (plaza de Colón), en la actualidad.

El Alcázar de los Reyes Cristianos

Sin embargo, habría que esperar muchos siglos para que nos llegara algún documento sobre el toro y los coliseos de Córdoba. Así, y aunque hay constancia de corridas en los ocho años en los que los Reyes Católicos estuvieron en la ciudad preparando la conquista de Granada, el primer festejo documentado data de 1492 con la lidia de dos toros en honor de un joven príncipe Don Juan, heredero de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón.

Por entonces el joven príncipe contaba con 14 años y le quedaba un lustro para su fallecimiento prematuro y sin descendencia. El festejo fue a puerta cerrada, o mejor dicho, a cal y canto, ya que para algo el Alcázar era una construcción tan defensiva como palaciega y no se estilaba lo de compartir con el vulgo espacios, fiestas y olores, que eran muchos y tan desagradables como el de los nobles.

La Corredera

Pero para gran coso que configuraría una zona de la ciudad… La Corredera. Sobre el lugar que ocupara el circo romano, la explanada creada entre la Axerquía y la Medina romano-árabe serviría de lugar para el comercio y celebraciones de mercados y ferias de ganado, mientras la plaza tomaba forma, se ampliaba y llegaba durante el mandato del corregidor Ronquillo Briceño a su, más o menos, actual configuración (1653). Además del comercio, al que nunca ha renunciado la plaza aunque en los días de hoy prime la hostelería, también era el lugar de los grandes autos de fe. La quema de judeizantes, eso sí, se hacía en El Marrubial, por eso de los humos, aunque en La Corredera no faltaban tampoco ejecuciones para amenizar muchas tardes. Y por supuesto, era el gran escenario de corridas de toros que acabaron dando nombre a la plaza.

Aunque ya había torneos de cañas siglos antes y a buen seguro fiestas taurinas, a cual más anárquica, el 15 de junio de 1513 es la fecha de la primera corrida documentada en La Corredera. Desde ahí los archivos, especialmente el Municipal, comienzan a guardar carteles y documentos que acreditan festejos que en mochos casos servían para conmemorar otros eventos. Como las corridas de toros y cañas del 18 y 20 de junio de 1550, la lidia en honor a la visita del rey Felipe IV a la ciudad (26 de junio de 1624), el festejo en tributo a San Rafael tras proclamarse Custodio de la ciudad (3 de junio de 1651), la corrida por la llegada del embajador de Marruecos (22 de mayo de 1766), las del 18 y 19 de septiembre de 1812 por la proclamación de la Constitución o las realizadas por la visita de Fernando VII (octubre de 1823).

De San Fernando a La Magdalena

Junto a La Corredera, la calle San Fernando era el otro gran reclamo de la ciudad comercial y festivo. Por algo aún hoy se le conoce como calle de la Feria. Por entonces, entre el siglo XV y XIX, con una configuración muy distinta gracias a una explanada que se extendía frente a la acera de estrechas tiendas con su parte trasera apoyada en la muralla romana y medieval. Así, la calle compartió protagonismo taurino con La Corredera, con festejos documentados en 1594 y 1651.

De ese pasado taurino poco puede adivinarse ya en el urbanismo del entorno de la calle San Fernando, aunque sí en otro lejano punto de la ciudad, en la actual plaza de La Magdalena, espacio público para infinidad de celebraciones desde el medievo. En ella está documentada corridas de toros los días 14, 16 y 18 de junio de 1749. Y una anécdota: en 1691 una corrida anunciada en La Magdalena con permiso del Concejo acabó prohibida ya que quien gestionaba los espectáculos taurinos en La Corredera protestó al ver perjudicados sus intereses.

Miembros del Club Calerito en su sede de Santa Marina, patrimonio humano y vivo del legado taurino en el Centro.

Más madera, esto es La Merced

Para los toros en La Magdalena se instalaba un coso de madera, estructura común en la época en la que a veces estaba más en riesgo el espectador por la plaza que el matador por el toro. Aún hoy perviven plazas de madera históricas en pueblos de España como Riaza (Segovia), Fermoselle (Zamora), Algemesí o en Iberoamérica, como La Patatera (Colima, México), que data de 1857. Ver fotos antiguas de estas plazas nos permite imaginar mejor cómo fue el coso de La Magdalena.

Pues bien, también la madera fue el material con el que se construyó en 1759 el coso del Campo de la Merced, la primera de las tres plazas de toros sucesivas de ese material que se montaban, desmontaban y ampliaban continuamente y, alguna vez, ardían como la estopa.

Las corridas de toros en La Merced aún alternaban con las de La Corredera y con festejos en Santa Marina y otros barrios, en donde no faltaban desde la Edad Media la suelta de vaquillas y más de un incidente grave, aristócratas incluidos.

El caso es que en la plaza de la Merced, que se beneficiaba de la cercanía con el matadero y donde, por ejemplo, Francisco González Díaz Pachón tomó la alternativa en mayo de 1815, desapareció en 1831 para dejar su lugar a los actuales jardines de Colón (que no es poco legado urbanístico) mientras que su función se transfería a un cercano coso de Los Tejares.

Los Tejares, el templo taurino

Hablamos de la plaza que comenzó albergando en principio a 8.278 espectadores y acabó con un aforo de 10.532, santuario taurino levantado en 1846 con muchos restos de conventos venidos abajo, que sufrió un incendio 1864 y que hasta 1965 estuvo en servicio. Un coso que, por ejemplo, vio torear a los cinco califas: desde Lagartijo como banderillero en una cuadrilla infantil en 1852 hasta la alternativa de Manuel Díaz Pérez El Cordobés en 1963. En Los Tejares, frente al pasaje del Corte Inglés, un azulejo entre dos palmeras, como las que custodiaban la puerta grande de Los Tejares, recuerdan a aquella plaza de la que se cumplen 60 años de su demolición, dejando su lugar a otro equipamiento con una función que nada tiene que ver con el mundo taurino, pero que desde la apertura de Galerías Preciados (actualmente El Corte Inglés) sigue siendo el principal coso comercial del Centro. Otra huella en el urbanismo, a fin de cuentas, del pasado taurino del Centro.