Oferta especial: Suscríbete por solo 1,5€ al mes a la revista National Geographic. -64% de descuento. ¡Y recibe un regalo GRATIS!

¡NOVEDAD! Ya disponible la edición especial El cerebro infantil de la colección Los Secretos del Cerebro de National Geographic.

El 12 de octubre no se conmemora de la misma manera en España que en los países de América. La historia tiene múltiples lecturas y a día de hoy continúa generando debates. Daniel Balmaceda, uno de los historiadores más reconocidos de Argentina, atiende a National Geographic para compartir la perspectiva desde allí.

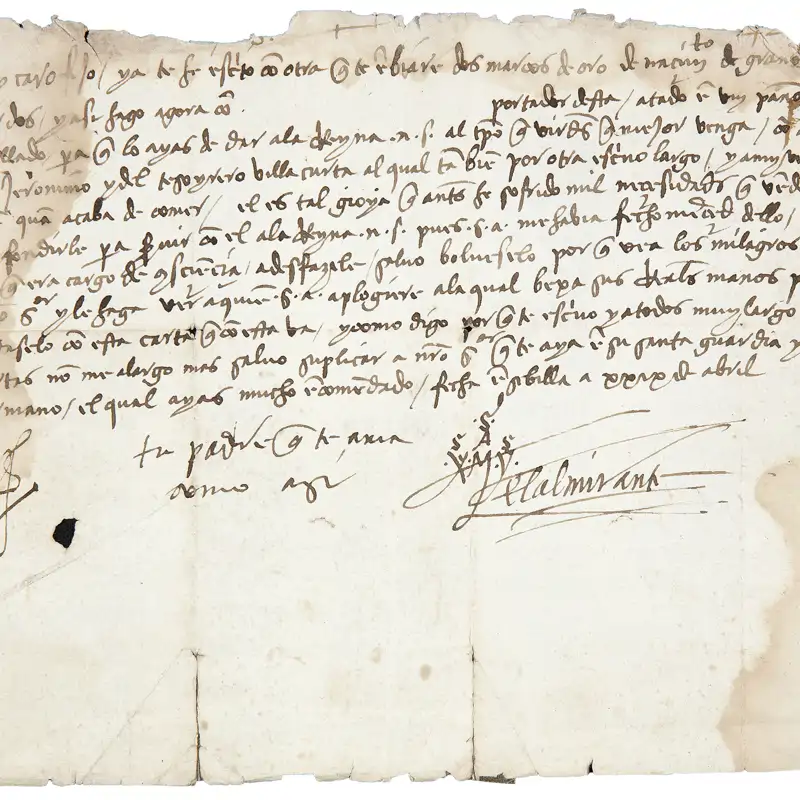

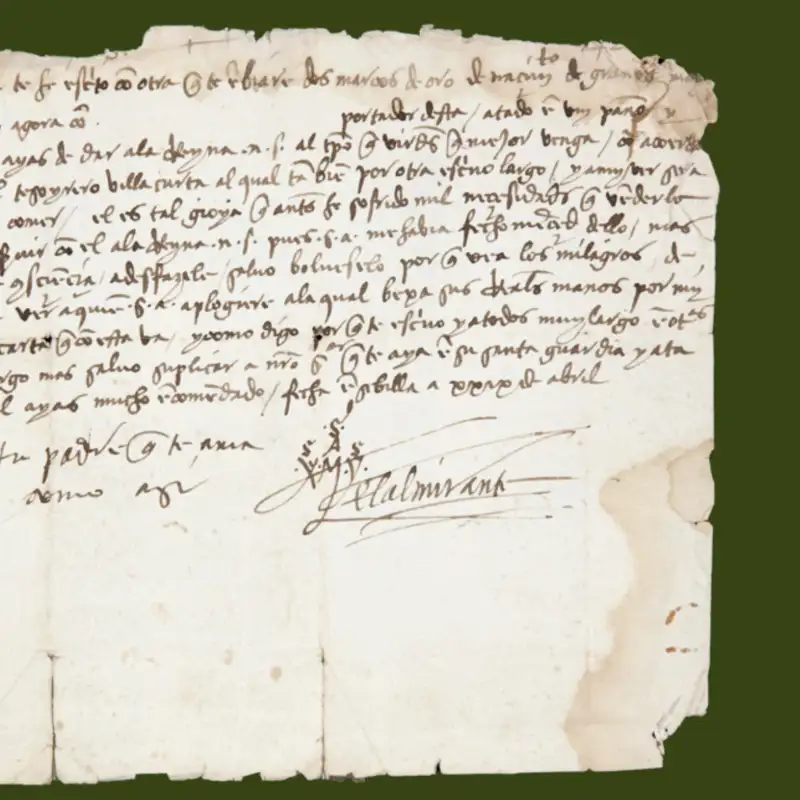

En su prolífica carrera ha publicado más de 20 libros, es miembro de la Academia Argentina de la Historia y presidió la Fundación Cristóbal Colón (1989-1993). A su versátil currículum añadió en las últimas semanas la publicación de su primera novela, “El crimen de Año Nuevo”. Consultado por la exploración de 1492, sus respuestas añaden detalles poco conocidos de la historia.

¿Qué imagen diría que tiene Colón hoy en Argentina?

Daniel Balmaceda: La figura de Colón fue cambiando. Durante gran parte del siglo XX era visto como el símbolo del encuentro entre dos mundos. Tenía estatuas, calles, escuelas con su nombre. En las últimas décadas, algunos sectores lo critican como el inicio de la opresión colonial. Pero en general, en la Argentina, Colón no es una figura que despierte pasiones. Ni fervor ni rechazo extremo. Está en una zona más tibia, digamos. Se lo revisa, se lo discute, pero no divide aguas como en otros países.

¿Qué opina de la postura que considera a Colón como un “genocida”?

DB: Llamarlo genocida es un anacronismo. Ni por definición ni por intención encaja en lo que hoy entendemos como genocidio. Colón no fue un conquistador ni un militar. Su objetivo era abrir rutas, comerciar, ganar prestigio. Las matanzas, las encomiendas, el despojo sistemático vinieron después, con otros actores. Confundir descubrimiento con conquista es un error muy común. Colón fue muchas cosas, pero no un genocida.

En España el Día de la Hispanidad genera debates y lleva al revisionismo. ¿En Argentina es una fecha menos conflictiva?

DB: Sí, definitivamente. En Argentina el 12 de octubre fue resignificado como el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, y eso ayudó a incorporar una mirada crítica sin necesidad de enfrentamientos extremos. No es una fecha que polarice. Tal vez porque nuestra identidad nacional se construyó, en buena parte, sobre la inmigración europea del siglo XIX más que sobre la herencia colonial. En países como México o Perú, donde lo indígena tiene otro peso simbólico, el debate es más fuerte.

Aunque Colón estuvo lejos de llegar a Argentina, ¿qué había en ese territorio en ese momento?

DB: En el territorio que hoy llamamos Argentina vivían diversos grupos con modos de vida muy distintos entre sí. En el norte, había presencia quechua ligada a la expansión incaica. En el litoral, las culturas guaraníticas desarrollaban prácticas agrícolas, tenían su lengua y una organización social muy propia. En la región pampeana —donde más tarde surgiría Buenos Aires— predominaban los grupos nómades. Y en la Patagonia, pueblos adaptados al clima y al paisaje vivían de la caza y la recolección. No existía un denominador común. Por lo general, estos pueblos estaban aislados entre sí, sin contacto alguno o directamente enfrentados. Sus creencias, lenguas y costumbres eran diferentes, y no solían conocer más allá de los límites inmediatos de su grupo.

¿Cómo fue el primer encuentro de los europeos con los pueblos originarios?

DB: El primer contacto se dio entre los europeos y los taínos del Caribe, y fue un encuentro de asombro mutuo. Como suele pasar entre culturas que no tienen ningún punto de referencia previa, todo resultaba sorprendente: Colón y los suyos quedaron impactados por el modo de vida, la apariencia y las costumbres de los nativos; y los taínos, por las ropas, las barbas, los objetos y las embarcaciones de los recién llegados.

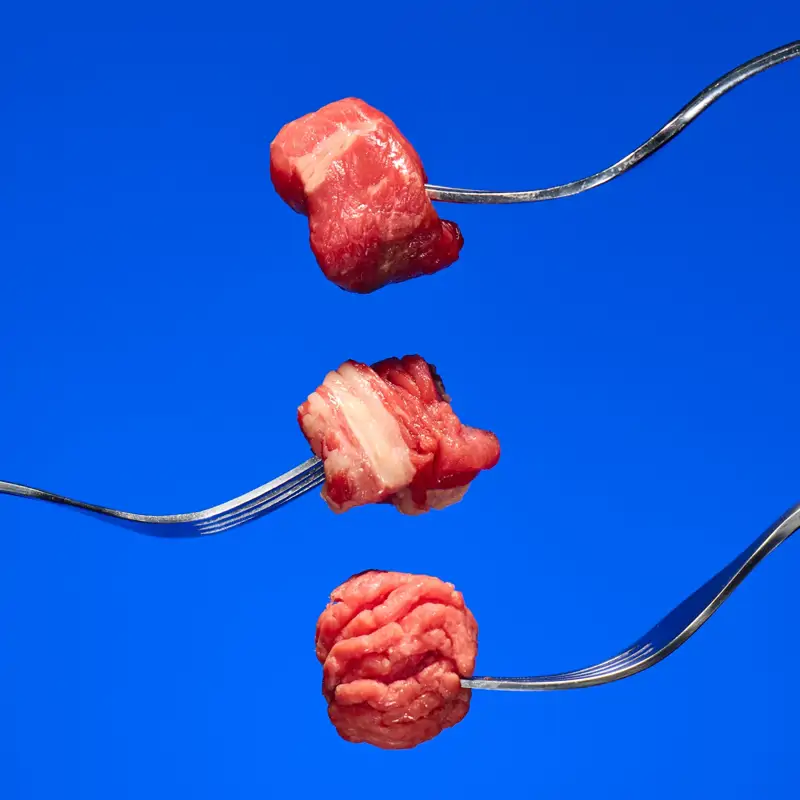

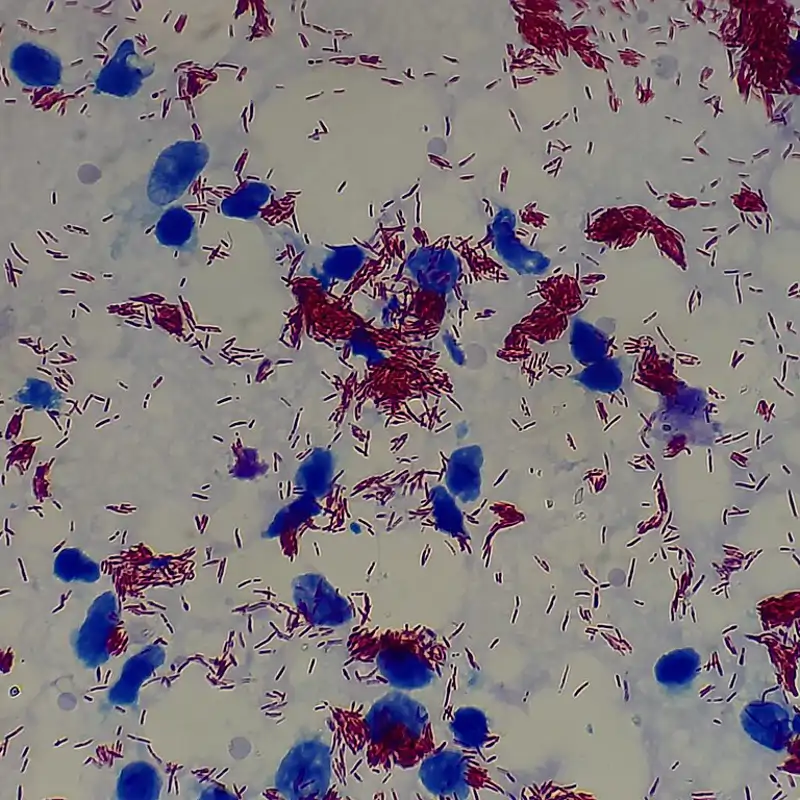

DB: Ahora, conviene evitar esa caricatura del “indio bueno y el español malo”. La historia real es más compleja. Las consecuencias de ese contacto, con el paso del tiempo, fueron devastadoras para muchos pueblos aborígenes —en especial por las enfermedades y, más tarde, por la conquista militar—, pero ese primer momento fue otra cosa. No puede hablarse de conquista en 1492, sí de exploración y descubrimiento. Tampoco hay que olvidar que los pueblos americanos estaban en un estadio técnico distinto. Mientras en Europa ya se construían barcos capaces de cruzar el Atlántico, acá predominaban las canoas. Lo mismo pasaba con las herramientas o las armas.

¿Qué nos puede contar de las condiciones de viaje? ¿Es cierto que dormían en la cubierta entre ratas?

DB: Las condiciones eran durísimas. Las naves eran pequeñas, de madera, sin privacidad, expuestas al mal clima. Los marineros dormían sobre la cubierta, entre ratas y cucarachas. Pasaban semanas así, con la ropa mojada, poca higiene y enfermedades que no tardaban en aparecer. Frente a esa situación, una de las grandes incorporaciones fue la hamaca. Así llamaban los taínos a un lienzo colgado que les permitía dormir lejos del piso. Los marinos adoptaron la hamaca de inmediato. Durante la navegación, comían galletas duras, pescado salado, legumbres secas… y tomaban vino, porque el agua se descomponía enseguida. Aparecían el escorbuto, los mareos, las fiebres. Y recordemos que hasta ese momento, la mayoría navegaba siempre con la costa a la vista. Cruzar el océano, sin saber qué iban a encontrar, si llegarían, ni cuándo, fue una osadía.

¿Cómo se armó la tripulación? ¿Quiénes eran los navegantes?

DB: Eran 87 hombres, marinos experimentados distribuidos en tres embarcaciones. No eran improvisados ni mucho menos una banda de delincuentes, como a veces se insinúa. Hubo, sí, cuatro condenados a muerte. Uno había matado a un pregonero en una taberna y los otros tres fueron condenados con la misma pena por intentar ayudarlo a escapar. De hecho, con el tiempo, la propia familia del pregonero reconoció que el provocador había sido él. Los cuatro eran marinos y fueron integrados a la tripulación porque eran útiles. No iban encadenados, ni como castigo.

¿Llevaban armas?

DB: No todos las llevaban. Estaban reservadas a los oficiales. La mayoría de los hombres eran simples marineros.

¿Cómo era el carácter de Colón?

DB: Era obsesivo. Convencido de su misión, profundamente religioso, muy ambicioso. Tenía un carácter difícil. Su liderazgo generaba respeto. Él estaba convencido de que su viaje tenía una dimensión casi sagrada, y esa convicción lo sostuvo durante años hasta conseguir apoyo. No era fácil tratar con él, pero tampoco era un improvisado. Como todos los personajes históricos, tuvo luces y sombras. Y es más interesante asumir esa complejidad que reducirlo a una caricatura.

¿Cuáles son los mitos más difundidos de la llegada de Colón?

DB: El primero: que las tres embarcaciones eran carabelas. En realidad, la Santa María era una nao, más pesada y preparada para carga. Segundo: el famoso grito de Rodrigo de Triana. No dijo “¡Tierra!”, sino “¡Lumbre!”, porque lo que vio fue una señal de fuego en el horizonte. Tercero: que la tripulación estaba llena de presos. Ya lo aclaramos: eran marinos profesionales. Sólo cuatro eran reos, y uno posiblemente condenado injustamente. Cuarto: que la reina Isabel empeñó sus joyas. Falso. Las joyas estaban embargadas por las guerras contra los moros. Y el clásico: que Colón pensaba que había llegado a Asia. En realidad, siempre habló de las Indias. Más precisamente, de las indias Occidentales, para diferenciarlas de las orientales. En 1492 había dos Indias en el mapa. Lo que no se sabía era qué tan grande era el mar que las separaba. Ahora sabemos que “ese mar” era inmenso. Nada menos que el océano Pacífico.

¿Hay algún aspecto que los historiadores no terminan de acordar?

DB: Varios. Uno muy conocido es la ubicación exacta de la isla Guanahaní, donde se produjo el primer desembarco. Hay al menos cuatro teorías distintas en las Bahamas. También se debate la relación inicial entre los españoles y los taínos. Sabemos que hubo cierta cordialidad al principio, pero los detalles siguen siendo objeto de discusión. La personalidad de Colón, sus motivaciones, incluso su lugar de nacimiento, por más que el gran historiador italiano Paolo Emilio Taviani demostró en dos grandes volúmenes que era genovés. Hoy también suele descartarse la palabra “descubrimiento”. Sin embargo, es la mejor definición: para mí, el descubrimiento no fue llegar a América, sino volver para contarlo. Ese día quitó el velo del desconocimiento sobre la presencia de otro continente. “Des-cubrió” una nueva tierra. Que los vikingos hayan estado antes no cambia eso: su paso no tuvo impacto global.