No hay violencia más cómoda que la que lleva disfraz de tradición, como los toros. La costumbre, cuando se repite lo suficiente, deja de parecer brutal y empieza a sonar a música de fondo. Nadie siente culpa cuando el rito tiene orquesta, ni vergüenza cuando lo bendice la palabra cultura. La costumbre hace milagros. Convierte la sangre en símbolo, la crueldad en liturgia y la inercia en orgullo. También nos absuelve de toda sospecha, porque nada que venga de lejos puede ser perverso, o eso queremos creer. El tiempo, con su paciencia de sepulturero, cubre cualquier evidencia bajo una capa de solemnidad y polvo.

El ser humano tiene una habilidad impecable para ennoblecer lo que le incomoda. A falta de redención, inventa una coreografía. Un toro no muere, «se lidia». Un animal no huye, «se defiende». La sangre no salpica, «inspira». El lenguaje desinfecta. La palabra correcta, repetida con la entonación suficiente, convierte la barbarie en patrimonio y el espectáculo en identidad. De pronto la crueldad tiene público, taquilla y patrocinador, y ya nadie se pregunta por qué aplaude. Lo ancestral, al fin y al cabo, no siempre es sabio. A veces solo es viejo, y lo viejo tiene la mala costumbre de sentirse imprescindible.

Las fiestas sobreviven porque ofrecen una coartada perfecta, el aplauso colectivo. Cuando todos participan, la culpa se disuelve. Nadie es responsable de un crimen que suena a herencia, ni de un sufrimiento que cotiza en la bolsa sentimental de lo autóctono. En el fondo, lo que defendemos cuando defendemos una tradición no es una costumbre, es una historia que nos tranquiliza. Un relato que nos permite fingir continuidad aunque no sepamos hacia dónde va. La comunidad se abraza a ese eco porque temería el silencio de su propia conciencia. Y ese relato, tan pulido y repetido, nos protege de una certeza incómoda. El tiempo no purifica nada, solo lo normaliza, y cuanto más normal parece, más difícil resulta distinguirlo del orgullo.

La defensa de lo propio suele empezar como un gesto de amor y terminar como una barricada. Una se aferra a lo que conoce porque lo demás da vértigo, y en ese temblor se confunde el apego con la identidad. A veces basta con que alguien cuestione una costumbre para que una parte del país sienta que le están insultando a la madre. No se discute el acto, se discute el linaje. La tradición se convierte entonces en un test de patriotismo moral, una frontera simbólica donde cada cual mide cuánto de suyo queda en el mapa. El problema es que la nostalgia se alquila con facilidad. Hay una industria entera dedicada a producir melancolía en serie, a vender lo antiguo como lo auténtico, lo rural como lo puro, lo salvaje como lo sincero. No importa si la pureza huele a sangre o a gasolina. Lo que cuenta es la foto, la idea de permanencia, el espejismo de que seguimos siendo los mismos de antes aunque todo alrededor se haya derrumbado. Esa ilusión tiene algo de consuelo infantil, como guardar un juguete roto porque fue el primero que nos hizo daño.

Quien defiende una tradición suele pensar que protege un modo de vida. En realidad protege un miedo. Miedo a quedarse sin relato, sin un pasado que justifique el presente. Por eso el debate sobre la tauromaquia o sobre cualquier rito violento se vuelve tan irracional, porque ya no trata de animales ni de ética, sino de pertenencia. La herida no está en la piel del toro, está en la idea de perder lo último que todavía se puede llamar nuestro. Y sin embargo, toda identidad que necesita infligir dolor para seguir viva no defiende una raíz, defiende una jaula.

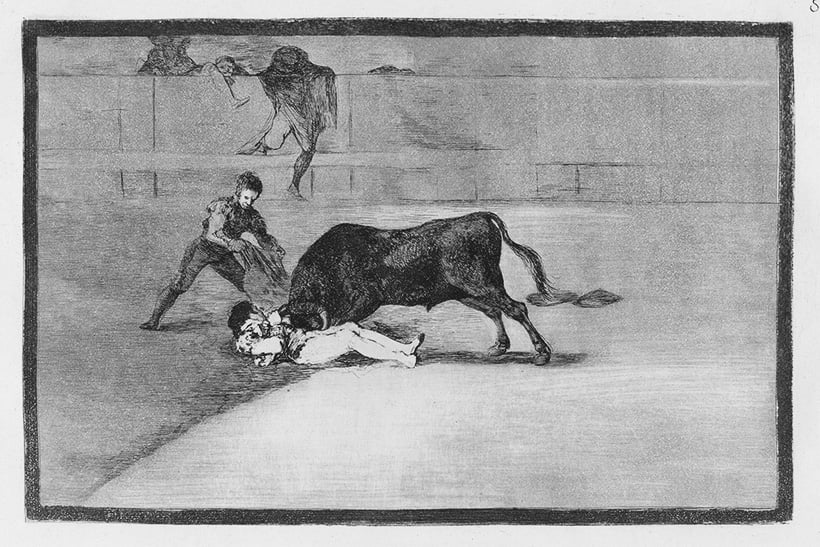

Toda crueldad necesita un relato que la embellezca. Nadie quiere reconocerse como verdugo, así que inventa una épica. El sacrificio del toro, la destreza del hombre, la coreografía de la muerte. Se viste la sangre con adjetivos de nobleza y se convierte en ceremonia. Lo que sería insoportable en la luz del día adquiere una dignidad prestada bajo el reglamento, la música y la retórica. Es el mismo mecanismo que convierte una guerra en defensa del honor o una ejecución en justicia. Todo se perdona cuando se adorna con un verbo solemne.

Esa escenografía no vive solo en las plazas, también en los pueblos que convierten la violencia en fiesta patronal. El toro embolado que corre con fuego en la cabeza, el ensogado que tropieza en una calle estrecha, el animal que se cansa antes que el público. En cada región se ha inventado una versión de la misma devoción. Se le cambian los nombres, se le añaden santos, se le quita elegancia y se le añade alcohol, pero el sentido permanece intacto. Se llama cultura a cualquier costumbre que haya sobrevivido al remordimiento. No es una excepción española, es una pulsión humana que aquí se celebra con más ruido y menos disimulo.

La tauromaquia lleva siglos perfeccionando esa estética del dominio. Se ha explicado como arte, como símbolo, como metáfora del destino. La plaza se describe como un templo, el torero como un sacerdote que se juega la vida por una belleza incomprensible. Pocas veces se recuerda que la belleza no necesita sangre para existir, que el valor sin compasión es solo arrogancia. Lo que se llama rito es una forma elegante de nombrar la rutina del dolor. Hay quien dice que el toro no sufre, que muere rápido, que no entiende. También lo dijeron alguna vez de los esclavos, de los animales de laboratorio, de cualquier criatura a la que se le niega el derecho a la sensibilidad para poder seguir usándola. Es un consuelo antiguo, tan cómodo como falso. La crueldad siempre encuentra una excusa, y casi nunca falta quien la aplauda. Si algo revela una corrida de toros no es el valor del hombre frente a la bestia, sino el miedo de la civilización a renunciar a su propio mito de dominio. Por eso se defienden con tanta pasión, porque aceptar su abolición sería admitir que hemos confundido durante siglos la virilidad con la violencia y el arte con la anestesia moral.

El argumento económico es el último refugio de las causas perdidas. Cuando se agota la épica, llega la contabilidad. Se dice que las fiestas con toros generan empleo, turismo, dinamismo rural. Se omite que, sin ayudas públicas, muchas no sobrevivirían ni un verano. No hay romanticismo en un balance negativo, aunque lo firme un ayuntamiento entre charangas. Lo que se presenta como patrimonio cultural es, en realidad, un circuito subvencionado que se mantiene por costumbre administrativa. Nadie quiere ser el concejal que cierre una tradición, aunque la tradición se haya convertido en una ruina.

Durante años se ha repetido la idea de que las corridas de toros son motor económico, pero la verdad es que la mayoría de esos festejos —desde los encierros hasta los embolados— cuestan más de lo que ingresan. El dinero no viene del público, viene del presupuesto. Cada animal muerto se paga con impuestos, cada festejo se amortiza en aplausos y déficit. La economía de la tauromaquia funciona como una reliquia en incubadora, sostenida por subvenciones que van desde la consejería hasta la diputación. Hay pueblos que dedican más a su semana taurina que al presupuesto anual de la biblioteca o el centro cultural. Si la cultura se midiera por inversión, estaríamos leyendo menos y sangrando más. Las cifras se justifican con un vocabulario de gestor público. Se habla de mantenimiento del tejido social, de impulso a la identidad local, de conservación del patrimonio inmaterial. La burocracia convierte el eufemismo en presupuesto y el sufrimiento en partida contable. Se podría decir que el Estado sostiene la fiesta del toro como sostiene a un paciente en coma, sin saber si espera su recuperación o solo teme el silencio del duelo.

El negocio de la sangre no existe, lo que existe es un sistema de dependencias que se disfraza de tradición. Nadie lo mantiene por beneficio, lo mantiene por miedo a que su desaparición revele lo que realmente era. Un espectáculo subvencionado con fondos públicos, aplaudido por costumbre, defendido por inercia. Una herencia que no se hereda, se paga. En los últimos años, la tauromaquia ha pasado de ser una costumbre con partidarios y detractores a convertirse en un emblema dentro de la guerra cultural. Donde antes cabía la indiferencia o la afición, ahora se exige posición. El toro, que durante décadas fue asunto de estética o tradición, se ha transformado en un símbolo político. Lo paradójico es que buena parte de quienes hoy la defienden lo hacen no por convicción, sino por reflejo ideológico: el toro como bandera, el albero como territorio a reconquistar. Lo que antes era un espectáculo discutido es ahora una consigna, una contraseña de pertenencia. Incluso los políticos que jamás pisaron una plaza lo invocan para señalar de qué lado están, aunque solo sea en el imaginario.

Así, la conversación pública se ha convertido en un ruedo sin burladeros. En las redes se opina con la misma pasión con la que antes se bebía en la verbena, y los medios han aprendido a sobrevivir imitando su ruido. Cada noticia se redacta como un pase de pecho, cada titular necesita sangre fresca. Si un toro resbala o embiste con elegancia, la imagen se comparte millones de veces. La indignación y el entusiasmo cotizan al mismo precio. Lo único que no se paga es el silencio.

A esa feria diaria acuden también los periodistas taurinos, herederos de una prosa que se confunde con la poesía solo porque abusa de las metáforas. Durante décadas se les atribuyó un don literario, una sensibilidad viril capaz de escribir con belleza sobre la muerte. En realidad, la mayoría escribe como si el diccionario de sinónimos fuera una herramienta mística y cada adjetivo un conjuro. El toro no corre, «arremete con ímpetu telúrico». El torero no acierta, «esculpe el aire con temeridad barroca». La plaza no huele a sudor y a miedo, «palpita con esencia trágica». Es la retórica del mármol, una lengua que suda solemnidad y no dice nada. Ese estilo, venerado por algunos, contagió incluso a quienes nunca pisaron un coso. La prensa cultural heredó el tono grave, las palabras con sombrero, la necesidad de convertir cualquier suceso en epopeya. Lo mismo se escribe sobre un toro que sobre un estreno de cine, con idéntica fe en el adjetivo. Las redes repiten el gesto con su propia jerga, menos culta pero igual de hueca. Todo el mundo habla con la convicción de estar firmando literatura.

Y es que toda sociedad necesita un mito que la sostenga y un ritual que la distraiga. Lévi-Strauss lo sabía bien cuando describía la cultura como una máquina que transforma lo salvaje en significado. En España esa máquina también funciona, solo que a veces produce reliquias. Nos decimos herederos de un legado mientras custodiamos un museo de gestos repetidos. Las tradiciones que no cambian acaban convertidas en fósiles sentimentales. Se exhiben con orgullo, se financian con devoción y se visitan con la misma emoción con la que se visita una tumba. Durkheim habría dicho que el rito cumple su función cuando mantiene la cohesión del grupo. El problema llega cuando el grupo ya no existe y el rito continúa por inercia. Entonces la fiesta deja de unir y empieza a aislar. La comunidad se representa a sí misma como una postal, no como un cuerpo vivo. Mary Douglas explicó que lo sagrado y lo contaminante se parecen más de lo que creemos. Lo que hoy llamamos identidad quizá sea solo la versión higiénica de algo que antes se llamaba culpa, pues el ritual permite pasar del caos al orden. El nuestro parece haberse quedado atrapado en la mitad del camino, celebrando el caos con pancarta municipal. Cada generación hereda su porción de violencia y decide cómo narrarla. Algunos la repiten, otros la estudian, unos pocos la entierran con honores. Ninguno la olvida. La verdadera tradición no consiste en conservar las llamas, sino en entender por qué seguimos encendiendo la pólvora.

Abolir fiestas crueles no es destruir, es asumir que la conciencia también envejece y necesita revisión. Quienes defienden las fiestas con toros repiten que sin ellas perderíamos una parte de lo que somos, como si la crueldad fuera un órgano vital. La verdad es más sencilla y más incómoda: una sociedad que orgullosa no necesita justificar el sufrimiento como espectáculo. Si una costumbre solo se sostiene porque la repite un público, no es tradición, es adicción. Nadie quiere admitir que el progreso moral también tiene damnificados. El verdugo simbólico, el ganadero, el político que firma la subvención, todos temen quedar fuera del relato. Pero abolir no significa borrar sus nombres, significa colocarlos en su tiempo. La historia no condena, ordena. Y la ética, cuando se afina, no destruye la belleza, solo la depura.

Los pueblos que se reconocen a sí mismos por lo que son capaces de abandonar crecen más que los que se definen por lo que conservan. La cultura, entendida como una herida común, cicatriza cuando deja de necesitar el ritual para no sangrar. Seguir matando animales en nombre del arte no es fidelidad a las raíces, es miedo a mirar el suelo. Ninguna tradición merece el privilegio de ser eterna. Quizá algún día miremos esas fiestas con la distancia con que hoy miramos los sacrificios aztecas, con una mezcla de estupor y ternura. Lo llamaremos folclore y haremos documentales. Diremos que fue un error poético, una forma ruidosa de no saber cómo dejar de ser antiguos. Y seguiremos adelante, un poco más civilizados, un poco menos valientes, mucho más humanos.