En Madrid hay tesoros patrimoniales que parecen dormidos, reposando discretos en algún rincón de la ciudad y ajenos al trasiego de monumentos y atracciones turísticas, esperando quizá a ser redescubiertos y a volver a ocupar el lugar en la conversación que alguna vez ocuparon. Un buen ejemplo podría ser el recinto donde se celebraban las Ferias del Campo que el franquismo organizó entre 1950 y 1975. Un espacio de la Casa de Campo en el que todavía hoy sobreviven una cuarentena de los 115 pabellones que sumó a lo largo de su historia, muchos diseñados por los maestros de la arquitectura española de la época como equipamientos en los que exhibir la riqueza agrícola y ganadera del país. La exposición que ahora le dedica el Museo ICO recorre su historia y desgrana en detalle sus apuestas arquitectónicas, muchas de ellas muy avanzadas para los vientos que corrían en la España todavía muy cerrada y empobrecida que las vio nacer. La muestra es la ocasión perfecta para redescubrir ese patrimonio todavía desconocido para muchos madrileños.

Las Ferias del Campo fueron una idea de Diego Aparicio López, Delegado de Sindicatos en Colonización y presidente de la Junta Nacional de Ganaderos, que a finales de los años 40 convenció a los responsables políticos de la época de la conveniencia de realizar un certamen agrícola y ganadero en el que participasen todas las provincias y regiones españolas. Su objetivo era impulsar la actividad y la mecanización del campo. El lugar elegido para hacerlas era el recinto donde se habían celebrado las Ferias de Ganaderos promovidas por Alfonso XIII y Primo de Rivera a partir de 1922 en una Casa de Campo que por entonces todavía pertenecía a la corona. Esas convocatorias duraron hasta que la República, en 1931, abrió el parque a todos los madrileños.

Para desarrollar el proyecto, Aparicio llamó a Jaime Ruiz, arquitecto de la Obra Social de Colonización, que ante su magnitud propuso contar con su cuñado, el también arquitecto Francisco de Asís Cabrero. Juntos trazaron el terreno que albergaría la primera Feria Nacional del Campo en los terrenos que lindaban con la Avenida de Portugal, por entonces también en construcción. El ‘recinto antiguo’, el de las primeras ediciones, tenía la misma demarcación que las Ferias de Ganaderos y aprovechaba algunas de sus construcciones que habían sobrevivido a la guerra, cuando la Casa de Campo fue línea de frente. En las décadas posteriores, ese recinto iría creciendo y con él un gran número de construcciones que fueron un campo de experimentación para la modernidad arquitectónica de la época.

Vista del recinto ferial de la Casa de Campo de Madrid en la actualidad. / Luis Asín

Un tesoro protegido

Comentaba durante su presentación José de Coca, profesor de arquitectura y comisario de Las Ferias del Campo. Paisajes y arquitecturas modernas en la Casa de Campo, que ya el título de la muestra recupera un nombre que está en la memoria de los madrileños. «Las Ferias del Campo son algo que muchos todavía recordamos», decía. Sin embargo, subrayaba especialmente su subtítulo, porque «de eso va la exposición, del concepto de paisaje desde un punto de vista muy amplio en el que incluimos los espacios interiores de los pabellones, el paisaje exterior, la relación con la Cornisa de Madrid y casi hasta el paisaje interior de los visitantes. Porque también hacemos hincapié en cómo se crea la ciudad». De Coca ha estado directamente implicado en la rehabilitación de varios de los edificios del recinto, y también en la elaboración del Plan Especial que establece su protección. «Todos los edificios están catalogados y protegidos. Y ese trabajo también nos permite plantear qué hacer, el presente y el futuro del recinto», sostiene. Ahora mismo, solo algunas de sus construcciones están en uso. Las hay que se encuentran en obras, y otras están todavía a la espera.

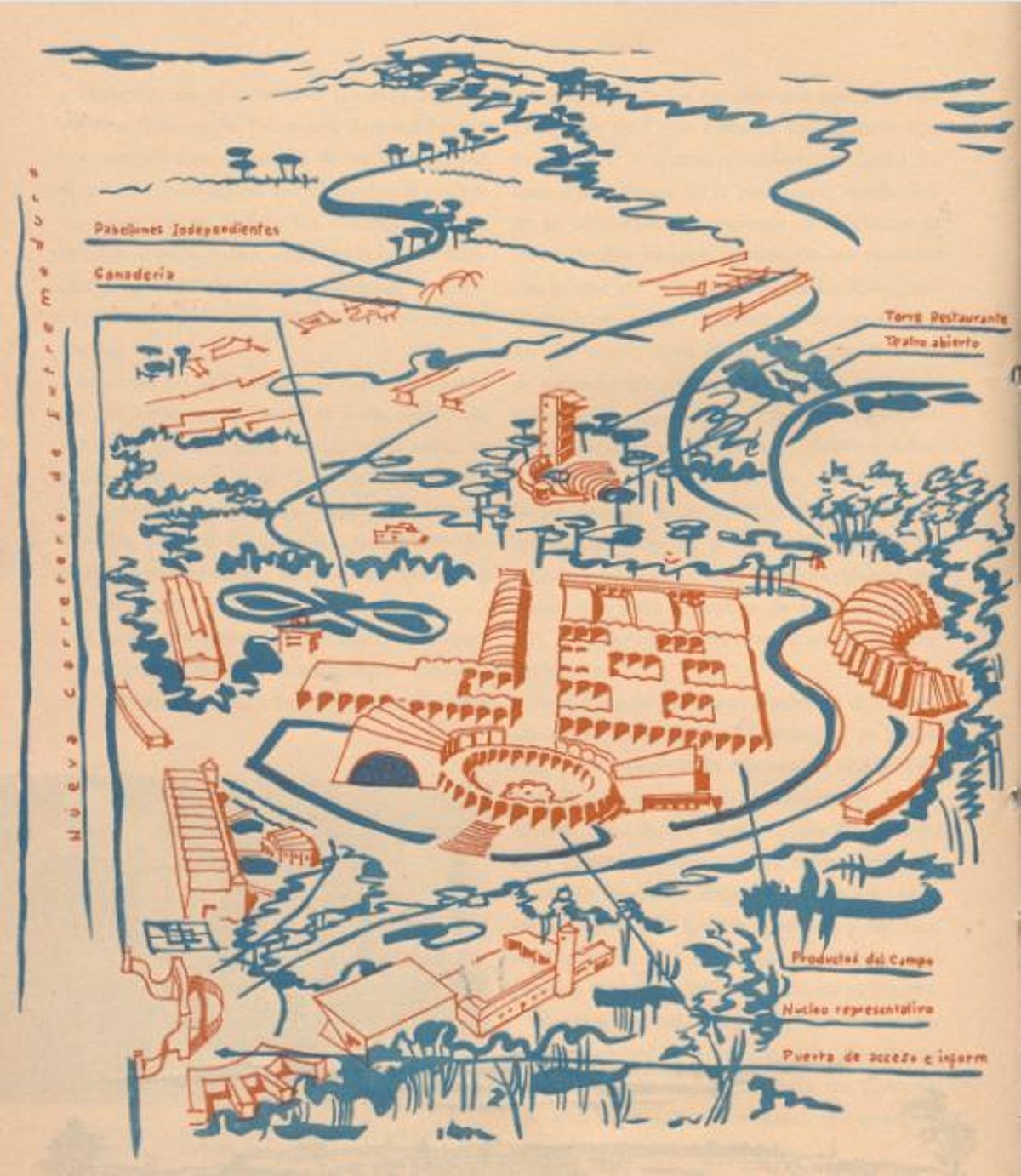

La exposición arranca con fotografías de la Casa de Campo desde los años 20 y con dos dibujo de Cabrero, uno en el que se aprecia la relación del parque/recinto madrileño con la cornisa formada por el Palacio Real y la Almudena, en una vista que abarca desde San Francisco el Grande hasta el Ministerio del Aire de Moncloa. El otro es un croquis de la primera Feria Nacional del Campo. De las intervenciones que se realizaron en el trazado inicial destacan la plaza circular, el sistema de bóvedas, la torre del restaurante, el eje vertical y el eje transversal. Planos de planta, alzados y secciones de la época se mezclan con los realizados por José de Coca, que lleva años trabajando sobre este tema al que dedicó su tesis doctoral. Además de la documentación gráfica, un expositor muestra los instrumentos de dibujo que utilizaba Cabrero: hay reglas, compases o plumillas de la época.

Dibujo del recinto de Francisco Cabrero, 1951. / Herederos de Francisco Cabrero

«Cabrero y Ruiz querían ser modernos. Y ahí se produce un primer choque entre una feria regional, popular, y cómo eso se expresa con una arquitectura claramente moderna que entra un poco en conflicto con la arquitectura oficial«, explica de Coca, que dice que aquellos proyectos recibieron tanto alabanzas como críticas, aunque con el tiempo acabaron gustando a todos, probablemente también a Franco. Los sindicatos, promotores del proyecto, eran quienes decidían. Consiguieron la cesión de los terrenos para los siguientes 30 años por el precio de una peseta, un arrendamiento simbólico. Tenían el terreno y podían edificar. «Pero en un contexto de autarquía en plena posguerra no hay acero, no hay hormigón, y para construir emplean unos sistemas tradicionales de arcos y bóvedas de ladrillo». El dúo de arquitectos, dice el comisario, no se conforma con hacer una interpretación literal de esos sistemas constructivos. «Cogen la idea del sistema y empiezan a hacer variaciones hasta desarrollar una arquitectura realmente futurista a partir de un sistema tradicional».

La exposición hace paradas en algunas de las construcciones más singulares: en el edificio de ingreso que era la Plaza Circular, con sus bóvedas y su geometría radial, los arcos encierran murales, porque las artes plásticas y decorativas jugaron un importante papel en el proyecto. La Torre del Restaurante, una de las pocas construcciones iniciales en cuya estructura se utilizó el hormigón y la única vertical en un conjunto fundamentalmente horizontal, tiene un espectacular voladizo en el que se instala una terraza con vistas, y debajo un anfiteatro al aire libre. El llamado Stand bajo los pinos es un eslabón perdido, una construcción en forma de S muy avanzada para la época que demuestra la vocación experimental que en cierto modo tuvieron las Ferias del Campo. Obra todos ellos de Cabrero y Ruiz, por desgracia ninguno se conserva.

Nuevas firmas

A medida que las cámaras sindicales agrarias iban viendo el éxito de las ferias, eran más y más las que solicitaban participar y requerían para ello nuevos espacios. Aumentaron los pabellones provinciales y regionales, pero también los de otras instituciones o los temáticos: había uno del vino, por ejemplo, o del Sindicato de frutas; otro de la Unión Nacional de Cooperativas del Campo y otro de Marruecos y las colonias. En la edición de 1953 se produce la apertura internacional y desembarcan países como Francia o Argentina. En 1959, EEUU instala uno modular y desmontable que ya había estado previamente en Barcelona.

La Escuela Nacional de Hostelería (1957) será el primer edificio de hierro del conjunto, y en el Pabellón Obra Sindical del Hogar (1956) se instala un mural que ha sido recientemente restaurado y del que se puede ver una reproducción en las salas del Museo ICO. El Pabellón de Convenciones (1953), primera obra contemporánea a la que se le ha dado un premio Hispania Nostra por su rehabilitación hace un par de años, tiene una espectacular cubierta ondulada que puede recordar a la del Hipódromo de la Zarzuela. No se aprecia en la maqueta que hay en la exposición, pero cuenta su comisario que, gracias a la abertura entre la cubierta y los muros, la luz entra por el hueco y corre por las bóvedas.

Imagen actual del Pabellón de Convenciones. / Luis Asín

Nuevos arquitectos se van sumando al tándem inicial. Los hay que optan por recuperar arquitecturas tradicionales de la península (en el de Castilla hay un molino), otros son pura vanguardia. Alejandro de la Sota trabaja con su hermano Jesús, artista, en el de Pontevedra. Su pabellón es una mezcla del de Mies van der Rohe en Barcelona, con su lienzo contínuo, y los muros escultóricos de Le Corbusier en la iglesia de Ronchamp. Se completa con las pinturas de Jesús de barcas, peces o gramíneas. El de Ciudad de Real, que firma Miguel Fisac, refleja su particular visión del paisaje manchego. Un poco más allá, el de Canarias, ejemplo de una arquitectura más tradicional y popular, es obra de Zuazo, maestro de los dos anteriores. Del Pabellón de los Hexágonos que José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún diseñaron para la Exposición Universal de Bruselas de 1958, y que también acabó formando parte del conjunto, hay otra fantástica maqueta. El Pabellón de Cristal diseñado por Cabrero, con mucho uso todavía hoy, será un grito de modernidad absoluta en el Madrid de 1965.

La expoción cuenta con un total de 350 piezas. A planos, fotografías y maquetas se suman las imágenes del NO-DO que reflejaron en los noticieros algunas de las 10 Ferias del Campo que se celebraron en 25 años. También los carteles de cada una de ellas, casi un calendario por lo bien que cada gráfica ilustra el paso del tiempo. Hay también un cubo rojo que le da un punto inmersivo: el cubo era la forma fundamental para Cabrero, un arquitecto al que había influido mucho la arquitectura romana, tanto la clásica como la fascista del EUR, pero también la árabe, como el cubo de la Kaaba de La Meca. En ese cubo cuelgan algunos ejemplos de celosías en madera creados por el artista José María de Labra, similares a los artesonados de uno de los pabellones. La muestra remata con las fotografías de Luis Asín del estado actual de las construcciones que sobreviven y con un vídeo, compuesto en parte con estas, que es un paseo por el recinto. Hay pabellones que hoy en día albergan el campus del videojuego, otro una estación de bomberos, otro un restaurante…

José de Coca no se resiste a decir lo que él haría con un complejo como ese. Fracasado el proyecto de Carmena de la creación de un campus asociativo y cultural por su salida del ayuntamiento, propone hacer algo parecido a la Bienal de Venecia, que también tiene sus pabellones de autor construidos a lo largo del tiempo.Otra opción sería utilizarlo para un evento que refuerce la idea de la España de las autonomías, donde se hable «de diversidad cultural y de los problemas que tenemos en el territorio: la España rural, el turismo sostenible…». En cualquier caso, advierte, de lo que se trata es de evitar que los pabellones estén sin uso. Esa será siempre la peor de las opciones.