Antes de abandonar el recorrido (y en una vitrina ‘jugosa’ en aportaciones, por lo que es fácil pasárselo por alto), un recorte de prensa del ‘The New York Post’ de diciembre de 1961 subrayaba cómo lo que más le llamó la atención a Joan Miró … de ese viaje a la Gran Manzana –el cuarto– fue ver escrito en letras grandes en los luminosos de la bolsa neoyorquina el lema «Bienvenido Miró».

Eso no se lo hacen a cualquiera. Tienes que ser alguien muy importante para que el mayor mercado de acciones del mundo te haga un homenaje así.

Y Miró lo fue. No solo en Europa. También en Estados Unidos. De hecho, llegó a recibir un premio, el Guggenheim, de manos del mismísimo Eisenhower, y fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Harvard en 1968. No sabemos que pensaría de todo esto, de lo de la bolsa de Nueva York o lo del título universitario, Donald Trump, otro presidente que ahora esgrime su particular cruzada contra ‘lo español’ en EE.UU., pero no cabe duda de que el catalán (como lo hará Bad Bunny en la Superbowl) triunfó en tierras estadounidenses, donde el mismísmo Clement Greenberg, en 1947, lo consideraría más relevante que Matisse o Picasso.

No solo eso: como ‘diría’ Beuys, a Miró ‘le gustó’ Estados Unidos como a Estados Unidos ‘le gustó’ Miró. Quizás ahí es donde radica la novedad de esta muestra, uno de los platos fuertes del 50 aniversario de la Fundación Miró de Barcelona, y en la que no se deja ni un cabo suelto tras cuatro años de intensa investigación. Una cita en la que es copartícipe la Phillips Collection de Washington D. C., donde viajará posteriormente.

Cambio de perspectiva

Porque ‘lo normal’ es relacionar a Miró con París, lo cual es lógico y en su primera etapa, aquella durante la que el pintor fue uno de los grandes ejemplos del Surrealismo. Pero toca ahora cambiar el foco, trasladarlo al (sub)continente (norte)americano y asumir las aportaciones que este contexto tendría en el creador español. Un autor que no negará nunca, por ejemplo la influencia de Pollock (la visita a su muestra en París en 1952 será fundamental) o cómo con la gran Louise Bourgeois le picó el gusanillo de la escultura -son evidentes las relaciones entre los tótems de la primera y las ‘Tres majestades’ del segundo- trabajando con ella en el Atelier 17 de Stanley W. Hayter en Nueva York, como aquí se explica.

Las cosas quedan más o menos claras desde la primera sala: mientras a Miró había que buscarlo en París en galerías privadas, un museo, y público, el de Brooklyn, ya incluía dos de sus obras en 1926 en su ‘Exposición de arte moderno’. Se trata de ‘Le renversement’ y ‘Pintura’, ambas de 1924, que ahora cuelgan de las paredes de la Miró.

Y será este uno de los platos fuertes de la muestra: su capacidad para incluir piezas decisivas, no solo ilustrativas, en esta historia de amor de ida y vuelta entre Miró y EE.UU. Como sus ‘Pochoirs’ de la serie ‘Constelaciones’, que solo por vez primera se ofrecen como era deseo del pintor, mostrándose anverso y reverso. Un total de 138 piezas de hasta casi 50 artistas, muchas de ellas mujeres. Y muchas mujeres que trabajaron bajo pseudónimo masculino y que ahora se reivindican con su auténtico sexo. Como Peter / Henrietta Miller, que adquirió ‘Naturaleza muerta con zapato viejo’, y que Arshile Gorky homenajea (ambos lienzos están en la nómina). Por eso las cartelas se acompañan de biografías con fotos.

En una doble vía.

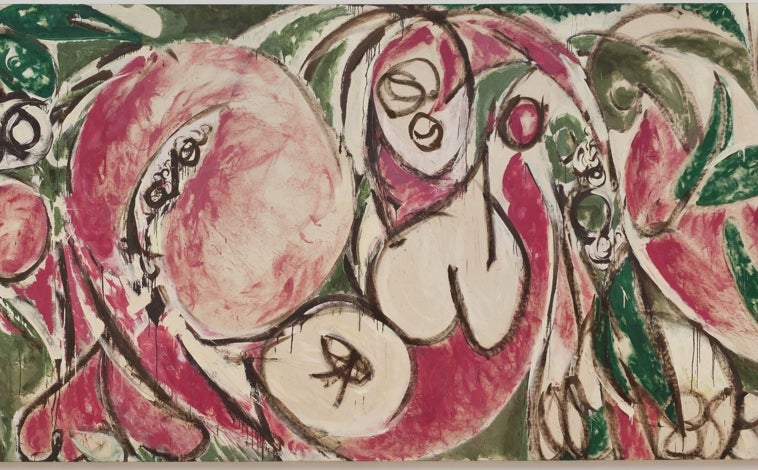

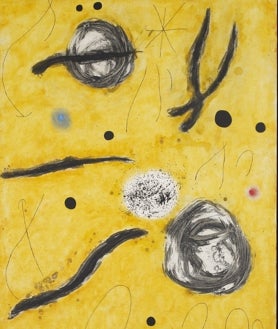

En las imágenes, de arriba abajo, ‘Las estaciones’, de Lee Krasner; ‘Totemic figure’, de Motherwell; y ‘La Première étincelle du jour II’, de Miró

ABC

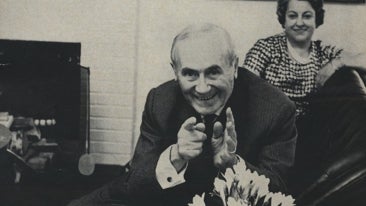

En su irrupción en ese escenario que para Miró supondrá crecer en escala y en libertad, será decisiva una persona: su galerista Pierre Matisse, que de 1931 a 1983 lo representará, y al que llega gracias al regalo de una pintura suya de 1927 que le hace Pierre Loeb, el representante en París de Miró. Ese lienzo también descansa ahora en la fundación. Sin embargo, la cita prefiere romper el viaje cronológico en ciertas salas, como la segunda, donde despliega lo que dio de sí la ‘trieja’ Miró-Sert-Calder, otros dos vínculos fundamentales para el desarrollo del catalán en América.

No en vano, estamos en un edificio que fue proyectado por este arquitecto (y el montaje lo tiene en cuenta como un protagonista más, aprovechando sus ‘recovecos’ y los puntos de fuga que se generan entre sus estancias). Cuando este le diseña su taller en Mallorca, como agradecimiento, Miró le regala ‘Pintura Mural 20’ (1961), que por primera vez abandona el Harvad Museum al que fue donado. Calder fue quien recogió a Miró y Pilar Juncosa en el aeropuerto en 1947, fecha del primero de siete viajes a EE.UU., y con él intercambió mucha obra, como los ‘Polígonos negros’, móvil del francés que ahora podemos disfrutar.

Hasta dos retrospectivas celebrará Miró en el MoMA. La de 1941 servirá para que Greenberg le sacará de la nómina surrealista. De hecho, será Barnett Newman el que afirmara que el catalán había iniciado otro movimiento artístico. Y Motherwell el que le incluyera en su revista ‘Possibilities’, sobre artistas ‘que daban que hablar’, y que da título aquí a dos secciones. Pero paralelamente, con ‘El sol rojo’, reconocía la influencia que en él ejercían sus colegas neoyorquinos (el alquitrán que usa Miró parece un ‘dripping’). El cuadro fue incluido por Duncan Phillips en ‘Pintores de la abstracción expresionista’ junto a Gottlieb u Ossorio, con los que nos topamos.

Motherwell o Helen Frankenthaler (que le coleccionaron), Lee Krasner (aquí reivindicada como expresionsta abstracta con otra de las joyas de la muestra, su ‘Las estaciones’, nunca antes en España); Rothko o Sam Francis (el ‘color field’ iba calando en Miró) serán otros nombres que nos salgan al paso, así como los proyectos de escultura pública o encargos que el artista recibió en EE.UU. y que no siempre llegaron a buen puerto (como uno para la ONU, o el mural del World Trade Center que sucumbió en 2001).

Todo esto nos es narrado aprovechando el ‘Gran Tapiz de la Fundación’ de 1979, con el que vamos llegando al principio de esta institución y al final de esta historia, con la muerte de Miró en la Navidad de 1983. Entonces, dos años después se inicia la Colección Homenaje a Miró, con obras donadas por amigos artistas. Y allí estarán Sam Francis, Rauschenberg o Dorothea Tanning.

‘Miró y los Estados Unidos’

Miró y los Estados Unidos Colectiva Fundación Joan Miró. Barcelona. Parc de Montjüic, s/n. Comisarios: M. Daniel, M. Gale y D. R. Roig. Colabora: The Phillips Collection. Patrocina: Fundación BBVA. Hasta el 22 de febrero de 2026. Cinco estrellas.

Y solo si eres muy grande o muy influyente, estos pesos pesados de la Historia del Arte te donan con gusto una obra…