Sé morir es un relato íntimo sobre la vida, la muerte y la identidad que nos enseña que la literatura también nace en el barrio

El relato se desarrolla en la Medellín de hace veinte años, pero su trasfondo es atemporal y deslocalizado. Elena Mesa abre una ventana para que el lector se asome a la vida de una familia que lucha día a día con las adversidades externas marcadas por la desigualdad y la violencia. Pero también abre el corazón de un joven que noche a noche se enfrenta a su propia verdad: el deseo de no querer estar.

De la mano del protagonista, en una voz poética, la autora aborda el suicidio desde un prisma particular. No hay juicio ni exaltación, solo profunda dignidad y reflexión. Elena Mesa compone un retrato vivo que nos hace cuestionarnos el por qué una decisión tan íntima nos atañe a todos.

«Después él se murió. Lo mataron, dijeron. Cómo cuestionarlo, si lo único que se necesitaba para morirse era estar vivo, como decíamos en el barrio en aquella época, porque en ese momento todos se morían: los buenos y los malos. Él era bueno. Aprendimos desde pequeños que había que buscarle un lugar a las heridas. Acertamos. Fallamos. Escribimos.»

Pregunta: Durante la presentación del libro en Madrid, comentaste que todo comienza a partir de un sueño que te devolvió a la historia real en la que está basada el libro. ¿Qué pasa después del sueño?

Respuesta: Estudié Psicología y me gusta trabajar con los sueños, explorar símbolos y todo el contenido inconsciente. Desde hace muchos años tengo diarios donde los registro. Cuando tuve este sueño sentí mucha incertidumbre al intentar entender por qué había soñado lo que había soñado y a partir de ahí empezaron a suceder muchas cosas. Lo comenté con mi terapeuta: le conté que había soñado que estaba desenterrando a una persona que había sido muy importante en mi vida y que no entendía por qué, ya que había sido una muerte que había ocurrido hace muchos tiempo atrás.

Con el sueño empecé a revivir esa historia y a conocer otras verdades nuevas para mí. Recibí un diario, real, que es con el que trabajé a lo largo de la novela. Fui a leer el diario al monasterio en el que había ingresado la persona que inspira la historia. De alguna manera es como si el sueño hubiese desenterrado la historia.

P: Cuando vas al monasterio, ¿vuelves también al barrio donde se desarrolla la historia?

R: No. La última vez que fui al barrio fue para unas votaciones. Nunca cambié el lugar de votación como un acto muy político. No sentí que tuviese que ir a hacer trabajo de campo para la novela. Yo viví durante muchos años en el barrio y tengo en mí el registro muy claro del lugar. En cambio al monasterio sí tuve que ir. El personaje real vivó un año en el monasterio antes de suicidarse y yo necesitaba ir para entender, por lo menos, cómo se respira en un lugar así. Sólo pude estar un par de días, pero me sirvió para interiorizar muchas cosas.

P: ¿Cómo fue esa estadía?

R: Fue muy curioso. Los monjes benedictinos tienen un voto de hospitalidad, esto implica que ellos te reciben pero tienes que cumplir una regla muy clara: debes vivir la vida del monje. Mi día comenzaba a las 3:50 am cuando sonaban las campanas. A partir de ahí tienes que hacer todo con ellos pero sin tener ningún contacto, puesto que hay que cumplir el voto de soledad y silencio. Al ser una experiencia tan inmersiva, conectas con lo que sucede en un lugar así: entendí que, cuando hay tanto silencio externo, hay también mucho ruido interior. Te empiezas a enfrentar a eso en soledad, lo que es también un tema importante dentro del libro.

P: El silencio tiene muchos papeles en la novela. Por un lado, es el refugio que encuentra el personaje principal, pero también está llena de silencios que alimentan la marginalidad en una sociedad cómo la colombiana. ¿Cómo fue para ti enfrentarte a aquello de lo que no se habla? Como por ejemplo, el suicidio.

R: Así es, es el silencio en todos los ámbitos. Están también estos silencios cómplices de la violencia de los que se habla en el libro, es un tipo de silencio que opera mucho en nuestra cultura. Todavía pensamos que hay cosas de las que es mejor no hablar, o en tal caso, es mejor hacerlo de manera superficial. Tenemos una alta resistencia a incomodarnos, y claro, es que no es fácil.

Yo pude hablar de esta historia porque ya habían pasado muchos años desde que ocurrió la real. Esa distancia temporal y emocional de los hechos me permitió contarla y atravesar todos esos silencios. En estos veinte años han pasado muchas cosas que me permitieron procesar ciertas situaciones y me ayudaron a prepararme para la escritura. Si hubiese sido un hecho más reciente, probablemente no habría podido escribir sobre él. Yo he escrito toda la vida, pero a medida que uno va descubriendo que le interesa en la escritura, se va haciendo el camino para contar la historia que uno siente que está llamado a contar. Yo tenía esa necesidad muy instalada en mí; sabía que tenía que contar esta historia.

P: Eres psicóloga de formación, ¿cómo ha influido tu profesión en la novela?

R: Me ha ayudado mucho. A veces pienso que estudié Psicología para escribir mejores libros. Si bien la profesión la ejercí durante mucho tiempo, he ido tomando distancia porque mi relación con ella ahora es diferente. Aunque siempre vuelvo a la Psicología para escribir: me resulta muy útil a la hora de construir psicológicamente a un personaje y para hablar de vínculos entre las personas. Nunca me lo hubiese imaginado, pero me ha dado muchas herramientas.

P: En la historia los personajes encuentran refugio en las palabras, ¿qué impacto tiene para ti la escritura a nivel personal y social?

R: Me he dado cuenta de que dentro de la narrativa siempre termino haciendo una reflexión sobre la escritura; siempre, de alguna forma, hay un guiño. Me parece una suerte, un regalo, que haber conectado con la escritura en la vida. Tampoco la romantizo: no creo que te salve ni que tenga esas funciones que a veces le atribuimos al arte, pero sí creo que ayuda a vivir. A mí me ha ayudado. En la vida me ha servido para reordenar pensamientos y el diálogo interno. Eso, desde la escritura íntima.

Luego ya hay un momento distinto, uno en el que hay una intención de que la obra salga a la luz. Tras la escritura crucé un umbral y me cuestioné: «¿por qué creo que esta historia debería existir?». Es una cosa que ya no tiene que ver conmigo. Creo que Sé morir debe estar en el mundo porque aborda temas que son trascendentales. No importa si el lector no es de Medellín, no importa si no ha atravesado contextos de tanta violencia; hay otras cosas de fondo que nos tocan a todos. Me di cuenta de esto cuando terminé el libro, entendí que esta escritura no era sólo para mi.

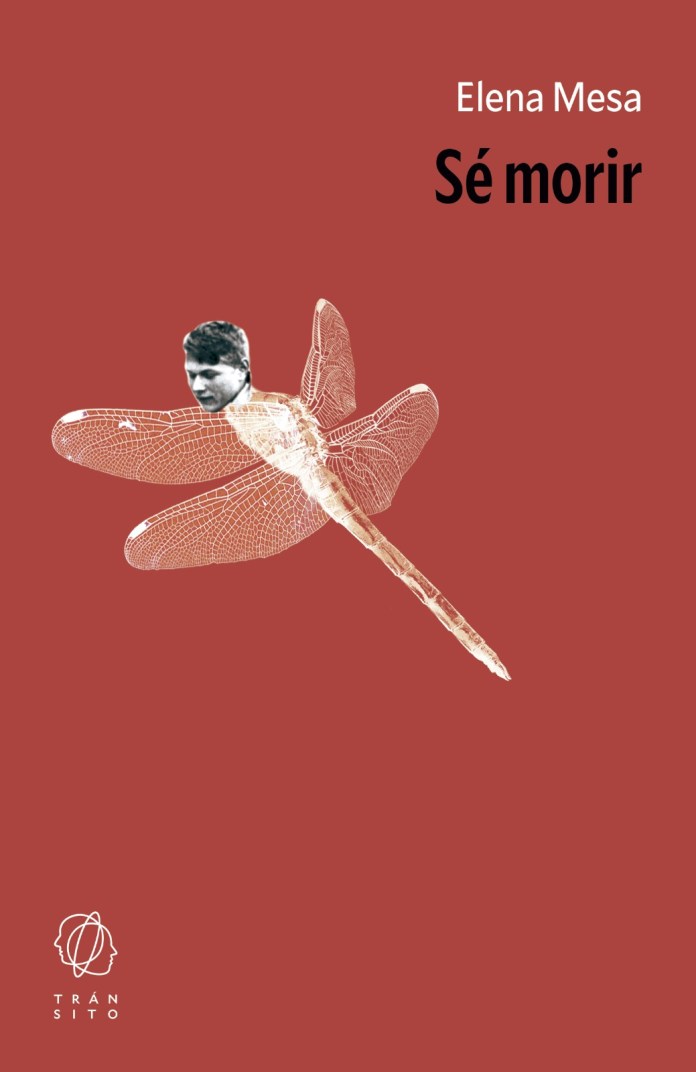

Portada Sé morir de Elena Mesa | Fuente: Editorial Tránsito

Portada Sé morir de Elena Mesa | Fuente: Editorial Tránsito

P: Los personajes de Sé morir no tienen nombres, ¿es una forma de decir que «lo personal es político»?

R: Yo creo que todo es político. En ese sentido sí me mojo. No creo que uno pueda decir que no tiene una intención: todo lo que se pone en un libro, sea ficción o no, tiene que ver directamente con tu manera de concebir y entender el mundo. Cuando uno construye un personaje lo dota de un pensamiento social y de una visión particular. En este caso fue una decisión muy consciente. Necesitaba enunciar esos silencios de los que hablábamos en un principio, especialmente en una ciudad con tantas etiquetas positivas, pero donde al final del día todos estamos permeados de situaciones tan difíciles como las que se narran en el libro. Esto lo entendí ejerciendo como psicoterapeuta.

Sé que no es una realidad exclusiva de Medellín, dónde uno rasque en el mundo se encuentra con cosas similares. Es muy clara la intención política y en parte por eso decidí que los personajes no iban a tener nombre, porque al final del día es la historia de todos.

P: ¿Por qué siendo una novela tan colectiva decides contar esta historia en primera persona?

R: Fue una decisión que se reveló durante el proceso de escritura. En un primer momento la novela iba estar narrado en tres voces, los personajes principales iban a tener nombre y la historia iba a estar construida de manera totalmente distinta. Pero, después de haber trabajado en el libro -en el que trabajé muchísimo- me di cuenta de que no: de que la historia me pedía ser contada en la voz de la primera persona del personaje principal, a través del diálogo con su hermana.

P: En la presentación del libro en Madrid hablaste sobre tu gusto por la literatura que incomoda, ¿Por qué crees que es importante hacer literatura de este tipo?

R: Es importante incomodar porque es necesario. Hay que darse una «revolcadita» de vez en cuando porque es en esa incomodidad donde se te atraviesan preguntas que nunca te habías hecho. Por ejemplo: «¿será que he sido violenta? ¿será que están siendo violentos conmigo y no me he dado cuanta?. Desde eso tan íntimo a cosas que nos afectan a todos.

Me interesa mucho la teoría de la sombra de Carl Jung, él habla de que no hay un crimen que no sea capaz de cometer. En este sentido, si todos somos potencialmente capaces de dañar, ¿cómo vamos a cuidar este lugar que habitamos conjuntamente? Ahora mismo hay guerras en el mundo e incomodarnos y cuestionarnos es muy necesario. Esa es mi forma de ver la literatura. Aunque claro, no solo me gustan los libros que incomodan, pero es verdad que los que se me quedan en el alma son aquellos que hacen que me pregunte algo. Ahí entra la premisa de que el libro comienza cuando lo acabas, porque sigues dialogando con él. No termina cuando acaba la historia, termina con lo que tu vas a experimentar como persona a partir de esa lectura: las preguntas, la sensibilidad, las reflexiones.

P: ¿Cómo te alejas del morbo y encuentras un equilibrio a la hora de narrar esta historia?

R: Encontré el equilibrio en el lenguaje poético que tiene la novela porque para mí es muy importante cómo suena lo que me están contando. El libro está muy atravesado por la poesía, de hecho, el título de cada capítulo es un verso de un poema de Alejandra Pizarnik. Tiene que ver también mucho que ver con mi forma de escribir, pero también está relacionado con mis gustos como lectora, porque siempre he leído la poesía. Creo que es la forma poética lo que sostiene el hecho de que no haya morbo y de que también exista la ternura y sensibilidad a la hora de contar el horror. En este caso no es sólo el horror por el horror, es la forma en la que somos capaces de contar algo que a pesar de que sea horroroso, puede ser también bello.

P: En otras ocasiones has comentado que el tipo de suicidio que se aborda en Sé morir es particular porque viene de una decisión muy consciente, ¿te preocupa abordar el tema desde esta óptica cuando el foco suele estar en otro tipo de prevención?

R: al contrario, creo que deberíamos hablarlo más. En mi proceso universitario participé grupos de investigación sobre el suicidio en niños y adolescentes, y cuando teníamos que clasificar los suicidios aparecía esta categoría extraña en la que una persona decide que no quiere estar en este mundo. Es muy particular porque la persona no esta atravesada por un trastorno de salud mental y tampoco es producto de una crisis. Eran casos muy difíciles de definir, porque no cumplían los criterios de la mayoría de tipos de suicidios.

Las investigaciones me permitieron conocer muchas historias. Recuerdo una en la que una madre que participó nos contó que su hijo tenía una vida normal: el muchacho acababa de terminar el colegio e iba a iniciar la universidad; tenía una novia y parecía enamorado, y ellos eran todas luces, una familia normal. Parecía que todo a su alrededor estaba bien, pero él era una persona que desde muy niño se preguntaba por la muerte. Es un tipo de suicidio muy complejo, porque los que quedamos vivos siempre nos vamos a preguntar «¿por qué?». Creo que en este caso el «por qué» no es la pregunta correcta.

Es importante dar visibilidad a este tema. Entiendo también el impacto que tiene para las personas cercanas y la carga que tiene la palabra misma. Pero bajo la misma premisa, creo que si se visibiliza, una persona que se está haciendo preguntas sobre su vida y su muerte puede encontrar resonancia en esas conversaciones, tal vez, le ayude a comprender algo. Es incluso importante el simple hecho de poner sobre la mesa que es normal preguntarnos por el sentido de la vida: Es natural que cualquier ser humano, en cualquier momento de su existencia, se pregunte que está haciendo acá y si vale la pena. Eso no necesariamente algo negativo, todo lo contrario, es una pregunta vital.

P: El lector empatiza en muchos aspectos con el protagonista ¿Te preocupó caer en la idealización?

R: Fue muy difícil. Cuando estuve en el monasterio entendí que mi gran reto en el monasterio era cómo voy a ser capaz de contar esta historia sin caer ahí. Es muy delgado el límite en la narración: me enfrento a si lo voy a explicar, lo voy a justificar o si lo voy a romantizar y no, ninguna de las anteriores. Siempre supe que iba a ser lo más complicado y me preocupaba mucho. De hecho, era lo que más me interesaba escuchar de las primeras personas que me leyeron antes de mandar el manuscrito: quería saber que pensaban de este tema.

P: La historia se sostiene en una contradicción que mencionaste en la presentación del libro: él personaje sobrevive a través de la muerte.

R: Sí. La vida está llena de contradicción y esta en particular me parece hermosa por los contrastes que te muestra. Cuando fui al monasterio al encuentro con el diario original, sentí asombro y absoluto respeto hacía esta decisión; claro, de la misma forma en la que respeto la vida. En este caso siempre lo vi así: esta persona está sobreviviendo a través de la muerte y no hay un drama alrededor de eso -lo hay alrededor de otras cosas- pero al hecho de morir. Hay también mucha dignificación en torno a su propia historia. Sé que el libro no va a dar respuestas de nada, pero creo que puede complejizar la conversación sobre estos temas.

P: Es una historia que refleja una realidad que es ajena a muchas personas, ¿cómo entender desde el privilegio Sé morir?

R: Es complicado, me atormenta mucho la falta de conciencia de clase que tenemos. Por ejemplo, la madre del personaje principal en un momento de la novela, va a limpiar casas al Poblado -barrio privilegiado en Medellín- y seguramente los dueños de la casa no tienen ni idea de la realidad que atraviesa la persona que entra tan íntimamente a su hogar. Es muy impactante porque quien entra a la casa y te limpia tus cosas entra también en tu intimidad y a lo mejor termina conociendo mejor la casa que vos, pero vos no te interesas por saber sobre esa persona. Ahí también hay un silencio que alimenta la violencia e invisibiliza al otro. Siento que nos falta un montón la conciencia de clase y cuestionarnos «¿desde que lugar estoy parado yo? ¿Cuáles son mis privilegios». Es un tema que me toca las entrañas.

Pero no es solo en esas diferencias sociales tan marcadas que pasa. Lo he visto también en personas de la clase media trabajadora colombiana, que crecieron en un contexto vulnerable, y luego alcanzaron cierto «privilegio». A muchos se les olvida su origen y todo el esfuerzo que han tenido que hacer para estar ahí. Sé por experiencia propia que hay que trabajar muy duro, entonces no sé que tan privilegiado podemos decir que es el camino. Pero aún así, me entristece mucho ver como hay personas que conocen de primera mano lo que ocurre en estos contextos, y que luego, replican actitudes que se socialmente se esperan de una clase que perpetúan esas violencias. Se nos olvida que son pocos los que alcanzan cierto privilegio en un país como Colombia. Las cifras están ahí: muchísimas personas van a estar siempre vulneradas en sus derechos y somos muy ciegos a eso.

P: De forma indirecta se ve en la lectura cómo salir «del barrio» puede ser un deseo, pero también una traición a la historia y al dolor de quienes se quedan.

R: Recientemente leí a un escritor de Medellín que decía que hay que permanecer en el barrio cómo un acto político. Yo no digo que haya que salir o no, creo que debe ser una decisión consciente. No quiero romantizar que hay que quedarse ni tampoco que hay que irse. Si uno se va, puede ser percibido como que traicionó a la familia y «se cree de mejor vida», pero creo que romantizar quedarse en ciertos lugares tampoco es la respuesta. Cuando uno se queda sigue participando en un ecosistema donde están muy naturalizadas violencias de todo tipo y porque por más que tú te quedes y resistas, la dinámica del barrio no se mueve ni se va a modificar por tu presencia. Eso es lo que me conflictúa.

P: Hay una construcción de la masculinidad muy particular en la novela, y por contraste, de la feminidad.

R: Viene de entender lo masculino y lo femenino no como un cuerpo sino cómo una actitud con la vida, es algo que trasciende y ambos factores están en todas las personas. El personaje principal en ese sentido es muy femenino en su forma de ver la vida, en el cuidado y en el maternar a su hermana. Tener esa claridad en el aspecto psicológico del personaje me ayudó a construir la historia e incluso el tono, que es diría yo, más femenino. Nace también la pregunta en el libro de ¿qué es ser hombre? o ¿qué se espera de un hombre en este contexto? Por contraste, estas cuestiones definen qué es ser una mujer y lo que se espera de este rol.

Esto abre otro tema, y es que en la familia como institución, los roles están muy definidos. Se ve en la novela: los padres se pueden ir, las madres no. Se espera mucho de una como mamá. siento que ser madre y tener culpa vienen juntas por defecto. En la novela hay una madre que no hace de madre por muchas razones: Porque no puede, porque tampoco fue maternada y porque fue madre siendo una niña. Aún así, en la evolución del personaje vemos a una mujer sin energía vital, pero que a veces es capaz de mostrar ternura.

P: En la novela el tema de la culpa y la maternidad también están presentes, pero le das una vuelta de tuerca: los hijos no juzgan a su mamá.

R: El juicio sobre lo materno me interpela un montón, yo quería que los personajes no juzgaran moralmente a su mamá. Ahora podemos hablar del embarazo no deseado y del aborto, pero hace veinte años, en el contexto en el que está narrado la novela, no era así y probablemente muchos de nosotros fuimos embarazos no deseados. Es una conversación muy reciente el que la mujer no se haya podido cuestionar su deseo real sobre la maternidad, no el impuesto. La historia de la mujer en el mundo ha estado marcada por las maternidades no deseadas y es muy triste porque implica sostener a un ser humano cuando el fondo no se quería eso. Acá Los personajes no juzgan a su mamá, solo observan.

P: Desmitificas a través del suicidio el ideal de progreso en una sociedad cómo la colombiana. La idea de «salir adelante» está tan arraigada en el pensamiento popular que condiciona la forma de vivir, pero ¿qué es «salir adelante»?

R: Es una gran pregunta. Alguna vez haciendo la declaración de la renta, la persona que me estaba ayudando me preguntó que por qué yo no tenía nada, haciendo referencia a una casa o un carro. Ese tipo de preguntas me generan mucha inquietud, pero también risa, porque ¿por qué se asume que si no se tiene una propiedad no se tiene nada? Yo sé que en la vida tengo mucho, pero no está ligado a lo material. Luego se encuentra uno con personas que están insatisfechos porque progresaron, pero a lo mejor no querían salir adelante de la forma en la que tuvieron que hacerlo. También me pregunto qué es salir adelante?

El suicidio en este caso es lo más «anti-salir adelante» que puede haber porque rompe con todo un sistema de creencias. Ya no es solo no querer asumir una manera de vivir o de progresar -porque el personaje concibe el progreso de otra manera- es terminar rotundamente con toda posibilidad. Para este personaje esa es su forma de «salir adelante», ¿a donde? a donde el creía que iba ir, porque claramente es una persona que tenía inquietudes espirituales y que creía en un más allá, el libro mismo habla de un posible reencuentro con la familia. No está atravesado por un tema material.

P: Eres collagista e incluyes algunas piezas dentro de la novela, ¿a que se debe esa decisión?

R: Los collages de la novela son un parte del diario que construye el personaje para su hermana. Fue un experimento muy interesante porque estoy más familiarizada con construir un personaje desde la escritura. El collage en la novela iba también en esa línea, pero yo nunca había trabajado con la imagen pensado que no soy yo quien crea, sino que estoy prestando mis manos para que sean los collages del personaje.

Fue un gran reto porque no se podían parecer a mis creaciones ya que, en teoría, no era yo. No fue fácil trabajarlo: siento que no lo logré del todo, hay algunos en los que me veo reflejada y otros en los que no me reconozco en lo absoluto. Por otra parte, como en el libro el silencio, la ausencia de la palabra, es tan importante, la imagen vino a ocupar ese espacio: a veces no hay palabras, no tiene por qué haberlas; hay una imagen. También quería darle un respiro al lector, sé que es una narración intensa.

Elena Mesa nació en Medellín y reside ahora en España. Estudió psicología -carrera que ejerció durante diez años-, es escritora y collagista. Cursó en Barcelona el Master en Creación literaria de la UPF y ha publicado cuentos en las revistas Mercurio y Punto de partida en México. También fue finalista del premio de relato UNAM-ESPALA. Sé morir es su primera novela. De la mano de la Editorial Tránsito, la escritora colombiana entrega al mundo una historia necesaria cómo dolorosa.

Me gusta esto:

Me gusta Cargando…

Relacionado