Nunca había imaginado a un crítico de arte capaz de tanto piropo, de tantas reflexiones sobre los ojos y la estatura de una pintora”. Así ironizaba Maruja Mallo en una carta fechada en mayo de 1936 y dirigida a Ricardo Gutiérrez Abascal, director del Museo de Arte Moderno, que firmaba sus columnas para el diario El Sol bajo el seudónimo de Juan de la Encina.

Pero la artista no se quedaba en la ironía. Reprochaba al experto su “tonillo pedantón, más bien agrio que templado, perdonavidas, suficiente y desagradable”. Y concluía su misiva con todo un ejercicio de dignidad disfrazado de disculpa: “Perdone lo que pueda creer insolencia en estas letras y considere lo doloroso que resulta para una pintora que se plantea los problemas con toda rigurosidad verse tratada como un suceso de ‘ojos negros, vivaces, vivarachos, burlones y, cuando están quietos, melancólicos’”.

Lee también

Historia y Vida

Maruja Mallo (Vivero, 1902-Madrid, 1995) no era una trémula principiante cuando se encaró de este modo con un crítico paternalista, sino una artista hecha y derecha con catorce años de trayectoria. Su indignación estaba más que justificada. Había colaborado durante años con la Revista de Occidente; había expuesto en el Jeu de Paume, en las New Burlington Galleries y en la Bienal de Venecia; había estudiado escenografía en París, donde se había codeado con Picasso, Miró, Magritte, Max Ernst y André Breton.

Sin sombrero ni ataduras

Soltera, que no solitaria, fue compañera sentimental del escultor Emilio Aladrén (que la dejó por Lorca) y del poeta Rafael Alberti, con quien colaboró como ilustradora. Se le atribuye también un breve romance con Miguel Hernández. Amaba con la absoluta libertad de quien no se ata a convenciones de ningún tipo. Nacida como Ana María Gómez González y renacida como Maruja Mallo (su nombre artístico), encarnó como nadie la “mujer nueva” surgida en los años veinte: independiente, activa, decidida, libre.

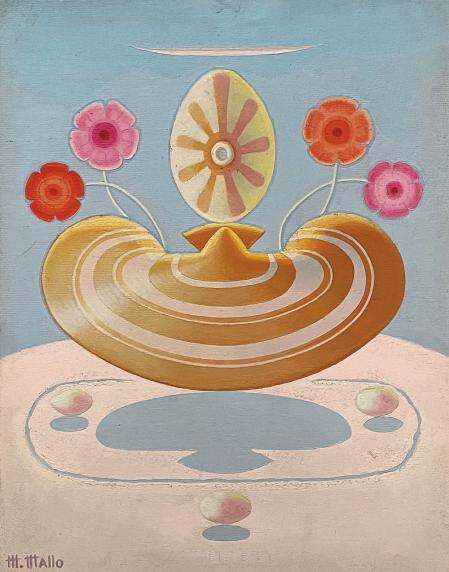

‘Pascua’, Maruja Mallo, 1927. Serie “Verbenas”

Colección particular. Buenos Aires

En sus primeros años pinta jóvenes deportistas, como ella misma o como su amiga Concha Méndez, que además de poeta era campeona de natación. Son, junto a Margarita Manso, María Zambrano o Rosa Chacel, entre otras, las Sinsombrero, intelectuales de la generación del 27 que, habiendo nacido con el sexo incorrecto, tardaron casi un siglo en incorporar sus nombres a los libros de texto.

Eso no significa, no obstante, que sus compañeros no apreciaran su talento. Para Dalí, Maruja era “mitad ángel, mitad marisco”, quizá por su condición de gallega. Ramón Gómez de la Serna decía de ella que tenía veinte almas y la llamaba, cariñosamente, brujita, meiga o pitonisa. Ortega y Gasset apadrinó su primera exposición.

En Madrid, la intensa vida social de Maruja cristalizó en su primera gran serie pictórica, “Verbenas”, eclécticos homenajes a la cultura popular, que para Mallo residía en la alegría de vivir de la gente corriente. La verbena, como el carnaval, no deja de ser un desafío pagano al orden establecido, tan inofensivo y vistoso como no llevar sombrero. La simultaneidad del cine inspira esas escenas caóticas, en las que convive un batiburrillo de personajes. Ángeles negros, soldados marroquíes, músicos, automovilistas, atracciones de feria, criadas, señorones y Reyes Magos se amontonan sin orden ni concierto. Un manto de locura festiva y realismo mágico que apenas esconde una abierta celebración de la democracia.

‘Tierra y excrementos’, Maruja Mallo, 1932. Serie “Cloacas y campanarios”. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Archivo Fotográfico del Museo Reina Sofía

A este estallido de alegría, la artista contrapone en la década de los treinta su serie “Cloacas y campanarios”, dominada por los tonos oscuros y la textura de lo inerte. Huesos, espinas, hojas muertas, tierra agrietada, pequeñas figuras ataviadas con sotanas. Estas tétricas naturalezas muertas evolucionan hacia sus series “Arquitecturas”, en tonos tierra, donde los restos orgánicos aparecen geometrizados, la figura se diluye con el fondo y la materia cobra protagonismo, ya sea a través de las vetas de la tabla, los filamentos de la tela o el grosor de la pintura. Un canto a la muerte que prefigura, aunque ella aún no lo sabe, el sombrío porvenir inmediato.

Exilio y descubrimiento

El estallido de la Guerra Civil pilla a Maruja en Galicia, en una de las Misiones Pedagógicas organizadas por la República. La pintora cruza la frontera con Portugal. Gabriela Mistral, que desempeña allí el cargo de embajadora chilena, le consigue un pasaje hacia América. Se establece en Argentina, donde no tarda en obtener reconocimiento. Colabora en la revista Sur, de Victoria Ocampo, conoce a Borges, viaja con Neruda. Más tarde, en 1949, se traslada a Nueva York.

Maruja Mallo en su estudio de Buenos Aires con su serie “La religión del trabajo”, 1939

José Ignacio Abeijón. Madrid

Durante sus años en América, la artista se centra más que nunca en la mujer, vinculando lo femenino a la naturaleza. Su serie “La religión del trabajo” reinventa el clasicismo a partir de figuras femeninas hieráticas, damas oferentes rodeadas de espigas o diosas de la fertilidad. Una de sus composiciones homenajea al Hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci, al que reemplaza por una mujer enmarcada en un pentágono. La geometría y las proporciones áureas cobran protagonismo. Las figuras son simbólicas, redondeadas; las cabezas adquieren una forma cuadrada, los rostros son máscaras ideales, las distintas razas y facciones se funden en busca del ser humano universal.

‘Naturaleza viva II’, Maruja Mallo, c. 1941-1942. Serie “Naturalezas vivas”

Colección MALBA, Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires

Su concepto de la mujer como fuente de naturaleza y medida de todas las cosas acaba cristalizando en una de sus series más imaginativas: “Naturalezas vivas”. Flores, conchas y figuras biomórficas flotan sobre mares o cielos imaginarios, evocando exuberantes genitales femeninos.

Esotérico retorno

Maruja Mallo regresa a España en 1965. Su prestigio internacional compensa, a ojos de las autoridades franquistas, su pasado fervientemente republicano. Su obra de madurez tampoco parece amenazadora. Lejos de cultivar un realismo de denuncia, la artista trata de explorar la cuarta dimensión a partir de creativas abstracciones biomórficas, como las que protagonizan sus series “Moradores del vacío” y “Viajeros del éter”. Su camino no es, en este aspecto, muy distinto del “exilio interior” que caracteriza la obra de Miró en esta misma etapa.

‘Viajeros del éter’, Maruja Mallo, 1982. Serie “Viajeros del éter”

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

A Mallo le apasiona la ciencia, pero su atracción por ella tiene una vertiente espiritual, influida por la antroposofía de Rudolf Steiner. Le fascina también el candomblé, culto politeísta afrobrasileño que concibe la armonía como fusión del individuo con el cosmos. En sus viajes por los Andes, la artista experimenta episodios místicos que intentará trasladar, más tarde, al lienzo: “Y ya frente al gigante andino levitamos sobre el Aconcagua, encontrándonos frente al fascinante, inmenso desierto de agua del Pacífico, donde submarinos acróbatas y bailarines danzaban (…)”.

A lo largo de su largo periplo artístico, de la modernidad a la espiritualidad, Mallo coquetea con varias corrientes artísticas sin casarse con ninguna. No encaja del todo en el surrealismo, ni en el cubismo ni en la escuela de Vallecas. Aborrece las etiquetas como aborrece las convenciones. Ella misma aseguraba que había pasado de la geografía a la cosmografía.