«Quizá mirar al pasado no significa mirar lo que fue, sino cómo se quiso contar lo que fue». La frase pertenece a Marcos M. Merino, pero podría resumir la médula de «Plaza Mayor», la película que el cineasta gijonés estrena el 18 de noviembre en la sección Retueyos del 63.º edición Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX). La cinta es un ensayo visual sobre una ciudad que se transforma desde un pasado industrial a un presente de turismo y servicios; de ser «oscura, decadente» y estar «en el fin de una era» a otra «activa y embellecida». Entre medias, el relato oficial y las memorias colectivas de cada grupo social, que pueden «cruzarse y no reconocerse» en el crisol de un foro público.

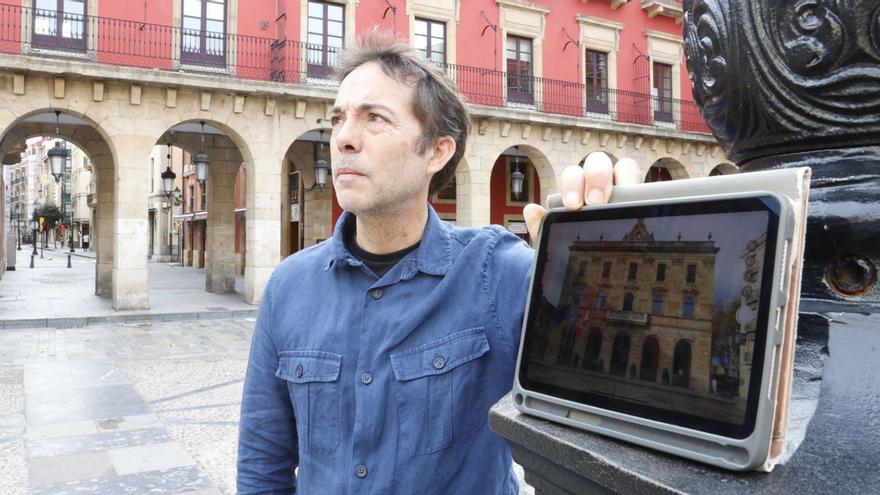

Merino, que es del barrio de La Calzada, recuerda sentado en una terraza bajo los soportales de la plaza del Ayuntamiento el shock que sufrió al regresar a su ciudad natal en 2012 tras dos décadas fuera. Su recuerdo más impactante de la plaza fue con doce años en una manifestación junto a sus padres y vecinos enmarcada en las protestas obreras de la época. Ahora, donde había megáfonos y lucha de la clase trabajadora, encuentra turistas, pregones y gente cantando «Gijón del alma», un himno playu que suena en hasta 27 secuencias de la película y un ejemplo de como se construyen las memorias «a base de repetir». Precisamente, la pulsión por rodar este filme le llegó paseando encontrándose de sopetón con la multitudinaria celebración de los cancios de chigre.

De lo material a lo profundo, el alma de «Plaza Mayor» reposa en las memorias colectivas que «pueden cruzarse en el mismo lugar sin reconocerse, como si habitaran tiempo y espacio distintos». De esa fricción nace la película: el reencuentro con una ciudad que ya no encaja en su memoria del director y el pequeño «duelo» que pasa hasta asumirla de nuevo; de hecho, la música original de la mierense Ana Quiroga se basa en las cinco fases de la teoría del duelo. No obstante, el director «no juzga», porque «el único conflicto es con mi propia memoria».

«Plaza Mayor» es, al mismo tiempo, un retrato íntimo del detalle y «de lo cotidiano que pasa inadvertido». Tampoco hay narrador que imponga sentido, sino una voz en off, la del propio Merino, que desarrolla las teorías de las memorias colectivas. El centro la película es la ciudadanía, con la que se «está en deuda» de protagonismo. «Los archivos siempre miran al Ayuntamiento y a las instituciones –manifiesta– y yo quería mirar también a los que miran: en un pregón, en un concierto. Cómo se colocan frente a la autoridad ya sea de espaldas, de lado, de frente, no es casual. Dice mucho de lo que somos».

Durante tres años de investigación y rodaje, Merino rastreó imágenes en el Museu d’Asturies, en el archivo municipal de Gijón y en colecciones privadas. La falta de una filmoteca local, lamenta, provoca que «muchas cintas familiares en 8 mm terminen en la basura» y se esté perdiendo documentos de gran valor histórico. De todo lo encontrado, solo una mínima parte forma parte del montaje final, pero el equipo digitalizó y donó el material a los archivos públicos. ¿Dónde estaremos en unos años? ¿Y Gijón? «Difícil de predecir», pero la plaza y sus gentes siempre seguirán allí.

Suscríbete para seguir leyendo