«Escribiendo este Diario del dinero me sentí haciendo una inversión. Invertí los términos: gastar es una nueva oportunidad de contar y ganar es perder la vergüenza y desnudar cuánto recibo por mis trabajos.»

Rosario Bléfari, Diarios del Dinero1

Entré por el lado North en vez del South en Art Basel Miami Beach, a donde tuve que ir en diciembre a instalar mis obras en Positions, la sección de propuestas individuales supuestamente “emergentes” (¡hoy puedes tener 40 años y seguir emergiendo!). Caminando con ampollas en mis pies por unos zapatos que nunca uso, el piso poluto de alfombra naranja y el olor a plástico muerto del lounge me recuerdan que no entré por el lugar correcto. Paso corriendo por el booth de Gagosian, donde reconozco de reojo a un Richter (vendido por $5.5 millones de dólares) y un Alex Katz (2.5 millones). Esta mañana me invadió un impulso de bajar todos mis precios… unos 500 dólares, «para que los coleccionistas se animen» le dije a la galerista, como una tremenda boluda.

Me empiezo a sentir sofocada, como en la adolescencia, cuando el aire de los shoppings comerciales parecía espesarse frente a las vitrinas de lujo. La luz blanca me encandila, me empuja hacia adelante. Camino hasta un pabellón amplio, casi clínico, donde algo se arrastra y vibra en el piso. Me acerco y veo con detalle: son caniches robóticos color piel que tiemblan y se desplazan con torpeza en movimientos mecánicos, rodeados de cuerpos brillantes, selfie sticks en alto y sonrisas botoxeadas. Todo este circo grotesco y siniestro detiene mi paso y observo con más atención: Los perros robots llevan moldes exactos de las cabezas de nuestros tecnócratas favoritos: Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos. Sus máscaras blandas con cabelleras hiperrealistas se sacuden como autómatas endemoniados. Siento una sonrisita cínica subirme a la cara y saco el teléfono, como las rubias a mi lado.

Este teatro didáctico de lo que hoy se llama AI slop comparte la química del fast food: todo está diseñado para ser tragado de inmediato. Cuando la temperatura cae, cualquier nutriente se disuelve y lo que queda es comida muerta. Sigo caminando con un zumbido persistente en los oídos y me detengo frente a una sección titulada Zero10. El nombre invoca la exposición 0,10 de Malevich en 1915, un gesto radical para el arte de vanguardia. Algo se activa a ras del suelo, una máquina tose, vibra, y libera una nube densa, gris oscura, que se expande borrando mi visión. El aire raspa la garganta.

Backrooms. Imagen cortesía de la autora

Backrooms. Imagen cortesía de la autora

Camino a ciegas, desorientada, hasta chocar con una mesa metálica fría. Hay objetos sobre ella, pero solo percibo volúmenes y reflejos. La nube se disipa poco a poco y la escena se recompone: la mesa está cubierta de pequeñas terminales de tarjetas de crédito alineadas. Detrás, en el muro, una cifra enorme aparece como un veredicto: «$75,000.00». Una mujer excesivamente maquillada se acerca, me habla casi gritando: «Esto es Self Checkout de Jack Butcher. Apoyas tu tarjeta, eliges el monto, la máquina imprime un recibo y eso es tu NFT». «Es una genialidad», repite, como un mantra. Setenta y cinco mil dólares, pienso, mientras las terminales emiten pitidos intermitentes y luces verdes, con eso podría pagar unos 13 años de renta si no me la incrementan.

La arquitectura maquiavélica de este espacio transaccional tiene un impacto muy intensificado en mi cuerpo. Avanzo flotante, sin sentir mis pies ampollados, olvidando mi propio peso, sin ubicar dónde está el norte, el sur o cualquier coordenada espacio-temporal dentro de este laberinto sin ventanas, backrooms del inframundo. Los sentidos se anulan entre el fast food, los lounges de plástico naranja y las pinturas monumentales y coloridas. Muy rápido las vibras dantescas empiezan a cobrar dimensiones alucinatorias y cuando por fin encuentro el booth de mi galería en la sección “South E”, los coleccionistas y curadores que prometían un futuro mejor ya se habían ido.

¿Cómo puede ser que no exista un sindicato que proteja nuestro trabajo? ¿Por qué el salario artístico sigue siendo tan difuso y esquivo?

Me siento en una silla exhausta y rendida. A mi lado, la galerista M. está tecleando en su laptop con mucha concentración. Después de algunos detalles técnicos, anoche, como a las diez, terminamos de ensamblar la tubería y colgar las pinturas que brillan detrás mío.

M — No vas a creer cuánto cobran cada uno de estos focos.

Yo —¿Cuánto?

M — $300 a $500 dólares.

Miro el techo y hay unos 5 focos que nos iluminan como un sol estridente de mediodía.

Yo — Uff, están locos.

M. asiente. Un silencio incómodo invade el aire y saco mi libreta para anotar algo que quedó flotando en mi mente:

- Envío: $2800

- Cajas de madera: $650

- Papel maché: $300

- Bastidores: $480

- Pinturas y solventes: $320

Caricatura de Mafalda por Quino

Caricatura de Mafalda por Quino

Hago el cálculo de mi inversión total en pesos mexicanos: $32,375 mil pesos. Pienso en mi cuenta de banco que posiblemente tenga alrededor de $15 mil pesos de fondos. Ya es 2 de diciembre. Mierda, necesito pagar mi renta. Y como si M. me leyera la mente:

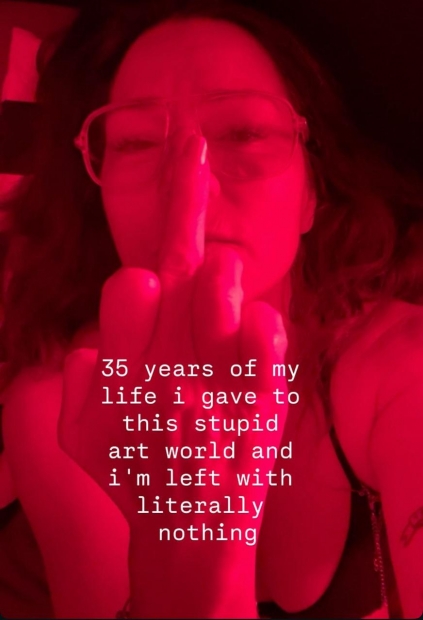

M — ¿Viste el post de Frances Stark? Se volvió viral.

Me pone su celular frente a los ojos: la imagen de la cara de una mujer mitad tapada por una mano en primer plano expresando un gran «fuck you». El tono de la foto es de un rojo rabioso y un texto en blanco dice: «35 años de mi vida le di a este estúpido mundo del arte y me quedé literalmente sin nada».

Se me movió algo en el estómago e inmediatamente me puse a investigar el caso de esta artista con la que sentí una empatía instantánea. En un video en respuesta a este post (que tuvo que sacar por salirse viralmente de control), explica que bajo la presión de no poder pagar su renta y después de unas cervezas decidió impulsivamente hacer pública su frustración. «No tengo capital pero tengo capital cultural que acumulé muchos años, en formas de dibujos y pinturas y obras que están guardadas en bodega. Si ese capital cultural le queda a mi hijo y él podría construir algo con eso, eso es todo lo que tengo. No tengo dinero, ni bienes o propiedades, pero tengo eso. Y de ahí que vino mi deseo impulsivo de este ‘fuck you’, porque en verdad ese valor cultural, hoy no quiere decir nada».

Frances Stark es representada por dos galerías grandes (Gladstone y Buchholz), forma parte de varias colecciones (MoMA, Whitney Museum, Tate, LACMA, etc.) y su trabajo estuvo en la Bienal de Venecia (2011), Whitney Museum Biennial (2008, 2017), y cuenta con una retrospectiva en el Hammer Museum (2015) en L.A., donde actualmente vive y trabaja. Además, Stark es la primera en su familia de clase media trabajadora en obtener un título universitario. Con tal trayectoria, a sus 58 años y después de 35 años en este campo, no llega al mes. Esto se siente como una bandera roja de que algo está profundamente roto.

Semanas antes yo misma había hecho una denuncia pública tras casi un año esperando el pago de un proyecto realizado en Toronto para Nuit Blanche, un evento de obras efímeras de producción veloz (y consumo veloz), que acepté realizar un poco por necesidad económica y otro poco por la oportunidad de experimentar en otra escala. Había cubierto un vuelo de $850 dólares canadienses que nunca fue reembolsado, y me habían entregado un cheque imposible de cobrar en México. Durante meses, y ahora más de un año, intenté con mis propios medios, buscar maneras de romper con este bloqueo burocrático que se da muy seguido con instituciones del norte. La frustración creció junto con la furia acumulada por la falta de responsabilidad, torpeza y finalmente negligencia con la que el equipo de producción (Pratishtha Kohl, Adrian Kent y Jeanne Holmes), llevó este proceso.

Screenshot de la historia publicada por Frances Stark a través de su cuenta en Instagram @therealstarkiller

Screenshot de la historia publicada por Frances Stark a través de su cuenta en Instagram @therealstarkiller

El apoyo de mi comunidad confirmó que no se trataba de un caso aislado y volvieron las preguntas conocidas, ¿cómo puede ser que no exista un sindicato que proteja nuestro trabajo? ¿Por qué el salario artístico sigue siendo tan difuso y esquivo? Pierre-Michel Menger, especialista en sociología del trabajo, explica en su libro Retrato del artista como trabajador: Metamorfosis del capitalismo: «El arte no carece de sindicatos por accidente histórico, sino porque el mercado ha logrado lo que la sociedad capitalista siempre busca: trabajadores que no se reconocen como clase. […] La precariedad artística se sostiene sobre una ficción política: cada fracaso es individual y cada éxito, mérito propio. Bajo esta perspectiva, reclamar colectivamente equivale a admitir mediocridad».2

De manera similar, en El arte queer del fracaso, Jack Halberstam entiende el fracaso como una práctica de resistencia frente a las narrativas capitalistas y heteronormativas de éxito, progreso y autosuperación. Su crítica a la filosofía del pensamiento positivo y a la cultura de la autoayuda gringa que se consolidan con el neoliberalismo en las décadas de 1980 y 1990, es que desplazan la responsabilidad del bienestar, el éxito o el fracaso financiero hacia el individuo. Estas narrativas ocultan las condiciones de un sistema que depende de la precarización de la mayoría para sostener la acumulación de unos pocos, transformando desigualdades sistémicas en supuestos éxitos o fracasos personales.

Visibilizar una urgencia económica, una dificultad en relación a nuestras finanzas o condiciones laborales, activa la empatía colectiva, interrumpe lógicas dominantes de poder y disciplina (la tiranía del éxito), y nos abre otras formas de sostén.

La promesa de libertad creativa convive así con una aceptación casi natural del riesgo permanente, la informalidad y la autoexplotación, legitimadas por la vocación individual, el “amor al arte”, y el miedo a quedar fuera del circuito. Este modelo de artista se convierte en el trabajador contemporáneo ideal para el neoliberalismo que organiza todo: flexible, entusiasta, independiente, disponible, autónomo. Las proyecciones de las redes sociales operan como una herramienta clave para sostener esa figura de artista empresario triunfante y auto-inflado.

¿Qué ocurre si las mismas plataformas vampíricas y militarizadas que aprendimos a usar para la autopromoción se convierten en espacios para exponer la vulnerabilidad financiera? ¿Ese desplazamiento permitiría desarmar la narrativa del éxito individual y volver visible la condición de auto-explotación y las discrepancias laborales compartidas en el campo artístico? Como propone Halberstam: «[…] fracasar, perder, olvidar, desarmar, deshacerse de lo que se es, no saber, pueden ofrecer formas de estar en el mundo más creativas y más cooperativas». Visibilizar una urgencia económica, una dificultad en relación a nuestras finanzas o condiciones laborales, activa la empatía colectiva, interrumpe lógicas dominantes de poder y disciplina (la tiranía del éxito), y nos abre otras formas de sostén.

Francis Stark, Goobye Impostor Syndrome, Hello Delusions of Grandeur, 2023. Acrílico y yeso sobre lienzo; 198 x 157.5 cm.

Francis Stark, Goobye Impostor Syndrome, Hello Delusions of Grandeur, 2023. Acrílico y yeso sobre lienzo; 198 x 157.5 cm.

El misterio sobre cómo se ganan la vida los artistas (y cómo se sobrevive en las capitales) se mantiene en la bruma, en gran parte gracias al silencio de una clase privilegiada (de la cual muchos de mis colegas artistas pertenecen y viven con MSI3 o como RFS4), poco dada a la autocrítica y la autorreflexión. Esa (des)identificación de clase en constante fuga y evasión, sumada al nepotismo silencioso de los vínculos sociales (coleccionista–galería–artista), aumenta la abstracción financiera de la que se alimenta el mercado. Sería más potente, y más constructivo, incluso desde necesidades económicas distintas, pronunciarnos como una clase aspiracionista atravesada por contradicciones. Porque lo somos: dependemos de un sistema financiado, gran parte por dinero sucio del cual participamos y al que contribuimos ciegamente. Bienales, museos, colecciones privadas, ferias, premios, instituciones educativas: basta rascar un poco para ver cómo muchos de los patrocinios que nos sostienen también apoyan políticas tecnofascistas y violentas (de maneras más o menos evidentes), como el genocidio en Palestina, por ejemplo.

En este terreno quebradizo, la “profesionalización” del arte aparece como una grieta más. Portafolios, residencias, becas, maestrías en el extranjero, premios, producción cada vez más grande y espectacular, todo orientado a construir una carrera individual triunfante dentro de una lógica piramidal donde más escala (un estudio más grande y más asistentes trabajando para mí), equivale a más validación.

El misterio sobre cómo se ganan la vida los artistas (y cómo se sobrevive en las capitales) se mantiene en la bruma, en gran parte gracias al silencio de una clase privilegiada poco dada a la autocrítica y la autorreflexión.

Si el mercado regula nuestras condiciones de forma arbitraria, ¿cómo trazar valores y principios comunes? ¿Cómo producir empatía hacia lo colectivo si seguimos alimentando este mito del artista individual? Frente a lógicas tan intangibles e impredecibles, una posible respuesta es aprender a articular mejor nuestras necesidades desde una conciencia de clase (y acá no nos confundamos con las políticas de identidad importadas del norte), y compartiendo de manera concreta nuestras finanzas y las incógnitas borrosas alrededor de esos números: a cuánto vendemos obra, cuánto gastamos, cuánto cobramos por un taller, una exposición, un texto, si podemos pagar renta, seguro médico, y si dedicarnos a ser artistas de tiempo completo es algo sostenible y solventable. Verónica Gago y Lucía Cavallero proponen «poner cuerpo, territorio y narrativa a la abstracción financiera»,5 sacar del clóset la deuda; en continuidad con eso, propongo sacar del clóset nuestras finanzas de artistas y trabajadores del arte y poner sobre la mesa los valores reales de nuestra vida y nuestro trabajo.

Imagen cortesía de la autora

Imagen cortesía de la autora

En Diario del dinero, la cantautora y escritora argentina Rosario Bléfari, narra cómo la incertidumbre económica y la administración del dinero marcan el pulso de su vida cotidiana. Vida, obra y dinero aparecen como un mismo territorio de fricción. «Gastar es una oportunidad de contar», escribe, convirtiendo la cifras en relatos y anécdotas. Algo similar ocurre en la pieza CV laboral (2009) de la artista argentina Ana Gallardo, donde enumera una lista escuchada por audio, todos los trabajos realizados para sostener su vida. Estos gestos políticos y simples, colaboran para desmontar la ficción del artista autónomo, estable y exitoso y exponen el detrás de escena, la fragilidad estructural que nos constituye.

Digerir la actualidad, su velocidad, su automatismo, sus violencias, su absurdidad y tratar de iluminar los hilos que se mueven en las sombras, es algo consensualmente imposible. Pero creo que la práctica artística (al menos me gusta pensar que la mía y la de muchxs), es una insistencia terca de captar y traducir algo en estos tiempos tan inciertos y hostiles. Y acá rozo con la autoayuda (que abunda en el espíritu de este fin y principio de año convulsivos): Dicen que cuanto más detalles damos en las intenciones lanzadas al universo, más chances hay de que se cumplan. Entonces intentemos pronunciarnos desde lo simple, lo conocido, lo cotidiano; demos todos los detalles de lo que ya no queremos que se repita, nombremos cifras, desgastes, esperas y negligencias. Voces al unísono que se amplifican como un faro, enfrentando a un sistema que se alimenta de nuestra opacidad y de nuestra fractura.

Notas

-

Rosario Blefari, Diarios del Dinero (Buenos Aires: Editorial Mansalva, 2020)

-

Pierre-Michel Menger, Portrait de l’artiste en travailleur: Métamorphoses du capitalisme (Paris: Seuil, colección La République des idées, 2002), p. 96

-

Mysterious Source of Income (Fuente misteriosa de ingresos)

-

Rent Free Spirits (Espiritu de Renta Libre)

-

Verónica Gago y Luci Cavallero, Una lectura feminista de la deuda (Buenos Aires, Tinta Limón, 2019)