Les clubs de jazz parisiens

Évidemment la musique a ses quartiers dans les clubs de jazz et les artistes noirs sont photographiés par leurs contemporains dans le Paris d’après-guerre. Le photographe et réalisateur américain Gordon Parks (1912-2006), dont on voit dans l’exposition la photographie de jam session rue du Vieux-Colombier, retranscrit bien l’ambiance qui règne dans ces clubs de la rive gauche. Le jazz et le freejazz influencent les artistes visuels, qui dans leurs représentations saisissent la force politique de la lutte pour l’émancipation. Diffusé dans l’exposition, le film Harlem-sur Seine met à l’honneur l’un de ces lieux de musique où se produit le chanteur africain-américain John Littleton. Il mentionne d’autres lieux de rencontre: le Blue Note, la Cigale, le Harry’s Bar, Chez Haynes, disséminés dans les arrondissements parisiens. Certains peintres les représentent également dans leurs œuvres, comme Herbert Gentry (1919-2003) avec son tableau Chez Honey, du nom d’une cave ouverte en 1948 où se réunissait une foule de fêtards.

Galeries et musées (Louvre et Musée de l’Homme)

Fondée par le peintre Haywood Bill Rivers (1922-2002), la Galerie Huit, située au 8 rue Saint-Julien-le-Pauvre (5e) , devient un point de rendez-vous des artistes américains expatriés qui s’imprègnent de l’art informel français. Les toiles de ce peintre (dont une est exposée dans « Paris Noir ») s’inspirent des quilts confectionnait enfant en Caroline du Nord. Dans les années 1980, un tissu de galeries ouvertes à tous les continents se déploie dans Paris. Dans le 4e arrondissement, Laurence Choko ouvre la galerie Intemporel où elle expose des artistes haïtiens. En 1988, Frédéric Roulette, la Galerie Horloge, dans le quartier de Beaubourg dans laquelle il décloisonne les disciplines. Rappelant l’esprit universel de la création artistique, Raphaël Doueb ouvre en 1992 la galerie Le monde de l’Art dans le 10e, laquelle organise de très nombreuses expositions au début des années 1990.

Le Sud-africain Ernest Mancoba est un habitué du Louvre. Arrivé à Paris en 1938, il étudie les objets africains s’en inspire pour des œuvres reproduisant le motif du masque.

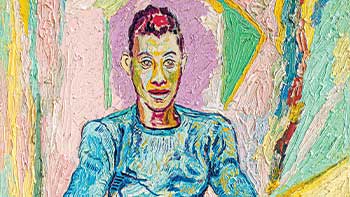

En dehors des galeries, les musées sont des espaces privilégiés où les jeunes artistes viennent se nourrir. Le peintre figuratif américain Bob Thomson, dont un des tableaux est visible dans l’exposition, explique que c’est en voyant une toile de Poussin, les Pastorales, qu’il a eu l’idée de s’en inspirer pour Le Triomphe de Bachus, réalisé en 1964. Découvrant la peinture classique ou le fauvisme, les artistes africains développent un regard subjectif et critique qui nourrit leurs créations. Le Sud-africain Ernest Mancoba est un habitué du Louvre. Arrivé à Paris en 1938, il étudie les objets africains s’en inspire pour des œuvres reproduisant le motif du masque. Dans l’exposition, on découvre son tableau Peinture 1965, lequel s’inspire du masque kota du Gabon qu’il déconstruit en variations colorées. Dans les années 1950-1960, le Musée de l’Homme est aussi une destination pour nombre d’afro-modernistes parmi lesquels le peintre d’origine éthiopienne Skunder Boghossian qui vivait à Paris dans cette décennie mais aussi Beauford Delaney.

Pour autant, comme le souligne le guide Kévi Donat, il faut se garder d’une vision trop schématique du rôle qu’ont joué à l’époque ce genre d’institutions. « Le Musée de l’Homme à partir de l’après-guerre ouvre ses portes aux artistes noirs, comme il l’a fait pour les Résistants durant la guerre, confirme-t-il, mais en même temps, il expose le moulage et le corps empaillé de Sarah Baartman dite la « Vénus hottentote » comme une attraction jusqu’en 1974, avant d’être rendu à l’Afrique du Sud en 2002 ». Si les institutions jouent leur rôle d’ouverture à toutes les formes d’art, elles portent aussi les clichés de leur époque.