Le Japon pourra-t-il passer entre les gouttes ? L’archipel n’a pas, pour le moment, échappé à la vague de droits de douane de Donald Trump. Depuis début avril, il est visé, comme de nombreux autres pays, par des taxes douanières américaines de 10 %, mais aussi par des surtaxes de 25 % sur l’automobile et l’acier. Il est aussi menacé d’une surtaxe « réciproque » de 24 %, suspendue jusqu’à début juillet.

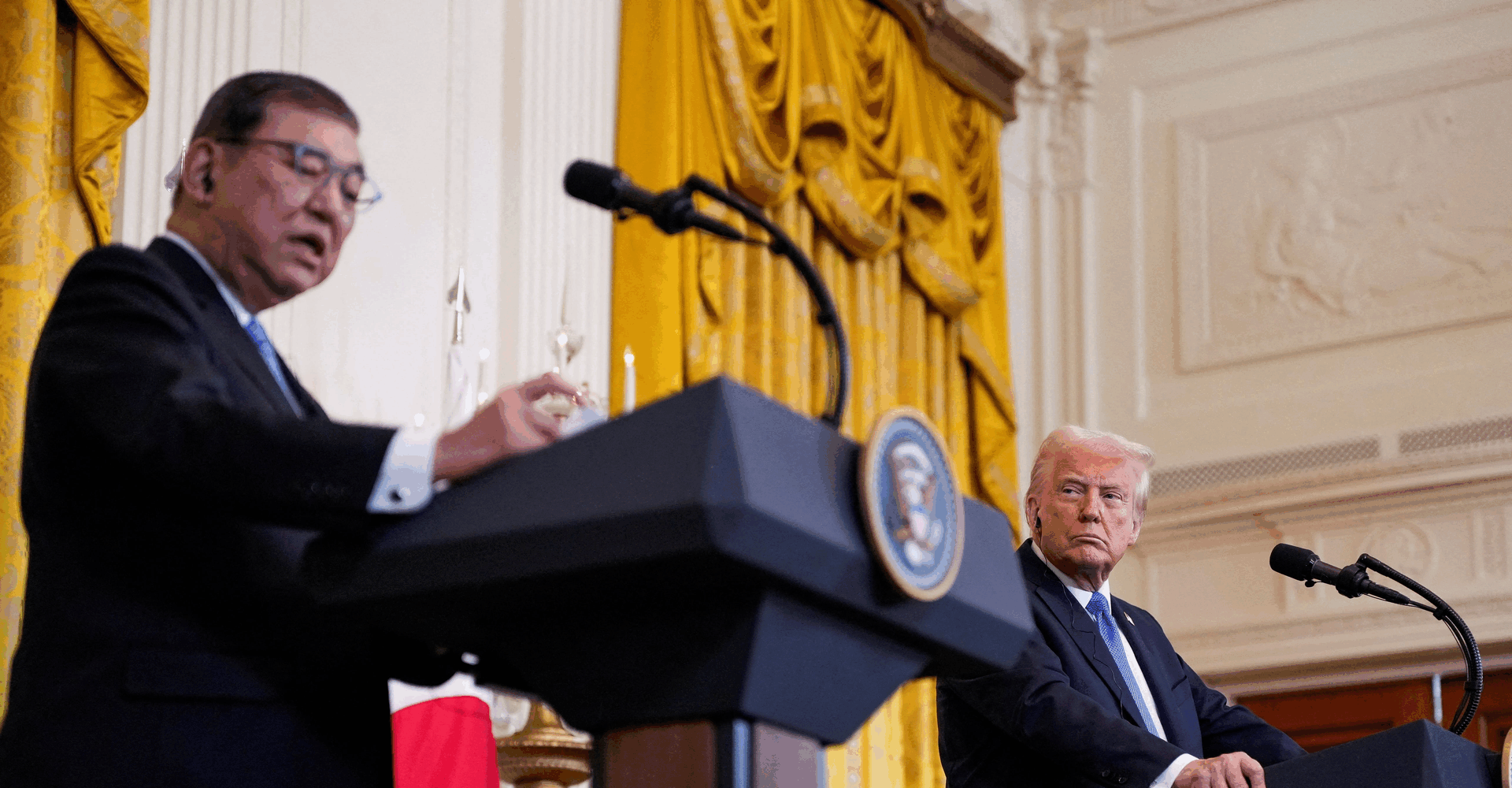

Dans ce contexte, de nouvelles discussions doivent avoir lieu ce vendredi, entre les deux pays, pour tenter de parvenir à un accord. Le négociateur japonais en charge du dossier, le ministre de la Revitalisation économique, Ryosei Akazawa, se rend aujourd’hui à Washington pour une troisième série de pourparlers. « Nous devons parvenir à un accord, cela doit être gagnant-gagnant. Nous écouterons donc attentivement les différentes propositions et idées du côté américain, et nous chercherons des terrains d’entente », a-t-il déclaré avant sa visite.

« Il n’y a aucun changement de nos demandes de suppression des droits de douane », a précisé un peu plus tôt, de son côté, le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba, après un appel téléphonique avec le président américain.

Les conséquences économiques pour le Japon pourraient être problématiques si les droits de douane devenaient définitifs. Rien que dans le domaine automobile, le secteur représente 28 % des exportations japonaises vers les États-Unis et emploi plus de 5 millions de personnes. Le pays est également le deuxième producteur et exportateur d’acier au monde, avec une large part (2 milliards de dollars en 2024) vendus aux États-Unis. Néanmoins, Tokyo n’a pas dit son dernier mot et dispose aussi de moyens de pression pour négocier.

Un des premiers investisseurs aux États-Unis

Le Japon est notamment l’un des plus gros investisseurs étrangers aux États-Unis. En 2023, il était même le premier, avec plus de 783 milliards de dollars. Une manne financière importante pour le territoire américain, en particulier dans le secteur manufacturier. Encore cette année, le Premier ministre japonais a promis de nouveaux investissements d’un montant de 1 000 milliards de dollars. Dans son appel téléphonique avec Donald Trump, il l’a bien précisé : « Comme je l’ai déjà dit, il ne s’agit pas seulement des droits de douane, mais aussi d’investissement. Il n’y aura aucun changement non plus de notre position, selon laquelle le Japon et les États-Unis coopéreront pour générer des emplois aux États-Unis. »

Du côté de l’automobile, principal secteur responsable du déficit commercial des États-Unis avec le Japon, Shigeru Ishiba a aussi annoncé la future implantation de nouvelles usines sur le territoire américain. Les constructeurs japonais ont déjà des sites de productions sur place, comme Honda ou encore Toyota. Ce dernier possède d’ailleurs une dizaine d’usines employant au total 49 000 personnes.

Toujours pour faire un pas vers Washington, le Japon s’est aussi engagé à acheter davantage de gaz naturel liquéfié (GNL) aux Américains. Un gazoduc reliant les deux pays via l’Alaska serait également envisagé.

Une grosse partie de la dette américaine est détenue… par le Japon

Un des leviers de négociations les plus importants pour Tokyo concerne la dette américaine. Le Japon est le pays qui détient le plus de bons du Trésor américains : 1 130 milliards de dollars (en mars). Ce qui représente un peu plus de 3 % du total de la dette.

Or, si le Japon se met à vendre massivement ses bons du Trésor américains, cela entraînerait notamment une hausse des taux d’intérêt des obligations américaines. Résultat, les Américains paieraient plus cher pour financer leur dette. Le ministre des Finances du Japon, Katsunobu Kato, avait évoqué l’idée lors d’une interview télévisée début mai. « C’est une carte que nous avons, l’utiliser ou non est une autre décision », avait-il déclaré. Deux jours plus tard, il affirmait que le Japon rejetait cette option.

Car une telle manœuvre pourrait aussi avoir des conséquences négatives pour le Japon. Outre les conséquences diplomatiques, le pays perdrait de l’argent en vendant massivement les titres du Trésor américain, puisque leurs prix baisseraient mécaniquement. Il devrait également trouver des placements alternatifs, qui n’auraient sans doute pas le même rendement ou seraient plus risqués.

Un partenaire clé dans la région

Pour tenter de parvenir à un accord, le Japon peut enfin jouer la carte de ses relations privilégiées avec Washington. D’après un article de Brookings Institution, un think tank américain, « le Japon est désormais largement considéré comme le partenaire le plus important de l’Amérique en Asie ». « Le Japon est l’allié »parfait » des États-Unis, car le plus loyal. C’est lié à l’histoire : après l’avoir vaincu durant la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont largement aidé le Japon à renaître économiquement », analysait pour La Tribune, en février, Françoise Nicolas, économiste à l’Institut français des relations internationales (Ifri).

En mars, Pete Hegseth, le secrétaire américain à la Défense, avait même qualifié leurs relations de « pierre angulaire de la sécurité dans la région indopacifique ». L’État insulaire occupe une position géographique de choix, proche à la fois de la Chine, la Russie, la péninsule coréenne, mais aussi du détroit de Taïwan. Il est également un allié de taille dans la volonté de contrecarrer l’influence grandissante de la Chine dans la région.

Enfin, le Japon accueille près de 54 000 militaires américains. « L’archipel consacre d’ailleurs la somme annuelle de 1,4 milliard de dollars au titre du host nation support, c’est-à-dire de l’accueil des militaires américains et de l’entretien des bases », précise dans une note l’Institut de relations internationales et stratégiques (Iris).