Il s’agirait de la première « désextinction du monde ». Ce lundi 7 avril, la société de biotechnologie américaine Colossal Biosciences a fait une annonce choc : ses scientifiques auraient réussi à donner naissance à trois louveteaux grâce à une manipulation génétique.

Des « canis dirus », des loups géants, disparus depuis plus de 10 000 ans dont on a pu apercevoir des reproductions en images de synthèse dans la série « Game of Thrones », les « dire wolfs » – c’est sans surprise, donc, que la femelle du groupe porte le nom de « Khaleesi ». Les deux mâles ont, eux, été nommés Remus et Romulus.

SOUND ON. You’re hearing the first howl of a dire wolf in over 10,000 years. Meet Romulus and Remus—the world’s first de-extinct animals, born on October 1, 2024.

The dire wolf has been extinct for over 10,000 years. These two wolves were brought back from extinction using… pic.twitter.com/wY4rdOVFRH

— Colossal Biosciences® (@colossal) April 7, 2025

Pour ce faire, l’entreprise basée à Dallas, au Texas, a utilisé l’ADN de fossiles datant de 11 500 et 72 000 ans. Les réactions des internautes face à cette découverte vont de l’enthousiasme à la circonspection. Mais les scientifiques, eux, ne s’arrêtent pas là.

Le mammouth laineux

Ceux de Colossal Biosciences ont d’ailleurs plein d’autres projets. Parmi lesquels celui de ressusciter le mammouth laineux, qui partage 96% de ses gènes avec l’actuel éléphant d’Asie. Ainsi, depuis 2014, le laboratoire texan souhaite effectuer des opérations scientifiques complexes, comme séquencer les échantillons d’ADN des éléphants d’Asie, pour recréer cette espèce de l’époque glaciaire. Les derniers spécimens se sont éteints près de la Sibérie il y a 4 000 ans, avec le bouleversement climatique, la chasse humaine et la diminution de leur diversité génétique, rapporte Live Science.

Le génome des mammouths laineux et leurs carcasses préservées dans l’Arctique sont sources d’espoir pour les chercheurs. En mars 2025, Colossal Biosciences annonçait avoir déjà obtenu des « souris laineuses« . Elles reproduisent la texture, la longueur, la densité et la couleur des poils que ces scientifiques recherchent chez le mammouth. Le tout, grâce à des fragments de peau, d’os et de poils de mammouth conservés depuis des millénaires.

En attendant de pouvoir faire renaître le mammouth, Colossal Biosciences a déjà répliqué des « souris laineuses » (image d’illustration : Getty images)

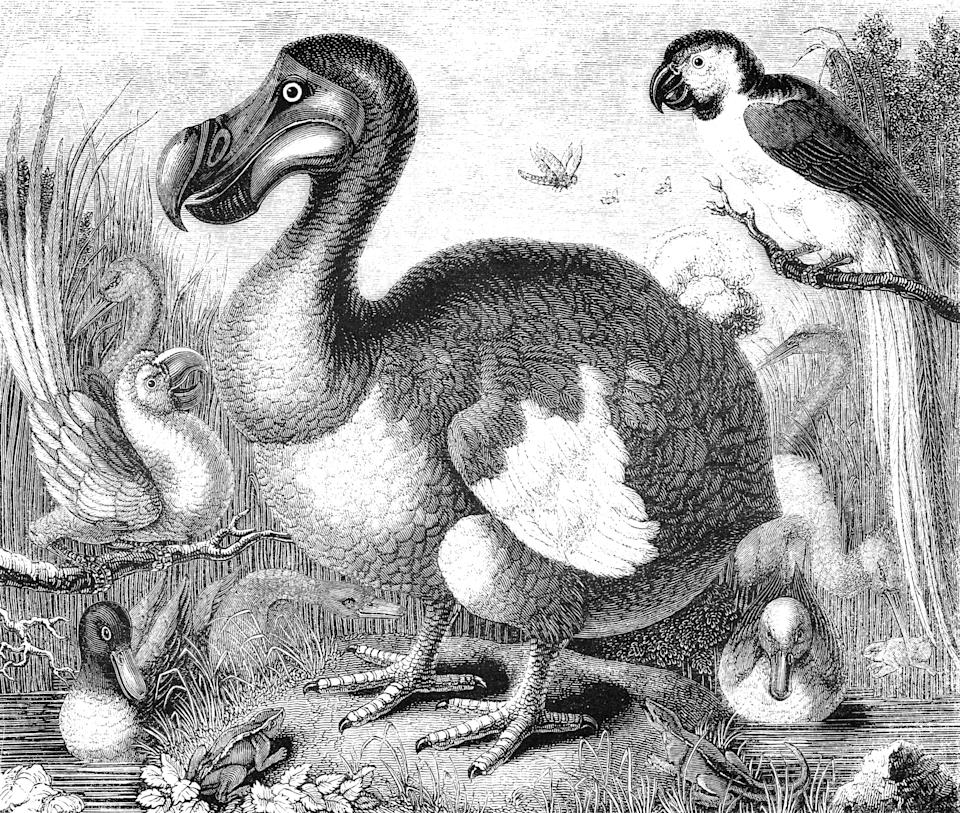

Le dodo

Parmi les autres projets de Colossal Biosciences (toujours eux), on compte le dodo. Aussi appelé le Dronte de Maurice, puisqu’il vivait sur l’île du même nom il y a quatre siècles, cet oiseau bleu-gris au bec crochu était réputé pour être plutôt lent, incapable de voler et pas bien effrayé par l’homme. Il se nourrissait de graines et de fruits et aurait disparu avant 1700. La cause ? Elle serait avant tout humaine, le dodo ayant à la fois été chassé et son environnement progressivement détruit.

Des fossiles et des fragments de tête et de pattes sont détenus aux musées d’Oxford, Londres, Copenhague et Prague. Beth Shapiro, une biologiste américaine, spécialiste de l’ADN ancien (et employée de Colossal Biosciences, forcément) affirmait en 2022 avoir reconstitué le génome du dodo grâce aux fossiles danois. Pour arriver à le reproduire, elle devrait se servir de son plus proche parent vivant, le pigeon de Nicobar. Mais le puzzle est encore long à reconstruire.

Le dodo, cet oiseau de l’île Maurice qui ne volait pas, fait partie des espèces que les chercheurs souhaitent ressusciter (image d’illustration : Getty images)

Le loup de Tasmanie (ou thylacine)

Loin de ressembler à celui des Looney Toons, le vrai loup de Tasmanie (ou thylacine) est un marsupial tigré, de la taille d’un loup et dont l’espèce est considérée comme éteinte depuis 1936. Vivant il y a 3 000 ans en Tasmanie, une région du sud-est de l’Australie, il a vu son habitat se réduire progressivement avec sa chasse intensive et l’introduction du dingo (une espèce de chien) dans son habitat naturel.

Or en 2024, une tête de loup de Tasmanie est retrouvée dans le placard d’un musée de Melbourne, en Australie. « C’était littéralement une tête dans un seau d’éthanol au fond d’un placard (…) et qui était là depuis environ 110 ans », a confié au Guardian le directeur du laboratoire de recherche de l’Université de Melbourne. Aussitôt, les scientifiques se sont intéressés à sa résurrection, Colossal Biosciences en tête. Ils ont pour espoir de lui redonner vie, toujours grâce au séquençage de l’ADN, mais aussi grâce au prélèvement de cellules souches d’une souris australienne voisine, le dunnart à queue grasse.

En 2024, une tête de loup de Tasmanie a été retrouvée dans le placard d’un musée australien (image d’illustration : Getty images)

Le quagga

Disparue à la fin du 19ème siècle, cette sous-espèce du zèbre des plaines vivait en Afrique du Sud. Le quagga présentait moins de rayures sur l’arrière-train que les autres zèbres, mais sa fourrure particulière a fait de lui une cible de prédilection pour les chasseurs. À force de persécution, il disparaît à l’état sauvage et le dernier quagga meurt en captivité en 1883.

Il reste aujourd’hui sept squelettes de quagga. Mais cette fois-ci, pas de génie génétique. Depuis 1987, le projet Quagga, en Afrique du Sud, souhaite ramener ce zèbre à la vie en sélectionnant d’autres zèbres ayant moins de rayures, c’est-à-dire une robe proche de l’espèce disparue.

Le zèbre quagga (ici illustré en 1838) a finit par disparaît d’Afrique du Sud, victime de la chasse (image d’illustration : Getty images)

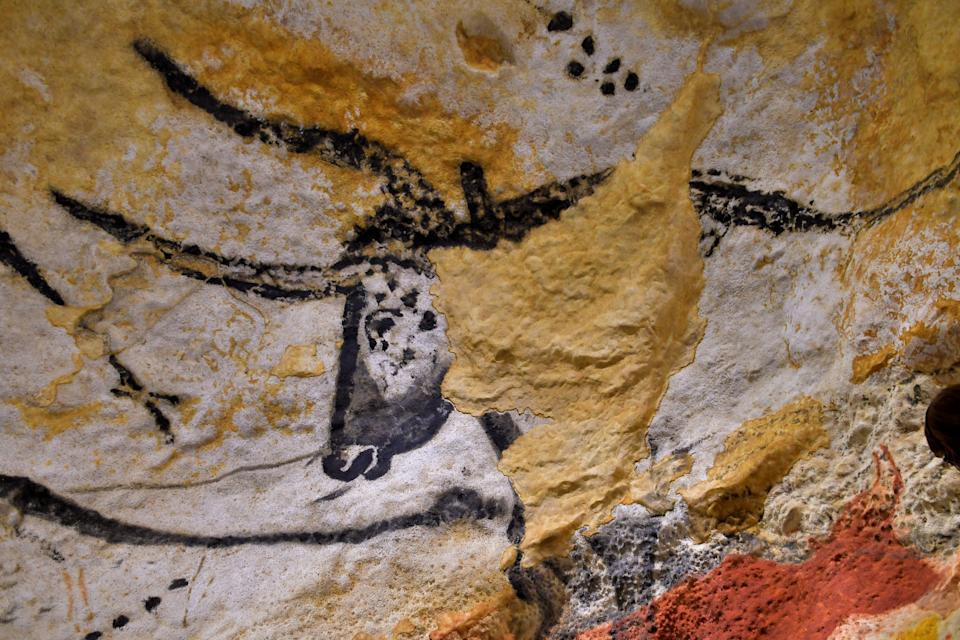

Les aurochs

Ce projet-là est né en Allemagne dans les années 1930. Le but : faire revivre un « super-taureau » apparu il y a 2 millions d’années, l’auroch, et dont la descendance sauvage est désormais éteinte. Menacé par la chasse, les croisements et la domestication, il a définitivement disparu en Pologne en 1627.

Les premiers à avoir tenter de le ressusciter étaient les frères Heck, proches des idéologies nazies. En croisant plusieurs races de bœufs primitifs lui ressemblant, les deux Allemands cherchaient avant tout à créer un animal imposant et agressif, sans vraiment rechercher la reproduction anatomique des aurochs avec minutie, raconte Sud-Ouest. Les bœufs Heck qu’ils ont ainsi créés existent toujours, notamment aux Pays-Bas, sans être considérés comme de vraies reproductions.

D’autres projets européens sont encore en cours, comme le projet Uruz, lancé en 2013 par la Long Now Foundation et la National Geographic Socitey, qui souhaite faire revivre l’auroch primitif.

Malgré des reproductions « voisines » en Allemagne, le vrai Auroch préhistorique, dessiné ici à Lascaux, n’a jamais revu le jour (image d’illustration : Getty images)

Les pigeons voyageurs

Il porte le doux nom de tourte voyageuse ou de pigeon migrateur. Autrefois très répandu en Amérique du Nord, il représentait jusqu’à 40% des oiseaux du continent, selon la Smithsonian Institution. Mais il est touché par les mêmes drames que les autres espèces disparues : chasse intensive (pour sa viande) et réduction de son habitat. Le dernier pigeon migrateur connu, une femelle nommée Martha, meurt en 1914.

Son ADN a depuis été séquencé par les scientifiques. En 2022, l’ONG Revive & Restore a lancé un programme pour introduire des fragments d’ADN de tourte voyageuse dans le génome d’autres pigeons existants, afin de donner naissance à des oiseaux similaires à l’espèce disparue. Leur première génération pourrait naître en 2025.

Les scientifiques ont déjà ressuscité partiellement au moins deux espèces d’animaux disparues. Selon Live Science, une sous-espèce de bouquetin des Pyrénées, le bucardo, a été clonée en 2003, mais le nouveau-né est décédé peu de temps après. Même constat en 2013, quand des embryons de grenouille à incubation gastrique, un animal aquatique originaire d’Australie, disparu dans les années 1980, ont été créés sans parvenir à dépasser le stade du têtard.