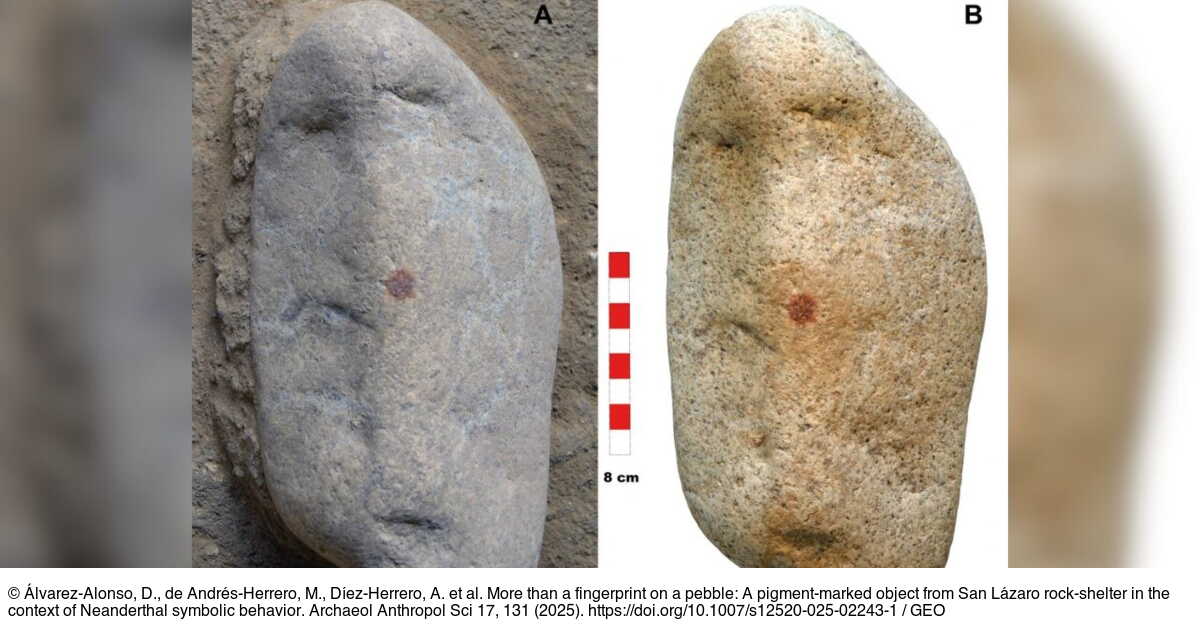

Il y a environ 43 000 ans, ans ce qui est aujourd’hui le centre de l’Espagne, un homme de Néandertal (Homo neanderthalensis) est tombé sur un galet de granit d’un peu plus de 20 centimètres de long. Quelque chose dans la structure de cette pierre – peut-être, sa ressemblance avec un visage allongé – l’aurait incité à la ramasser, à l’examiner, puis à tremper un doigt dans un pigment rouge pour y apposer une marque, exactement là où il y voyait le nez.

Ce geste, décortiqué dans la revue Archaeological and Anthropological Sciences ce 24 mai 2025, pourrait constituer l’empreinte digitale humaine complète la plus ancienne connue au monde… et le plus ancien exemple d’art portatif en Europe.

📰 Researchers find what is thought to be the oldest complete example of a human fingerprint, made in Spain 43,000 years ago by a Neanderthal using red ochre pigment.

Is it also an ancient example of portable art?#ArchaeologyNews via @guardianhttps://t.co/m7oegvVCV2

— 🅰ntiquity Journal (@AntiquityJ) May 28, 2025

Une pierre pas comme les autres

Cette fameuse pierre a été découverte en juillet 2022, lors de fouilles dans l’abri-sous-roche de San Lázaro, à la périphérie de Ségovie (Castille-et-León, nord-ouest de l’Espagne). Dès le départ, les archéologues espagnols ont noté qu’elle ne ressemblait à aucun outil connu.

« La pierre avait une forme étrange et un point d’ocre rouge, ce qui a vraiment attiré notre attention, se souvient David Álvarez Alonso, archéologue à l’université Complutense de Madrid, interrogé par The Guardian. On pensait tous la même chose, on se regardait à cause de sa forme : ‘Ça ressemble à un visage’. » Trois cavités naturelles sur une de ses faces évoquent des yeux et une bouche et le point d’ocre au centre, le nez.

« Nous avons ensuite contacté la police scientifique pour déterminer si nous avions raison de penser que le point avait été appliqué avec un bout de doigt, poursuit le spécialiste. Ils ont confirmé que c’était le cas. » Les analyses multispectrales ont en effet montré qu’il s’agissait d’une empreinte digitale, probablement celle d’un homme adulte. L’ocre utilisé, composé d’oxydes de fer et de minéraux argileux, n’était présent ni dans la grotte, ni aux abords. La pierre, elle aussi, a dû être transportée depuis le lit de la rivière, situé plusieurs mètres plus bas.

Les auteurs de l’étude rejettent ainsi l’hypothèse d’un usage accidentel ou utilitaire. « Il ne pouvait pas s’agir d’une coïncidence que le point se trouve là – et il n’y a aucun marquage qui indique une autre utilisation », insiste l’archéologue. Pourquoi donc cet effort pour ramener la pierre dans la grotte, la marquer d’ocre et ne pas l’utiliser ? La réponse réside peut-être dans l’intention symbolique. Les chercheurs avancent l’hypothèse d’un phénomène de paréidolie, cette tendance cognitive à voir des visages dans des objets.

Néandertal, artiste oublié ?

Cette découverte alimente ainsi un débat brûlant : les Néandertaliens étaient-ils artistes ? « Le fait que le galet ait été choisi pour son apparence puis marqué à l’ocre montre qu’il existait un esprit humain capable de symboliser, d’imaginer, d’idéaliser et de projeter ses pensées sur un objet », écrivent-ils dans leur article.

Une conclusion renforcée par une réflexion plus large : « Trois processus cognitifs fondamentaux sont impliqués dans la création artistique : la conception mentale d’une image, la communication délibérée et l’attribution de signification. Ce galet pourrait donc représenter l’une des plus anciennes abstractions connues d’un visage humain dans les archives préhistoriques, selon la théorie de la paréidolie du visage ».

Pour David Álvarez Alonso, cette pierre doit faire réfléchir. « Pourquoi un Néandertalien l’aurait-il vu différemment de la manière dont nous le voyons aujourd’hui ? Ils étaient humains eux aussi. » Il regrette un préjugé persistant sur cette espèce. Il est vrai que si un galet portant un point rouge avait été façonné il y a 5 000 ans par Homo sapiens, personne n’hésiterait à l’appeler une œuvre d’art portative. Mais l’attribution de comportements symboliques à Néandertal fait depuis longtemps grincer des dents dans la communauté scientifique. Trop « rustique », notre cousin éteint était censé ignorer les abstractions.

Ces dernières années, les trouvailles se sont pourtant multipliées : des coquillages peints à l’ocre à Cueva de los Aviones (Espagne) aux gravures abstraites de la grotte de Gorham (Gibraltar), en passant par les griffes d’aigle transformées en parures à Krapina (Croatie) et l’os gravé de la Grotte de la Licorne (Allemagne)… et désormais, un galet aux allures de totem.

Tous ces objets portent la trace de gestes intentionnels, répétitifs, dénués de fonction pratique, suggérant une forme d’expression codée – peut-être rituelle, identitaire, ou simplement humaine. Assez, en tout cas, pour inviter à repenser les frontières de l’art préhistorique.