Le parcours de la proposition de loi (PPL) est bien moins rapide que le phénomène qu’elle souhaite encadrer. À partir du lundi 2 juin 2025, les sénateurs examinent un texte visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile. C’est le coût de la « fast fashion » (mode éphémère) qui est visé. Il a déjà été adopté fin janvier 2024 par les députés avant de partir au Sénat au mois de mars 2024. Mais la dissolution a coupé son élan.

Information, pénalités et interdiction de publicité

Cette PPL est soutenue par le gouvernement qui a décidé de l’inscrire sur son temps législatif au Sénat. « C’est un signal fort », insiste le cabinet de la ministre du Développement durable, Agnès Pannier-Runacher, qui a déposé plusieurs amendements. Il s’agit de lutter contre un triple fléau : l’incitation à la surconsommation, le désastre écologique engendré et la menace sur les entreprises françaises et européennes.

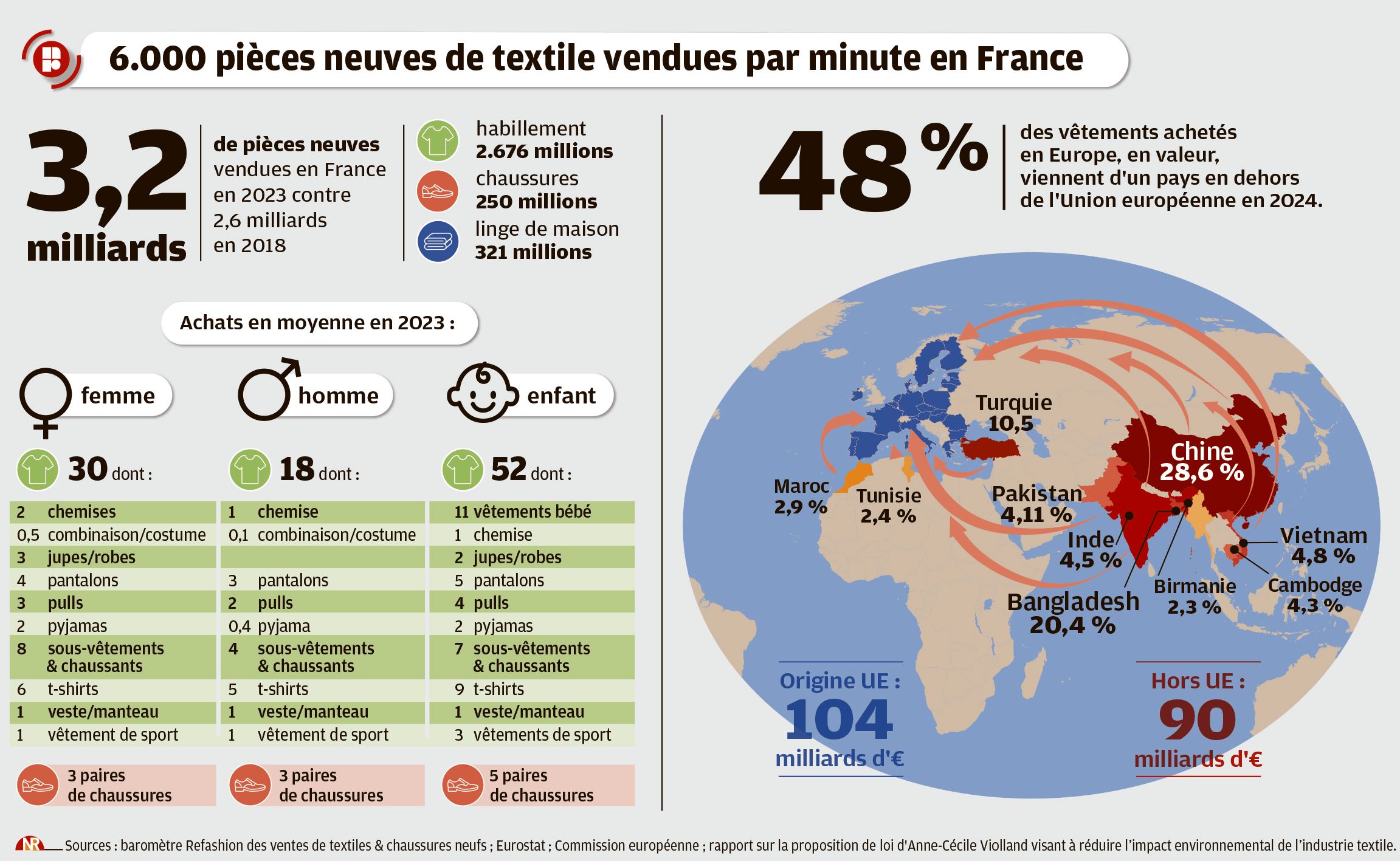

L’Assemblée nationale avait décidé d’introduire dans le code de l’environnement une définition de cette pratique commerciale, telle que la définit déjà l’Union européenne. La loi s’appuyait sur trois axes : mieux informer les consommateurs (article 1), principe de primes/pénalités selon des critères d’impact environnemental (article 2) et interdiction de publicité pour les entreprises, enseignes ou marques (article 3) qui ont recours à ce genre de pratiques commerciales. La députée Horizons, Anne-Cécile Violland rappelait que, chaque année, 3,3 milliards de vêtements neufs sont vendus en France, soit plus de 48 par habitant.

Très clairement – et le gouvernement ne s’en cache pas – c’est l’ultra mode éphémère et ses têtes de pont chinoises Shein, surtout, et Temu qui sont dans le collimateur. « On a deux géants chinois qui ont investi plusieurs dizaines de millions d’euros en publicité sur notre territoire. Résultat, vous le connaissez, c’est le chiffre rappelé par le PDG de La Poste, 22 % des colis viennent de ces deux plateformes, contre moins de 5 % il y a cinq ans », précise le cabinet d’Agnès Pannier-Runacher.

L’équivalent d’une tour Eiffel chaque jour

Dans son rapport à destination des sénateurs, la sénatrice Sylvie Valente Le Hir disait aussi que chaque année en France, ce sont 600.000 tonnes de vêtements qui sont jetées, soit 35 vêtements par seconde. L’équivalent d’une tour Eiffel chaque jour. Incinérés ou exportés vers l’Afrique ou l’Amérique latine, beaucoup finissent dans des décharges à ciel ouvert, polluant de microplastiques les eaux et les sols. Le renouvellement quasi permanent des collections et les promotions constantes de ces produits à très bas coût essentiellement confectionnés en Asie ont un coût environnemental.

Avec l’appui des grandes plateformes chinoises, le monde de la mode éphémère s’est emballé.

© infographie NR

L’équivalent du chiffre d’affaires de 22.000 commerces

Ces géants mettent à mal un secteur déjà en difficulté. « On cumule plus de 5 milliards d’euros de ventes en France, ce qui est l’équivalent du chiffre d’affaires de 22.000 commerces de proximité », reprend le cabinet de la ministre. Elles cassent le cycle de l’économie circulaire tant ces vêtements à bas prix et de mauvaise qualité sont difficiles à revaloriser et même impossibles à revendre en seconde main. Sans oublier les conditions de travail, majoritairement de femmes, dans les industries qui les produisent.

Mais des ONG et des associations dénoncent une baisse de l’ambition. Sur LinkedIn, Julia Faure, cofondatrice de Loom, une marque de vêtements doublée d’une volonté d’information sur les coulisses de la mode, défend que ce texte modifié en commission au Sénat ne ciblerait que des plateformes comme Shein ou Temu mais épargnerait d’autres poids lourds mondiaux comme Primark, Zara ou H&M.

Nous avons bloqué l’affichage de ce contenu pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Accepter », vous acceptez le dépôt de cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en vous rendant sur cette page.

Accepter

Une critique que réfute le gouvernement. La cible est certes l’ultra mode éphémère, la plus dévastatrice, mais l’article 2 permet, par exemple, un gradient dans les pénalités « de la mode classique à l’ultra éphémère ». Les modifications apportées sont là pour déjouer les techniques de contournement que pourraient adopter les plateformes.

Julia Faure s’inquiète aussi du calcul des pénalités. Au départ, elles devaient se baser sur un affichage environnemental : l’éco score. Un constat partagé par Flore Berlingen, cofondatrice de l’Observatoire du principe pollueur-payeur. Le gouvernement assume en expliquant avoir choisi des critères plus « objectifs et objectivables y compris lors des contrôles » : la largeur de gamme et l’incitation à la réparation (le rapport entre le coût moyen de réparation et un prix de vente de référence). Ce dernier pouvant être contrôlé par les algorithmes directement sur les plateformes en ligne. L’éco score est un « affichage vertueux » mais le cadre européen ne permet pas de le rendre obligatoire. Il aurait, alors, fallu compter sur le bon vouloir des plateformes.

Flore Berlingen déplore enfin la suppression de l’interdiction de la publicité dans le texte du Sénat pour ne se concentrer que sur les influenceurs. Une mesure que le gouvernement compte, via un amendement, réintroduire. Réponse lundi 2 et mardi 3 dans l’hémicycle avant un vote mardi 10 juin.