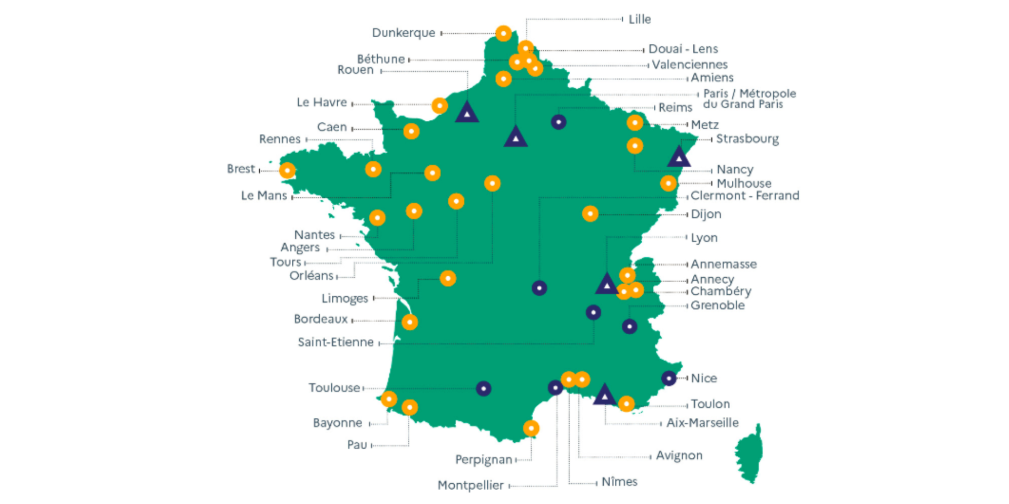

La droite et le Rassemblement national menacent de supprimer les zones à faibles émissions (ZFE), instaurées dans une quarantaine d’agglomérations, lors de l’examen du projet de loi de simplification, ce mardi à l’Assemblée nationale.

La commission spéciale chargée d’étudier le texte a déjà adopté fin mars et contre l’avis du gouvernement, adopté des amendements dans ce sens, déposés par LR et le Rassemblement national, avec des voix issues des groupes macronistes, Horizons, UDR et des indépendants de Liot, et l’abstention de plusieurs députés de gauche.

Au cours de la séance plénière de ce mardi, la ministre présentera une proposition visant à limiter l’obligation des ZFE aux agglomérations ayant dépassé les normes réglementaires de qualité de l’air pendant au moins trois ans sur les cinq dernières années, selon l’amendement.

Cette disposition limiterait actuellement l’application de la mesure aux zones urbaines de Paris et Lyon, d’après les informations du ministère. L’amendement proposé éliminerait l’exigence d’établir ce dispositif dans l’ensemble des agglomérations dépassant 150 000 résidents, accordant ainsi la décision aux représentants locaux. « Nous souhaitons conserver une base légale pour que les collectivités qui souhaitent continuer à en mettre en place puissent le faire simplement », a expliqué le cabinet.

L’amendement envisage d’assouplir le cadre d’application et les exceptions existantes, en permettant que l’étude préalable à l’instauration d’une ZFE puisse autoriser des dérogations fondées sur des critères tels que l’efficacité du réseau de transports en commun ou l’existence de voies de contournement. En parallèle, Agnès Pannier-Runacher a suggéré l’organisation d’un « Roquelaure de la qualité de l’air » courant avril, visant à rassembler les élus des territoires où la qualité de l’air est nettement inférieure aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé, dans le but d’optimiser les dispositifs en place.

Les deux seules contraintes : Paris et Lyon

En proie à une pollution de l’air particulièrement et régulièrement élevée, Paris et Lyon sont les deux seules agglomérations actuellement contraintes par l’État de prendre des mesures d’interdiction de circulation.

Elles s’appliquent aux voitures Crit’Air 3,4 et 5 et non classées, soit les véhicules essence de plus de 20 ans et les véhicules diesel de plus de 15 ans.

Parmi les 3,2 millions de véhicules personnels immatriculés dans ces deux métropoles, approximativement 720 000 étaient assujettis à la nouvelle réglementation au début de l’année 2024, d’après les données du ministère de la Transition écologique. Cette mesure s’applique également aux véhicules des visiteurs et des travailleurs provenant du reste de l’Île-de-France et des autres régions.

Les autorités locales conservent leur autonomie quant à l’instauration et la supervision d’éventuelles dérogations. À titre d’exemple, dans la zone métropolitaine de Paris, une restriction de circulation s’applique aux véhicules personnels, utilitaires et deux-roues classés Crit’Air 3, 4, 5 et non classés. Cette mesure, couvrant 77 municipalités autour de la capitale, est effective du lundi au vendredi, de 8 à 20 heures, à l’exception des jours fériés.

Photo d’illustration (Crédits : Ministère de la Transition écologique)

Photo d’illustration (Crédits : Ministère de la Transition écologique)

La capitale accorde des dérogations à la règle pour certaines catégories de personnes : les détenteurs d’un Pass ZFE 24 heures (limité à 24 jours par an), les travailleurs en horaires atypiques, les personnes se rendant à leur lieu de formation, ainsi que les véhicules utilisés pour des services médicaux.

Dans l’agglomération lyonnaise, la zone à faibles émissions englobe cinq municipalités et impose des restrictions permanentes, s’appliquant jour et nuit, tous les jours de la semaine, y compris aux véhicules stationnés. Cette réglementation diffère de celle de Paris, notamment par la mise en place précoce de contrôles par la métropole de Lyon. Des dérogations existent aussi, notamment pour les « petits roulettes » et les travailleurs en horaires décalés.

Deux villes volontaristes : Grenoble et Montpellier

Outre Paris et Lyon, deux autres grandes métropoles appliquent, de leur propre initiative, une politique similaire : Grenoble et Montpellier.

Dans la première, la zone à faibles émissions couvre trois municipalités et s’applique depuis le 1er janvier 2025 aux véhicules classés Crit’Air 3, 4, 5 ainsi qu’aux véhicules non classés. L’agglomération grenobloise a instauré une phase d’adaptation sans sanctions jusqu’au 30 juin 2025. Néanmoins, certains axes routiers ne sont pas soumis aux restrictions, en particulier les voies rapides traversant la ZFE en direction des massifs montagneux, les rues donnant accès aux établissements hospitaliers, ainsi que les voies desservant les parkings relais et les gares ferroviaires.

À Montpellier, la ZFE couvre 11 communes. Dans ce périmètre, la circulation est interdite aux véhicules particuliers, utilitaires et deux-roues classés Crit’Air 3, 4, 5 et non classés. Des dérogations sont envisageables, notamment pour les véhicules à faible kilométrage annuel ou les détenteurs d’un laissez-passer autorisant un nombre limité de jours de circulation par an. La métropole a récemment décidé de prolonger la période pédagogique et de repousser la verbalisation des véhicules interdits à 2027.

Ailleurs, les véhicules « non classés »

Dans les agglomérations où la pollution atmosphérique est occasionnellement présente, sans toutefois dépasser fréquemment les seuils préconisés par l’Organisation mondiale de la santé, l’État instaure une limitation de circulation minimale, s’appliquant uniquement aux véhicules dépourvus de classification environnementale.

Cette mesure s’applique aux véhicules de tourisme immatriculés antérieurement au 31 décembre 1996, aux véhicules utilitaires enregistrés avant le 30 septembre 1997 et aux poids lourds immatriculés avant le 30 septembre 2001. Les villes du Mans et de Saint-Nazaire, où la qualité de l’air respecte constamment les normes préconisées par l’Organisation Mondiale de la Santé, sont exemptées de ces obligations.

Au moins 325 ZFE en Europe

Le continent européen abrite au moins 325 zones de restriction de la circulation automobile, s’étendant de Milan à Londres, en passant par Varsovie, selon les données du groupe de réflexion Transport & Environment (T&E). Ces zones à faibles émissions (ZFE) incitent généralement les automobilistes à acquérir des véhicules plus récents ou à renoncer à l’utilisation de leur voiture, dans le but de réduire la pollution atmosphérique, conformément aux directives de la Commission européenne. Ces espaces s’inscrivent également dans une nouvelle conception de l’aménagement urbain, favorisant un environnement plus accueillant pour les piétons, les utilisateurs de trottinettes et les cyclistes.

« C’est une mesure de politique publique qui a démontré son intérêt et son efficacité », souligne Jérémie Almosni, directeur du pôle Villes et territoires durables à l’Agence de la transition écologique (Ademe), qui accompagne de nombreuses ZFE.

Mille règles

Ces zones partagent un objectif commun : restreindre graduellement l’accès des véhicules les plus polluants, particulièrement ceux fonctionnant au diesel, dans les centres urbains. Cependant, chaque zone en Europe possède ses propres critères, échéanciers et dispositions dérogatoires.

À Amsterdam, le centre-ville n’autorise pas la circulation des véhicules diesel antérieurs à 2006. La métropole bruxelloise, quant à elle, interdit dans toutes ses communes les véhicules diesel immatriculés avant 2011 et les moteurs essence datant d’avant 1997, sous peine d’une amende de 350 euros.

Londres possède la zone à faibles émissions (ZFE) la plus étendue au monde, englobant l’intégralité de la métropole britannique. Les véhicules les plus polluants sont assujettis à une redevance quotidienne de 12,5 livres sterling (équivalent à 14,80 euros) pour y circuler. Les véhicules électriques jouissent actuellement d’une dispense de cette taxe. La capitale du Royaume-Uni a rapporté une diminution de 44 % des niveaux de dioxyde d’azote (NO2, principalement lié à la circulation routière) depuis l’instauration de sa ZFE en 2019.

Moins polluées

« Un peu partout où elles ont été mises en place, les ZFE ont accompagné l’amélioration de la qualité de l’air », note Clément Drognat-Landré, de la fédération européenne Transport & Environnement. Il est cependant difficile de mesurer précisément leurs effets, parallèles à ceux d’autres phénomènes : limitations de vitesse, prix de l’essence, des transports publics.

Dans les métropoles allemandes de Munich et Berlin, l’interdiction de circulation des véhicules les plus anciens a entraîné une réduction de 15 % des émissions de particules fines (PM10), sans toutefois affecter les niveaux de dioxyde d’azote (NO2). Parallèlement, l’association Airparif constate que l’instauration progressive de la ZFE dans la région du Grand Paris a d’ores et déjà contribué à une diminution des émissions polluantes.

Les impacts de la pollution atmosphérique sont particulièrement prononcés à proximité des artères principales, où résident souvent les populations les plus défavorisées. Bien que la qualité de l’air se soit considérablement améliorée dans les métropoles européennes ces dernières années, notamment grâce à l’évolution des technologies automobiles et des carburants, cette pollution demeure l’une des principales causes de morts prématurés.

Selon l’Agence européenne de l’environnement, les particules fines, émises par les transports, le chauffage et l’industrie, sont responsables d’au moins 239 000 décès annuels dans l’Union européenne. En outre, la pollution atmosphérique est à l’origine de nombreuses pathologies respiratoires, telles que l’asthme et le cancer du poumon, ainsi que de maladies cardiovasculaires.

Accompagnement, dérogations

Les ZFE) maintes fois ajournées en France, font l’objet de contestations de la part de parlementaires qui sollicitent un sursis. Ces derniers estiment que ces dispositifs désavantagent les foyers à revenus modestes en leur interdisant l’accès aux centres urbains en automobile.

« Pour être bien acceptée, une ZFE doit tout d’abord être perçue comme utile », notait l’ex-ministre de la Transition écologique Barbara Pompili en 2023 dans un des nombreux rapports parus sur les ZFE. Par ailleurs, les ménages et les entreprises ne doivent pas se sentir « entravés dans leur mobilité », être informés longtemps à l’avance et être aidés à franchiser le pas, selon ce rapport.

L’organisation T&E souligne l’efficacité remarquable de la prime incitative pour le remplacement des véhicules anciens à Londres, bien que celle-ci ait été abandonnée en France. Parallèlement, certaines municipalités ont mis en place des prêts sans intérêt pour faciliter ce changement, tandis que Vienne, en Autriche, a considérablement stimulé l’expansion de son réseau de transports publics.