Le 2 juillet 1996, Pepita Dupont, alors reporter pour Paris Match, descend l’avenue de Malakoff, dans le 16e arrondissement de Paris, et franchit la grille du numéro 125. Résidence en pierre de taille des années 1930, enfilade de bâtiments, rigueur des façades à angle droit.

Au fond de la cour, à gauche, la journaliste sonne à la porte du peintre Georges Mathieu, figure flamboyante de la scène artistique et médiatique des années Pompidou, dont on ne connaît plus, en cette fin de siècle, que les coups de gueule relayés dans le Figaro ou sur Radio Courtoisie, et les pamphlets lancés tous azimuts contre le cénacle des penseurs, de la culture au monde politique.

Georges Mathieu a alors 75 ans. Il reçoit dans son appartement comme d’autres le feraient en leur château. Un portrait magistral de lui-même en saint Georges terrassant le dragon intimide le visiteur. Mais à y regarder de plus près, la tête semble se détacher du corps : l’artiste n’a pas aimé la représentation de son visage, il a préféré plaquer une photographie sur la toile.

Royaliste et révolutionnaire

Car tout est ainsi, chez Mathieu. Dans l’art consommé de la prestidigitation. Il déambule en dandy, assuré de séduire, jouant d’un vestiaire étudié (il se vante de posséder 350 cravates et 100 paires de chaussures), la moustache sculptée comme les ouïes d’un violon, maîtrisant l’illusion tel un comédien au théâtre. L’appartement est parsemé de répliques de bustes Ancien Régime, les meubles en contre-plaqué ont été patinés d’or, des découpes en carton collé métamorphosent les abat-jour, une tête de mammouth est accrochée dans l’entrée, la salle à manger à l’antique invite au triclinium romain et se rendre à la « chancellerie » consiste à passer au bureau.

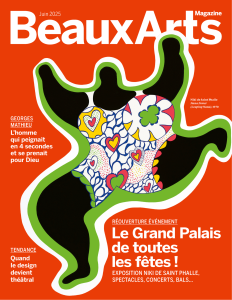

Georges Mathieu chez lui en 2007, dans son bureau qu’il nomme la « chancellerie », devant son tableau Hommage au maréchal de Turenne (1952).

i

© Raphael GAILLARDE/GAMMA RAPHO

Près de 30 ans plus tard, Pepita Dupont se remémore la curiosité de cette interview en forme d’audience, le maître siégeant sur un trône qu’il tient pour être celui d’Attila. L’objet de cet entretien est la sortie d’un livre, le Massacre de la sensibilité, dans lequel Mathieu s’acharne, avec une écriture virtuose, à dégommer l’action culturelle, l’Éducation nationale, les hommes politiques – Jack Lang en tête –, la vision du sociologue Pierre Bourdieu, le Nouveau Roman, les architectes…

À la lecture de l’article, on se figure le phrasé amer, les répliques aigres, la posture raide du fervent royaliste qu’il assumait être. Mais Pepita Dupont, en réalité, a affaire à un homme charmant, grand seigneur et prévenant, qui n’hésite pas à lui offrir ses livres, les lui dédicaçant à la plume d’autruche, tout en laissant son téléphone sonner dans le vide (pendant tout le rendez-vous) tant il veille à soigner son hôte. « Sans doute des personnes qui n’ont pas encore compris, depuis 25 ans, que je ne réponds qu’à mon courrier », ironise le peintre.

Cette rencontre est à l’image des excès dont raffole Mathieu. Il déverse sa colère comme un demi-dieu nostalgique du monde d’hier, tout en étant consumé intérieurement par un feu de révolution quasi adolescent. « Il prônait la liberté, le ‘je dis ce que je pense’, confirme Pepita Dupont. Il osait vraiment tout. Il s’en prenait à la gauche tout en ayant été en quelque sorte prérévolutionnaire avec un Épître à la jeunesse, publié en 1964, dans lequel il incitait les jeunes et les artistes à se révolter. Il les enjoignait à ‘incarner une idéologie de combat dans une société de consommation qui a étouffé toutes ses colères dans le confort douillet de sa médiocrité’. Il était vraiment tout le temps en révolte ! »

Des assiettes, le logo d’Antenne 2, une usine, un disque…

« La signature est absolument centrale chez Georges Mathieu. On pourrait même dire que ses œuvres sont d’immenses signatures, infiniment répétées. »

Nicolas Bourriaud

Et plus personne, en 1996, ne trouve grâce aux yeux d’un peintre présenté par Paris Match comme une gloire pompidolienne dont « la cote a chuté », désormais « tombé dans l’oubli ». Il éructe contre les colonnes de Buren, s’indigne de la sculpture d’horloges d’Arman sur le parvis de la gare Saint-Lazare, vitupère contre la bibliothèque François-Mitterrand et qualifie la pyramide du Louvre d’« entrée de cirque ». Ces sorties bileuses lui ont valu le mépris des « gens sérieux », comme les qualifie le président de l’Inha Éric de Chassey, aujourd’hui co-commissaire de la grande rétrospective que le Centre Pompidou délocalisé et la Monnaie de Paris consacrent à l’œuvre de Georges Mathieu.

Continuez votre lecture

et accédez à Beaux Arts Magazine

et à tous les contenus web

en illimité à partir de 5,75€ / mois

Déjà abonné ? Connectez-vous