Son nom ne vous dit peut-être rien, mais sans doute avez-vous déjà croisé l’un de ses portraits à la beauté envoûtante. Photographe autodidacte de la fin du XIXe siècle, Edward S. Curtis (1868–1952) a passé trente années de son existence en immersion au sein des peuples autochtones d’Amérique du Nord, fasciné par leurs traditions et leur quotidien, et réalisé plus de 40 000 images.

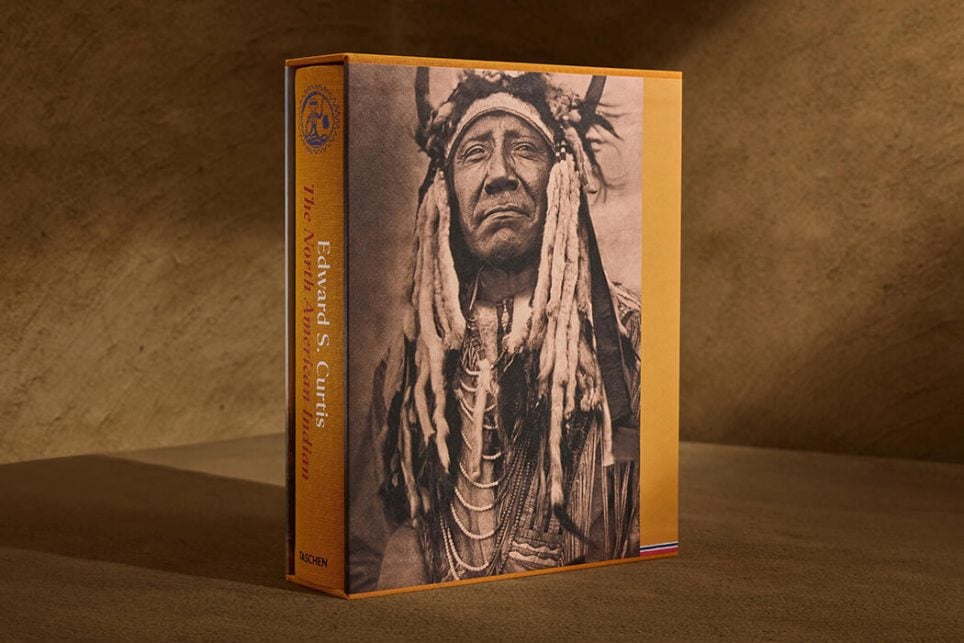

Ce projet d’une vie aboutira à la publication, entre 1907 et 1930, de The North American Indian, une série de 20 volumes à laquelle il faut ajouter un documentaire filmé, un recueil de 350 mythes amérindiens et plus de 10 000 enregistrements en 75 langues… Une épopée digne d’un roman d’aventure retracée par les éditions Taschen, qui publient dans un superbe coffret cet époustouflant témoignage entre photographie documentaire et ethnographie.

Edward S. Curtis, Bow River – Blackfoot, 1926

i

Photograhie • Courtesy et © TASCHEN

Qu’est-ce qui a bien pu pousser ce modeste fils de farmers du Midwest à tout abandonner pour se consacrer à cette œuvre hors norme ? Né en 1868 dans le Wisconsin, Edward S. Curtis n’a presque jamais mis les pieds dans une école. Il passe son enfance à travailler dans les champs, pour aider un père gravement diminué par trois années de service volontaire pendant la guerre de Sécession. C’est toutefois grâce à ce dernier, qui avait ramené du front un jeu de lentilles stéréoscopiques, que Curtis s’initie à la photographie dans les années 1880. Il bricole alors sa propre chambre, puis parvient à se faire embaucher comme apprenti dans des studios photo.

Témoigner d’un monde qui disparaît

Edward S. Curtis, A Cowichan Mask, 1898–1912

i

Photographie • Courtesy et © TASCHEN

À Seattle, où il s’est installé au début des années 1890, Curtis devient un photographe réputé et gère son propre studio, au-dessus duquel il loge avec sa femme et ses quatre enfants. C’est entre ces murs qu’il photographie Princess Angeline, fille du chef Seattle (qui a donné son nom à la ville) considérée comme un modèle de résilience après son opposition au traité de Point Elliott, qui obligeait les Duwamish à céder leurs terres pour s’établir dans des réserves. Ce portrait dans la pure veine pictorialiste, qui montre la vieille femme dans toute sa dignité, annonce le colossal projet à venir.

Passionné de grands espaces, Edward S. Curtis arpente les montagnes environnantes de Seattle et la réserve de Tulalip. L’homme photographie inlassablement cette nature grandiose et parvient à entrer en contact avec plusieurs tribus – les Makahs, les Quinaults, les Salish… Sa vie prend un tournant majeur lorsqu’un beau jour de 1898, il fait la rencontre d’un groupe de randonneurs perdus qui s’avèrent être des scientifiques de renom. Parmi eux figure un certain George Bird Grinnell, influent éditeur du journal Forest & Steams et grand spécialiste des peuples indigènes d’Amérique du Nord, à qui Curtis s’empresse de montrer ses photos. C’est ainsi qu’il participe peu de temps après à la première expédition scientifique en Alaska, en tant que photographe officiel – l’inauguration d’une longue série de voyages aux quatre coins des États-Unis.

À lire aussi :

Le pictorialisme en 2 minutes

Edward S. Curtis, Cayuse Mother and Child, 1899–1910

i

Photogrpahie • Courtesy et © TASCHEN

Curtis réalise des portraits à l’humanité saisissante, témoignant de la relation de confiance qu’il réussit à établir avec chacun de ses modèles.

Comme le peintre George Catlin (1796–1872) avant lui, Edward S. Curtis se fascine pour les peuples autochtones d’Amérique et n’a alors qu’une idée en tête : conserver les traces d’un monde qui disparaît sous ses yeux. Des plaines du Dakota du Sud au désert californien, Edward S. Curtis embarque donc pour une multitude d’expéditions, parfois au péril de sa vie – comme lorsqu’il manque de mourir noyé en pleine chasse à la baleine, emporté dans les flots par un cétacé harponné…

17 heures de travail par jour

Edward S. Curtis, The Bowman, 1915

i

Photographie • Courtesy et © TASCHEN

Pour l’aider dans son ambitieux projet, le photographe peut compter sur des soutiens de taille : le président Theodore Roosevelt et l’influent banquier J.P. Morgan. Ce dernier lui apporte une aide financière précieuse. Curtis peut ainsi s’entourer d’une solide équipe composée d’une dizaine de collaborateurs, prêts à le suivre dans toutes ses expéditions malgré des conditions de travail éreintantes. Il faut dire que leur matériel est extrêmement lourd et encombrant, tout comme la quantité de vivres leur permettant de subsister durant des mois dans des territoires hostiles, en proie aux aléas climatiques. Surtout, ils demeurent à pied d’œuvre parfois jusqu’à 17 heures par jour.

À l’aide de son Premo, un appareil à plaques sèches, Edward S. Curtis photographie sans relâche la vie quotidienne des peuples amérindiens et réalise des portraits à l’humanité saisissante, témoignant de la relation de confiance qu’il réussit à établir avec chacun de ses modèles.

Edward S. Curtis, In the Piegan Lodge, 1900–1911

i

Photographie • Courtesy et © TASCHEN

Tel un ethnologue, il rédige des commentaires sous chaque image retenue pour son encyclopédie, et enregistre avec un phonographe les récits et les chants des différents peuples qu’il rencontre. Le projet, qui devait initialement durer sept ans, l’occupera durant près de trois décennies, engendrant des coûts financiers inestimables. En 1930, celui que l’on surnomme « l’attrapeur d’ombres » peut enfin écrire : « Grande est la satisfaction qu’éprouve l’auteur qui peut enfin dire à tous ceux qui lui ont accordé une confiance sans bornes : c’est achevé. »

À lire aussi :

Les Sioux dans l’imaginaire : du cliché à la réalité

Une démarche humaniste mais critiquée

Satisfait, mais ruiné : Edward S. Curtis a en effet cédé l’intégralité des droits de The North American Indian au fils de J.P. Morgan (le banquier est quant à lui décédé bien avant d’avoir vu l’achèvement de l’encyclopédie). Il subsiste ensuite en travaillant comme photographe et cameraman à Hollywood, tente de publier ses mémoires sans succès… Il décède finalement d’une crise cardiaque en 1952, à l’âge de 84 ans, chez sa fille à Los Angeles. Son travail ne sortira de l’ombre que dans les années 1970, après la découverte fortuite de plaques de verre dans le sous-sol d’une librairie…

Edward S. Curtis, « The North American Indian. The Complete Portfolios » relié sous coffret aux éditions Taschen, 2025

L’œuvre monumentale de Curtis s’est depuis retrouvée au cœur de nombreux débats. Bien que mû par une quête d’authenticité, le photographe n’a en effet pas hésité à retoucher certaines images lorsque des éléments du cadre (comme la présence d’une horloge dans une tente) ne correspondait pas à sa vision fantasmée des peuples autochtones. De la même manière, l’approche pictorialiste esthétisante du photographe exclut de fait la violence de la colonisation et déconnecte les cultures amérindiennes de leur réalité socio-économique. La démarche d’Edward S. Curtis n’en demeure pas moins celle d’un humaniste qui aura sacrifié sa vie pour achever son grand œuvre.

À lire aussi :

La passion méconnue d’Émile Zola pour la photo révélée dans une belle expo à Versailles

Arrow

The North American Indian

Par Edward S. Curtis