On entendrait presque résonner l’assourdissant bourdonnement des ailes de l’hélicoptère dans lequel Marie-Laure de Decker a embarqué. Casque vissé sur la tête, la photographe plante son regard dans l’objectif, et dans ses yeux clairs, se lit déjà toute sa détermination. Nous sommes en 1971, en pleine guerre du Vietnam, et la jeune femme âgée de seulement 23 ans rêve de rejoindre l’agence Gamma, cofondée quelques années plus tôt par Raymond Depardon. Elle semble n’avoir peur de rien, et surtout pas de la folie destructrice des hommes.

Ainsi s’ouvre l’exposition « Marie-Laure de Decker. L’image comme engagement » à la Maison européenne de la photographie, première grande rétrospective consacrée à l’œuvre de cette importante figure française du photojournalisme, disparue en 2023 après une vie à courir le monde.

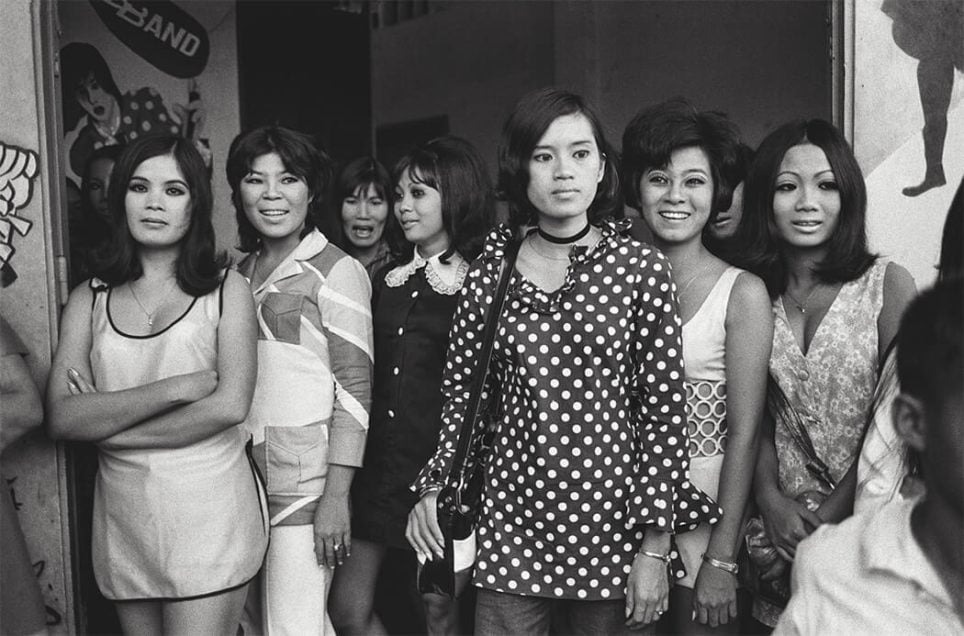

Marie-Laure de Decker, Saigon, Vietnam, 1971–1972

i

Pendant plus de 40 ans, Marie-Laure de Decker a en effet documenté sans relâche les conflits les plus brûlants de la planète avec le même souci de la dignité humaine, revendiquant toujours sa propre subjectivité. Du Vietnam à l’URSS, en passant par le Tchad, le parcours – riche de 290 tirages – retrace cette carrière hors norme en s’appuyant sur les archives considérables de la photographe, qui à ce jour font toujours l’objet d’un inventaire.

À lire aussi :

Le mystère s’épaissit derrière la photographie iconique de « La Petite Fille au napalm »

De mannequin à reporter de guerre

Née en 1947 en Algérie au sein d’une famille aisée, Marie-Laure de Decker aurait pu faire le choix d’une vie confortable dans les quartiers chics de la capitale. D’une certaine manière, sa trajectoire peut rappeler celle de Lee Miller. À 18 ans, la jeune fille à la beauté magnétique décroche un poste de mannequin au sein de la maison de Madame Grès mais sa sensibilité artistique, qu’elle cultive depuis l’adolescence, la fait finalement se tourner vers la photographie. Son ami, le grand photojournaliste Bruno Barbey, lui enseigne les rudiments du métier, et c’est Roland Topor, rencontré au Flore, qui lui offre son premier appareil.

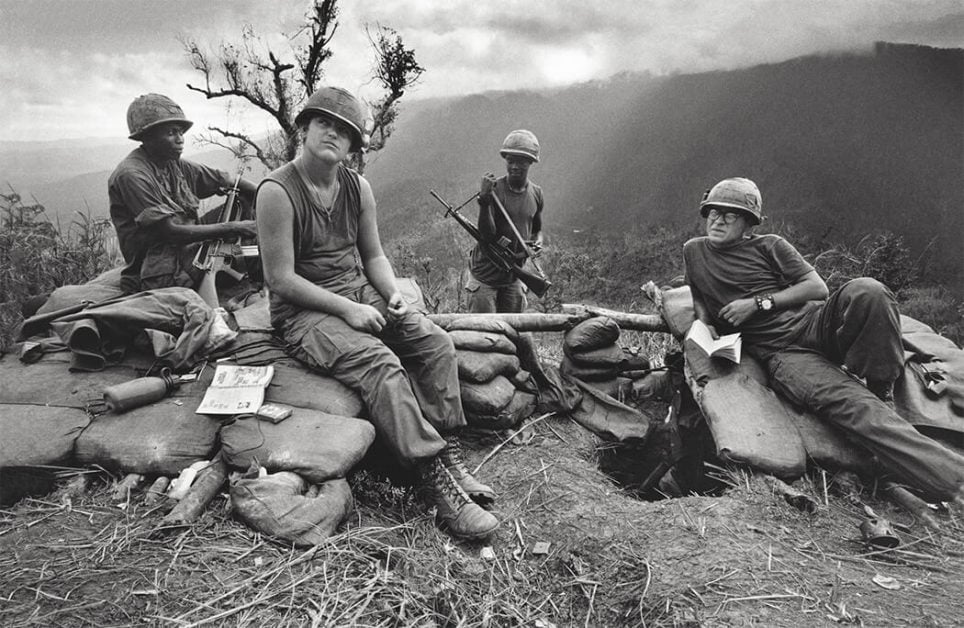

Marie-Laure de Decker, Da Nang, Vietnam, 1971–1972

i

Marie-Laure de Decker prend dès ses débuts le contrepied des représentations classiques des conflits.

Marie-Laure de Decker commence ainsi sa carrière en immortalisant les visages iconiques du Paris artistique : les vieux surréalistes – Man Ray, Marcel Duchamp, Hans Bellmer – mais aussi César ou Françoise Sagan, voisine de ses parents… Quand éclatent les révoltes étudiantes de Mai 68, elle descend dans la rue armée de son fidèle Leica et découvre, au même moment, le travail de Gilles Caron. Comme lui, elle fait le choix de la photographie de guerre. Accréditée par Newsweek, elle embarque donc en 1970 pour le Vietnam, où elle restera deux ans, avant de finalement rejoindre l’agence Gamma. S’ensuivront d’innombrables missions au Yémen, en Jordanie, en Afrique du Sud, au Mozambique, ou bien sûr au Tchad, sa « terre d’adoption », et bien d’autres encore…

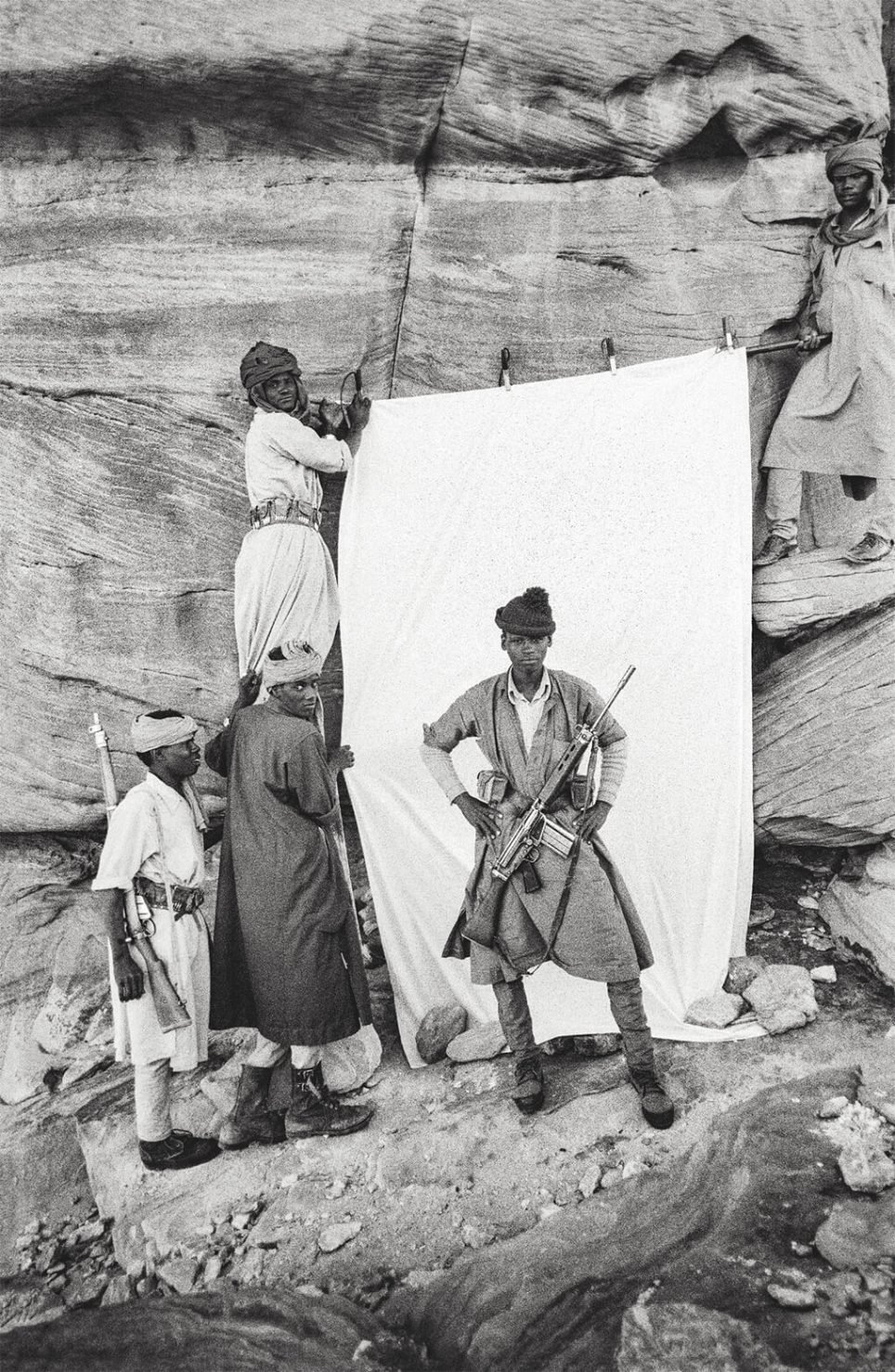

Marie-Laure de Decker, Combattants du Frolinat, Tibesti, Tchad, 1976

i

Certaines de ses images résonnent particulièrement avec notre actualité, comme cette série réalisée en décembre 1973 dans un camp de réfugiés palestiniens non loin d’Amman, en Jordanie. Marie-Laure de Decker y photographie, avec sensibilité et pudeur, les visages d’enfants rongés par l’inquiétude, mais aussi la vie qui, malgré l’exil et la misère, continue.

La photographe met en lumière des conflits ou des faits alors peu médiatisés, tels que l’affaire Françoise Claustre, du nom de cette archéologue française retenue en otage pendant 33 mois par les rebelles du Frolinat au Tchad. Tout en contribuant à sa libération, elle découvre la guerre civile qui divise la population depuis l’indépendance du pays en 1960 et se fait l’écho des combats contre le néocolonialisme. Elle réalise ainsi quelques-unes de ses images emblématiques, comme lorsqu’elle immortalise dans un studio de fortune les combattants du Frolinat dans des poses héroïques.

À lire aussi :

Lee Miller : des studios de Vogue aux camps de la mort

L’humain d’abord

« Je préfère photographier les à-côtés, il y a tant de choses à côté qui décrivent la guerre », déclarait Marie-Laure de Decker. La jeune femme prend ainsi dès ses débuts le contrepied des représentations classiques des conflits : au bruit et à la fureur, la photographe fait de l’anti-sensationnel. « Les plus petites choses » racontent finalement beaucoup plus que l’image d’une bombe.

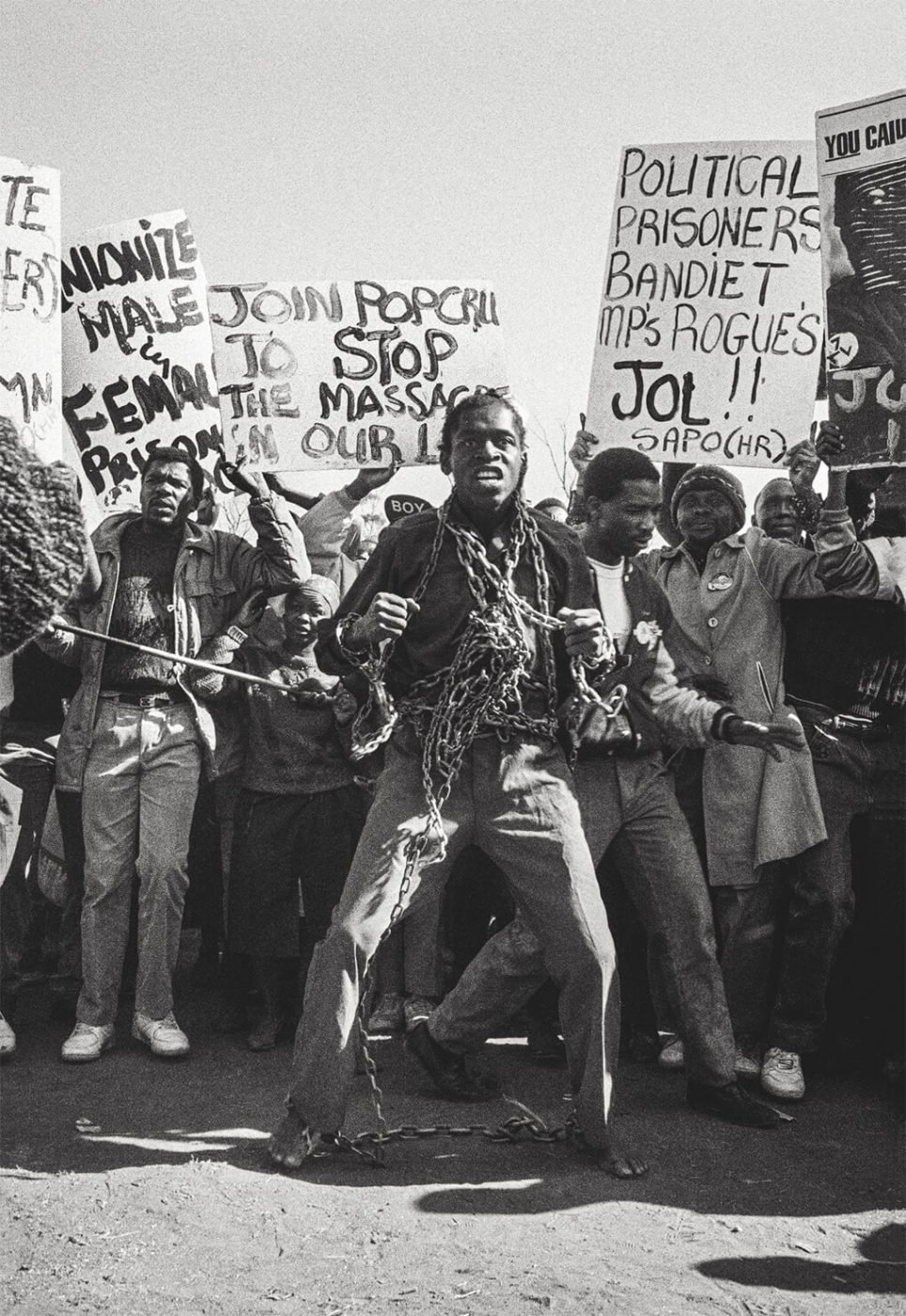

Marie-Laure de Decker, Performance de Golden Miles Bhudu, Afrique du Sud, 1989

i

Grande admiratrice d’Henri Cartier-Bresson, Marie-Laure de Decker, qui ne s’est jamais vraiment considérée comme photographe de guerre, affirmera toute sa carrière ce parti pris résolument humaniste. Bien qu’elle n’ait jamais pris part directement à aucune mobilisation, Marie-Laure de Decker est de toutes les luttes, qu’elle photographie à hauteur d’hommes : mouvements féministes, combat contre l’apartheid, révolution des Œillets… Mais elle sait aussi mettre son œil au service de personnalités du monde culturel, et même politique : en 1974, elle devient la photographe officielle de Valéry Giscard d’Estaing.

Difficile donc, voire impossible, de prétendre à l’exhaustivité lorsque l’on cherche à raconter les mille et une vies de l’intrépide Marie-Laure de Decker, dont le fonds contient quelque 300 000 photographies. La principale intéressée s’y était tout de même essayée, en se prêtant à l’exercice de l’autobiographie (qui n’a hélas pas été publiée) comme à celui de l’autoportrait, qu’elle a pratiqué toute sa vie. Elle résumait ainsi son engagement : « La photographie c’est ma vie, ma voix, ma mémoire ».

À lire aussi :

À Deauville, les vies aquatiques de Pierre et Gilles

Arrow

Marie-Laure de Decker. L’image comme engagement

Du 4 juin 2025 au 28 septembre 2025

Maison européenne de la photographie – Paris • 5/7 Rue de Fourcy • 75004 Paris

www.mep-fr.org

Arrow

Marie-Laure de Decker

Par Victoria Aresheva, Damarice Amao et Paul Bernard-Jabel

Éd. La Martinière • 256 p. • 45 €

Cette première rétrospective d’envergure consacrée à l’œuvre monumentale de Marie-Laure de Decker s’accompagne de la publication d’un superbe catalogue enrichi des essais de Victoria Aresheva, commissaire de l’exposition, et de Damarice Amao, historienne de la photographie. Ces derniers sont notamment nourris de nombreuses citations de la photographe, piochées dans son autobiographie non publiée à ce jour. Passionnant !