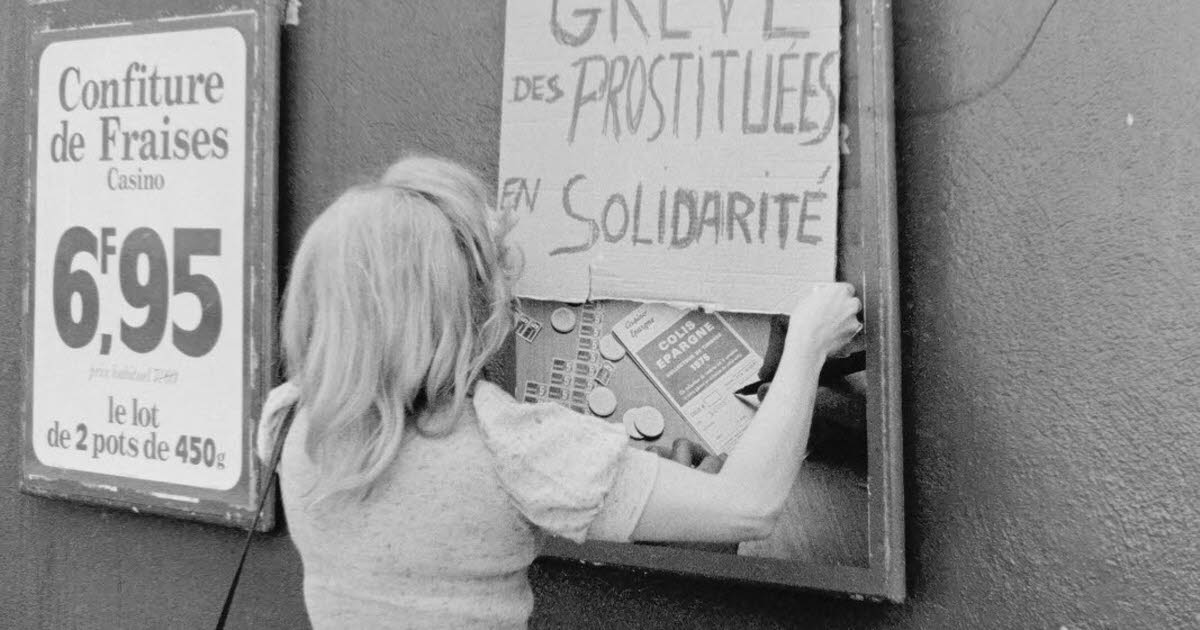

« En grève de solidarité avec les prostituées lyonnaises ». C’est le texte contenu sur une modeste pancarte affichée à l’angle de la place Neuve à Saint-Étienne, en ce début du mois de juin 1975. À cet endroit où le trottoir accueille d’ordinaire des prostituées, les dames ont distribué quelques tracts avant de déserter le quartier.

Si le citoyen en colère descend dans la rue, la prostituée, elle, la quitte pour manifester.

Raymond Rousset, journaliste, dans La Tribune – Le Progrès du vendredi 6 juin 1975.

À Saint-Étienne, les travailleuses du sexe professionnelles disent, en ce milieu des années soixante-dix, être au nombre de dix-sept, « sans compter celles qui travaillent au noir au sortir de l’usine et du bureau ou dans la pénombre d’un bar feutré ». Ainsi, à l’inverse de leurs homologues lyonnaises, les prostituées stéphanoises ont renoncé à occuper une église. Mais elles ne sont pas moins déterminées à faire entendre leurs revendications, s’annonçant prêtes à aller jusqu’à la grève de la faim.

Pression policière et contrôles fiscaux

Les revendications de l’époque portent sur la pression policière exercée sur la profession. Les prostituées demandent ainsi la fin de la verbalisation à outrance, le retrait des peines de prison pouvant être prononcées en cas de récidive sur le délit de racolage, le droit à la sécurité sociale et la fin d’une injustice fiscale. « Les impôts viennent de mettre le nez dans nos comptes. À Saint-Étienne, on nous réclame des arriérés d’un million et demi d’anciens francs », déplore une des grévistes en demandant des abattements de zone. « Saint-Étienne, ce n’est pas Nice. On me taxe sur la base de quatre clients par jour. »

Le tout dans un contexte qui a changé en l’espace d’une vingtaine d’années, comme le relate notre journaliste : « Dans les années cinquante, le commissaire était bon enfant, l’hôtel accueillant et la clientèle peu exigeante. Maintenant, il faut investir dans l’immobilier pour avoir son salon de travail, la crise économique a fait des vagues sur le trottoir, et la clientèle qui confond le cinéma et la réalité demande l’impossible. »

« Le plus grand proxénète, c’est l’État »

Pour les prostituées stéphanoises, la coupe est pleine. « Nous condamner pour des activités sur lesquelles on nous impose, c’est le comble. L’État, c’est lui le plus grand proxénète. À Saint-Étienne, il n’y a pas de souteneur. Quelques filles ont des gigolos, des copains si vous préférez. Mais le seul souteneur, c’est l’État. »

Tandis que le mouvement des prostituées lyonnaises essaime dans de nombreuses autres villes de France, les travailleuses stéphanoises continuent leurs actions en allant aussi à la rencontre du grand public pour sensibiliser à leurs difficultés. Leur mouvement prendra fin quelques jours plus tard, en même temps que sera ordonnée l’expulsion des prostituées occupant l’église Saint-Nizier à Lyon.

L’occupation de l’église Saint-Nizier à Lyon

Le lundi 2 juin 1975, une centaine de prostituées lyonnaises entrent dans l’église Saint-Nizier (deuxième arrondissement de Lyon) et décident de l’occuper. C’est l’une des principales actions du mouvement qui essaime ensuite dans de nombreuses villes de France comme à Saint-Étienne.

Le mouvement aura un fort retentissement médiatique, notamment du fait de la présence d’Ulla comme porte-parole et leader du mouvement.

Le mardi 10 juin 1975, l’église Saint-Nizier est finalement évacuée par la police. Le mouvement débouche sur la rédaction d’un rapport rédigé par le magistrat Guy Pinot. Il est remis au président Valéry Giscard-d’Estaing et au Premier ministre Jacques Chirac, mais ne sera jamais rendu public.