Reflet d’une époque

Le film de zombies et l’horreur en général ont toujours été le reflet de leur époque. Si The Walking Dead et The Last of Us dressent le portrait d’une Amérique en crise, profondément divisée, 28 jours plus tard se faisait plutôt l’écho, il y a 20 ans, des inquiétudes sanitaires. Les zombies naissent en effet ici d’un virus de la rage échappé d’un laboratoire – une prémisse pour le moins prémonitoire au lendemain de l’épidémie de Covid-19.

« Ce que j’aime dans les films de zombies, c’est qu’ils naissent de la paranoïa nucléaire. Dans notre film, la paranoïa est différente, elle part d’un virus. Au moment où nous préparions le film, la paranoïa alimentaire était très présente en Grande-Bretagne, avec la maladie de la vache folle… Nous pensions que l’Angleterre pouvait être complètement isolée, car l’Europe ne voulait plus de notre nourriture. Et, au moment où nous faisions le film, le 11 septembre a redoublé la paranoïa, avec d’autres menaces, terroristes cette fois, comme l’anthrax… Dans la tête des gens, le film en est venu à traiter ce sujet », nous expliquait Danny Boyle en avril 2003, alors que 28 jours plus tard faisait l’ouverture du 21e Festival du film fantastique de Bruxelles.

Danny Boyle, à propos de « 28 jours plus tard »

En 2002, le film de zombies est toujours la chasse gardée d’un certain George A. Romero. En 1968, l’Américain avait, pour longtemps, posé les bases du genre avec La Nuit des morts-vivants, film d’horreur indépendant en noir et blanc, véritable métaphore du racisme aux États-Unis. Porté par l’acteur afro-américain Duane Jones, le film est le premier de la Saga des zombies, à laquelle Romero mettra la dernière main en 2010 avec le sixième et dernier opus : Le Vestige des morts-vivants.

En 1968, George A. Romero posait les bases du genre avec le classique « La Nuit des morts-vivants ». Avec des zombies se déplacement à du 2 km/h… ©D.R.Des zombies qui sprintent

En 1968, George A. Romero posait les bases du genre avec le classique « La Nuit des morts-vivants ». Avec des zombies se déplacement à du 2 km/h… ©D.R.Des zombies qui sprintent

Scénariste de 28 jours plus tard (mais aussi de sa suite 28 ans plus tard, qui sort ce mercredi en salles), Alex Garland est un passionné du jeu vidéo Silent Hill (dont le premier opus est sorti en 1999), mais aussi « un grand fan de Romero », d’après Boyle. Garland rend d’ailleurs un hommage direct à Romero, à travers la formidable scène de pillage d’une grande surface désertée, reprise de Zombie (1978). Mais le romancier anglais impose sa patte. Si les zombies de 28 jours plus tard sont si terrifiants, c’est qu’ils ne se contentent pas d’errer dans les rues. Ils sont capables de piquer un sprint pour attaquer leurs victimes. Cela change tout. Et c’est désormais la norme.

Notre critique de « 28 jours plus tard »

Des petits malins se sont ainsi amusés à calculer la vitesse des zombies, passée de 2 km/h chez Romero à 26 km/h chez Danny Boyle, puis 34 km/h dans Je suis une légende avec Will Smith en 2007 (adaptation du roman de Richard Matheson, qui était l’inspiration première de Romero pour La Nuit des morts-vivants) et même 36 km/h dans World War Z avec Brad Pitt en 2013. Mais ce sont les morts-vivants coréens du Dernier train pour Busan (2006) de Yeon Sang-Ho qui décrochent la médaille d’or, avec des pointes à 46 km/h !

« World War Z » de Marc Forster en 2013, avec Brad Pitt. Les zombies sprintent désormais à 36 km/h. ©Paramount PicturesParfum documentaire

« World War Z » de Marc Forster en 2013, avec Brad Pitt. Les zombies sprintent désormais à 36 km/h. ©Paramount PicturesParfum documentaire

Si l’impact de 28 jours plus tard reste intact 23 ans après sa sortie, c’est surtout à cause de sa noirceur. Alex Garland (réalisateur récemment des très sombres Civil War et Warfare) et Danny Boyle prennent en effet l’horreur très au sérieux. Aucun second degré ici, mais bien une lutte âpre pour la survie, par tous les moyens. Dans cette errance de Londres vers la campagne anglaise, les survivants sont en effet capables de tout, y compris du pire, se montrant aussi bestiaux que les zombies qu’ils combattent. Dans ce monde postapocalyptique, l’humanité se trouve réduite à l’état quasi sauvage et en vient à vaciller. Le genre n’étant qu’un prétexte pour Danny Boyle pour révéler sa face la plus sombre.

« The Last of Us » : notre critique de la saison 2

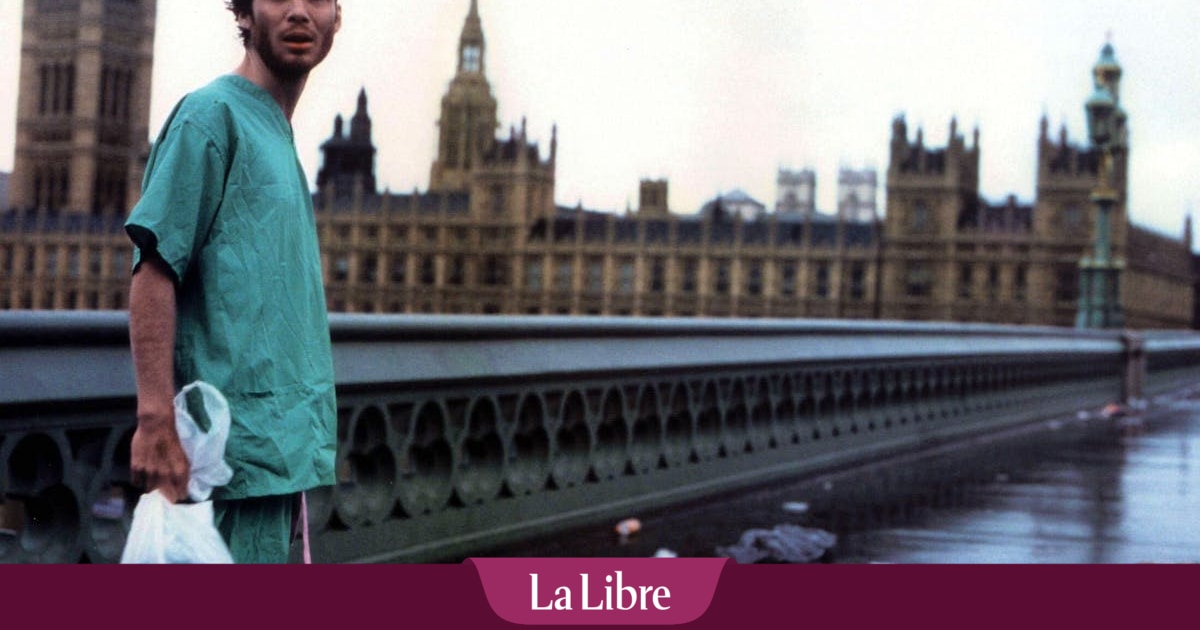

Un sentiment renforcé par les choix de mise en scène du cinéaste britannique, qui capte son récit sur le vif, grâce à l’utilisation de trois caméras vidéo légères, qui apportent un parfum documentaire et très réaliste au film. Tout en lui permettant de tourner très rapidement – tout a été bouclé en neuf semaines –, notamment les séquences à Piccadilly Circus, Oxford Street ou sur le pont de Westminster totalement vides…, pour lesquelles Boyle avait obtenu de la Ville de Londres l’autorisation de bloquer la circulation, très tôt le dimanche matin… Vingt-trois ans plus tard, alors que la peur de l’effondrement général est plus présente que jamais, leur impact est toujours aussi fort.

Dans « 28 ans plus tard » de Danny Boyle, Ralph Fiennes incarne le Dr Ian Kelson. ©Columbia Pictures

Dans « 28 ans plus tard » de Danny Boyle, Ralph Fiennes incarne le Dr Ian Kelson. ©Columbia Pictures