Les ours polaires ont

longtemps été considérés comme les principaux prédateurs de la

péninsule arctique. Cependant, si l’on prend en compte les fonds

marins, il semblerait que certaines étoiles de mer puissent

également se placer au sommet du réseau trophique local. Les

détails de l’étude sont publiés dans la revue Ecology.

Un réseau trophique représente

l’ensemble des relations alimentaires entre espèces au sein d’un

écosystème. À la base d’un tel réseau, les producteurs primaires

(qui tirent leur énergie du soleil ou du recyclage de matières

organiques mortes) soutiennent les niveaux trophiques inférieurs,

qui transfèrent à leur tour l’énergie jusqu’aux prédateurs

supérieurs, et ainsi de suite. Tout en haut se trouvent les

super-prédateurs, ou prédateurs apex.

Dans les réseaux trophiques marins,

les chercheurs se concentrent souvent sur le compartiment

pélagique (en eau libre). Dans le milieu arctique, nous

pourrions ainsi démarrer la chaîne à partir des minuscules planctons de surface pour fini

jusqu’aux ours polaires (Ursus maritimus). À l’inverse, le

compartiment benthique (fond de l’eau) est

sous-étudié, car généralement perçu comme constitué uniquement

d’une chaîne alimentaire tronquée avec des espèces de niveau

trophique inférieur.

En réalité, il s’avère que la

composante benthique du réseau trophique de la région arctique a

été largement sous-estimée.

Deux sous-réseaux distincts, mais interconnectés

Dans le cadre de ces travaux, des

chercheurs de l’Université Laval ont analysé 881 échantillons

d’invertébrés benthiques appartenant à 97 taxons et neuf

embranchements ainsi que 699 échantillons de faune pélagique

(invertébrés, poissons démersaux et pélagiques, oiseaux marins et

poissons marins, mammifères) appartenant à 53 espèces de douze

groupes taxonomiques dans les eaux marines arctiques autour de

l’île Southampton (Nunavut, Canada). Cet environnement est situé à

l’embouchure de la baie d’Hudson, dans le territoire canadien du

Nunavut.

Après analyses, les chercheurs ont

alors découvert que les composants benthiques et pélagiques avaient

en réalité chacun un nombre similaire d’étapes, ou

de niveaux trophiques, dans leurs chaînes alimentaires

respectives.

« C’est un changement dans

notre vision du fonctionnement du réseau trophique marin côtier de

l’Arctique« , a déclaré Rémi Amiraux, principal auteur de

l’étude. « Nous avons prouvé que la faune qui habite l’eau

de mer et celle qui habite les sédiments forment deux

sous-réseaux distincts, mais

interconnectés.«

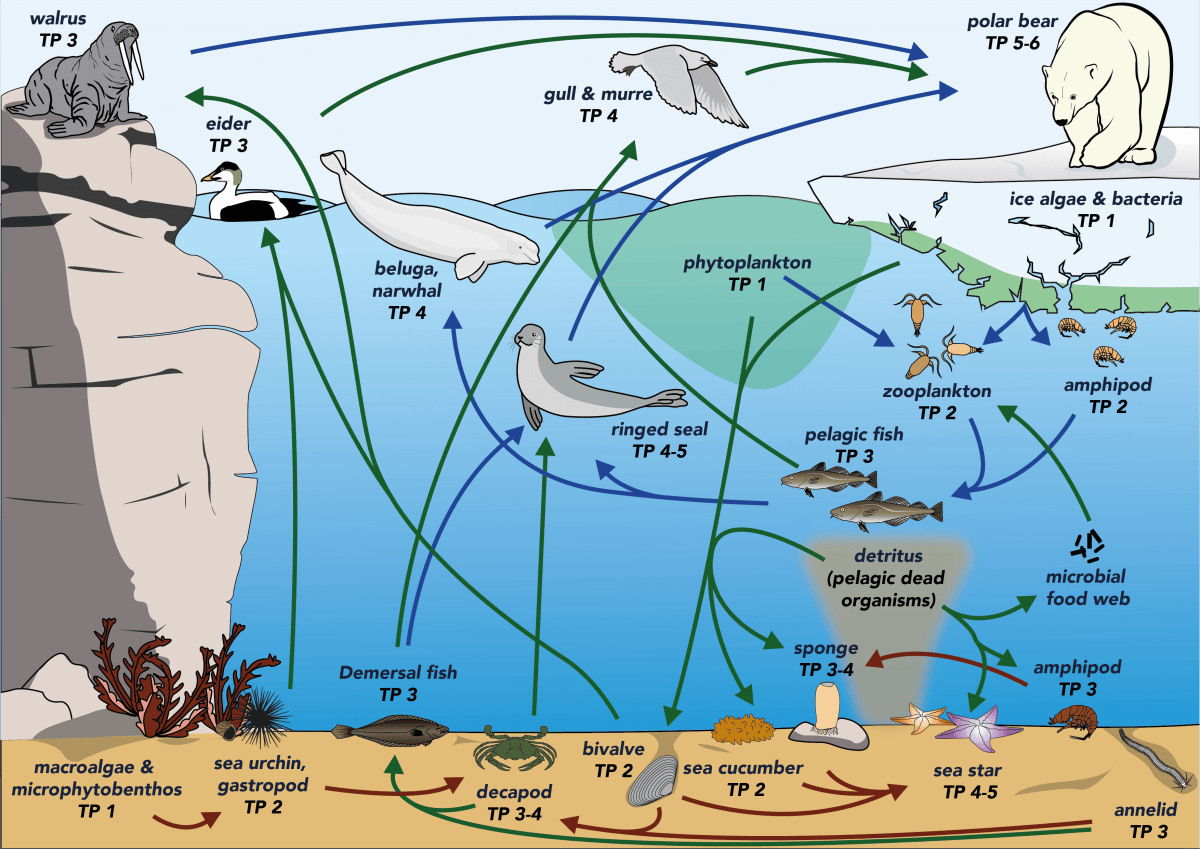

Interactions pélagiques, les flèches brunes illustrent les

interactions benthiques et les flèches vertes montrent les

interactions entre les chaînes alimentaires pélagiques et

benthiques. Crédits : /Université du ManitobaLes étoiles de mer tout en haut

Il ressort également que les

étoiles de mer, en particulier, constituent un élément clé de ce

réseau benthique, occupant divers niveaux trophiques. Certaines

d’entre elles, appartenant à la famille des

Pterasteridae, étaient d’ailleurs systématiquement au

sommet de la plupart des chaînes alimentaires individuelles, se

nourrissant souvent de prédateurs secondaires tels que des

bivalves, des concombres de mer et des éponges. Autrement dit, cela

signifie que les étoiles de mer Pterastidae chassent à une

échelle équivalente à celle des ours polaires. La seule

différence entre les deux est la taille de leurs proies.

Autre point commun : tout comme les

ours polaires peuvent se nourrir de baleines mortes si une occasion

se présente, leur permettant de tenir plusieurs semaines, ces

étoiles de mer se nourrissent également de manière opportuniste

d’organismes pélagiques morts qui coulent au fond de la mer, ce qui

leur permet de chasser moins souvent.

Une étoile de mer de la famille des Pterasteridae. Crédits :

National Oceanic And Atmospheric Administration (NOAA)

Ces travaux soulignent donc

l’importance de prendre en considération l’importance des chaînes

alimentaires benthiques. Il est également utile de rappeler que les

étoiles de mer de la famille des Pterasteridae évoluent dans

quasiment tous les écosystèmes marins. Si ces organismes ont le

même comportement dans d’autres environnements, nous pourrions

ainsi les considérer comme quelques-uns des prédateurs les plus

performants du milieu océanique.