Une revanche par-delà les siècles

On avait fait connaissance avec Zelda, « flic dure à cuire », dans Cordelia la guerre, où hurlait une armée de déshérités. Le Roi Lear y était revisité à l’aune d’un complot politico-mafieux, entre migrations et contrôle du territoire. Dans Épopée, Zelda, alias ZZ, enquêtait sur l’assassinat d’un ressortissant ouïgour, croisant la route d’une agente secrète aux couettes bicolores qui ferraillait contre la corruption internationale.

Avec cette troisième aventure de la policière rousse, l’écrivaine Marie Cosnay, qui est aussi traductrice de textes antiques et activiste auprès des exilés, nous emporte à nouveau dans un polar poétique rocambolesque et inquiétant.

Se déployant sur deux lignes chronologiques qui se croisent, le roman alterne entre 2023 et 1750. Étranglée par son affaire précédente, Zelda a quitté son commissariat. Qui sont ces deux étranges visiteurs qui viennent la débusquer au domaine de Caradoc, la maison de repos, au Pays basque, où elle cherche l’oubli incognito ? Les codes du polar, ici, sont délicieusement subvertis.

Mouvants, les faits glissent : Zelda était-elle commissaire dans le 20e, le 19e ou le 11e arrondissement ? Plusieurs personnages sont affublés d’un nom de famille identique à leur prénom, et les pistes narratives, mises à nu, nous dévoilent les coulisses du livre en train de s’écrire : le réel n’a pas plus de consistance qu’une chimère.

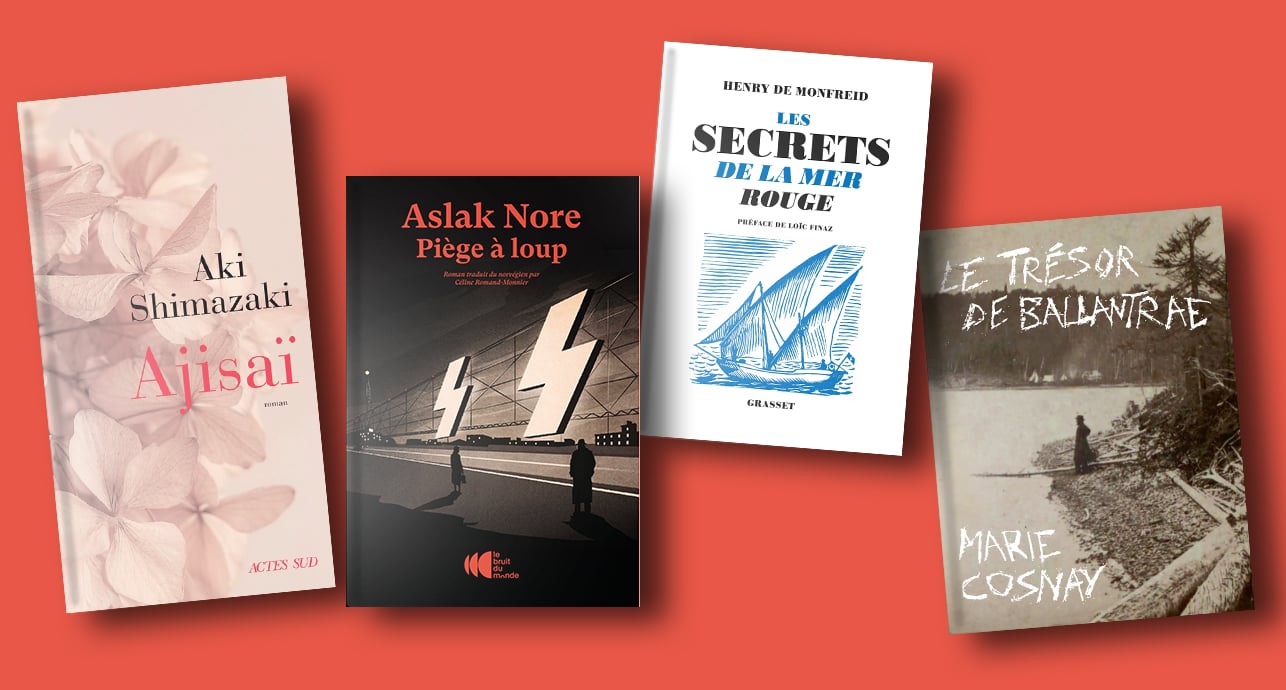

« Le Trésor de Ballantrae », de Marie Cosnay, est à retrouver aux éditions de l’Ogre, 256 pages, 20 euros. (Crédits : LTD/Vicente Gil Perades)

« Le Trésor de Ballantrae », de Marie Cosnay, est à retrouver aux éditions de l’Ogre, 256 pages, 20 euros. (Crédits : LTD/Vicente Gil Perades)

Ce n’est donc pas Zelda qui mène l’enquête, mais elle qui en devient l’objet : l’homme au chapeau haut de forme et le garçon aux cheveux de paille venus la chercher ont besoin de ses services pour résoudre « trois cents ans d’énigmes et d’interludes fâcheux » entre l’Écosse et les États-Unis : un revenant « encapé, balafré », mort plusieurs fois et qui revient toujours, tout droit sorti du Maître de Ballantrae (1889), de Stevenson, hanterait Ron et Aida Mackellar, un couple d’Américains.

James Durrisdeer, le « Maître », opposé dans une lutte fratricide à son frère Henry pour une chasse au trésor, se serait échappé de son roman d’origine pour s’inviter dans celui de Marie Cosnay - à moins que l’histoire contée aujourd’hui ne soit pas un écho à celui de Stevenson mais sa source, puisque, inversant les époques, y évoluent des personnages qui auraient inspiré Stevenson : Ron Mackellar aurait un ancêtre, Ephraïm, secrétaire particulier il y a trois cents ans de la famille Durrisdeer, dont les Mémoires auraient inspiré son intrigue à l’écrivain écossais.

Marie Cosnay joue avec brio avec les codes littéraires du XVIIIe siècle : le roman ne serait pas le sien, mais un vieux manuscrit exhumé. Deux gestes contraires se tressent facétieusement : l’illusion romanesque est à la fois portée à son comble, le caractère fictif du texte étant nié, et détruite, puisque le texte sort de lui-même pour exhiber le geste de sa création.

À la fois suite du roman de Stevenson et son origine, Le Trésor de Ballantrae tient compte non seulement des faits, mais aussi des mots : de Stevenson, mais aussi de Mackellar - ceux dont Stevenson s’est servi pour son roman, mais aussi ceux qu’il a laissés de côté, collaboration accidentée entre le réel et la fiction, les événements et leur mise en mots.

Une invitation à regarder dans les yeux notre monde exsangue.

Ce que nous dit ici Marie Cosnay dans sa prose foisonnante, c’est le pouvoir impérissable de la littérature, les personnages d’un livre dialoguant avec ceux d’un autre en un univers parallèle infini où tous les êtres de fiction tailleraient ensemble une bavette, accueillant leurs auteurs à leur table. N’ayant pu régler ses comptes avec le Mackellar de son époque, le mort d’antan, renaissant plusieurs fois de ses cendres, s’en acquitte enfin de nos jours auprès de son descendant.

Mais, au-delà du jeu gouailleur entre les textes et les époques, appeler une fiction ancienne à la rescousse est surtout, de la part de Marie Cosnay, une invitation à regarder dans les yeux notre monde exsangue. À transpercer l’écran de notre réel insoluble, illisible et crypté pour mieux écouter ce qu’ont à nous dire les morts, mais aussi ceux des vivants, parmi nous, que tout le monde oublie mais qui, dans trois cents ans, pourraient bien revenir prendre leur revanche.

Le Trésor de Ballantrae, de Marie Cosnay, l’Ogre, 256 pages, 20 euros.

Un jeune homme en fleur

Comme les cerisiers en fleur, les romans d’Aki Shimazaki reviennent chaque printemps, et avec eux une communauté de fidèles lecteurs tout aussi discrets que l’est l’écrivaine. D’elle, on sait peu de choses, sinon qu’elle est née au Japon en 1954, vit au Canada depuis les années 1980 et écrit en français, donnant réellement à lire du japonais dans la langue de Molière.

Cette distance alimente l’aura mystérieuse qui entoure ses livres, « petits bonbons » à l’écriture minimaliste et précise, comme des haïkus étirés. Autre singularité, elle ne compose que des pentalogies. Elle en a déjà quatre à son actif et entame avec Ajisaï (« hortensia » en japonais) un nouveau kaléidoscope de cinq romans, à lire dans l’ordre que l’on souhaite, comme un ensemble de nouvelles qui se répondent sans se suivre.

« Ajisaï » d’Aki Shimazaki, est à retrouver aux éditions Actes Sud, 176 pages, 16,50 euros. (Crédits : LTD/DR)

« Ajisaï » d’Aki Shimazaki, est à retrouver aux éditions Actes Sud, 176 pages, 16,50 euros. (Crédits : LTD/DR)

Soit Shôta, étudiant en littérature, contraint par la précarité soudaine de sa famille à financer ses études par une série de petits boulots. Il devient gardien d’une maison de campagne appartenant à un couple marié, et croise la route de Mme Oda, professeure de piano. Pour le jeune homme, le coup de foudre est immédiat. Une histoire d’amour se noue sur fond de Ballade en ré mineur de Clara Schumann et c’est tout le romantisme incandescent européen qui vient enflammer la retenue toute nipponne des protagonistes.

L’épure stylistique et la concision d’Aki Shimazaki instaurent une tension, l’imagination brodant à partir de chaque phrase sujet-verbe-complément. À chaque virgule, on guette un indice, une infime pierre jetée pour entrevoir la suite. Et si le texte semble s’inscrire dans les codes traditionnels de la société japonaise - ses rituels, ses motifs, ses carcans sociaux et financiers -, la romancière, elle, glisse une liberté de regard qui prend toujours le lecteur à rebours.

Elle surprend sans effet, par ce qu’elle fait émerger du silence : une sensualité soudaine, des élans contraires à l’ordre établi. Une friandise qui s’offre comme une parenthèse délicate et qui jette tant de pistes pour la pentalogie à venir. Vivement le printemps !

Ajisaï d’Aki Shimazaki, Actes Sud, 176 pages, 16,50 euros.

Ne pas perdre le Nore

Curieux type. Beau comme un acteur américain, doué comme seuls peut-être les auteurs scandinaves savent l’être lorsqu’il s’agit d’amarrer aux rivages du noir, trimbalant dans son sillage une rumeur d’aventures et d’affaires géopolitiques troubles, Aslak Nore, fruit des amours d’un auteur et traducteur et d’une médecin humanitaire bien connus tous deux en leur pays, né il y a quarante-sept ans à Oslo, est une énigme qui commence à faire du bruit.

Piège à loup d’Aslak Nore, traduit du norvégien par Céline Romand-Monnier, Le bruit du monde, 432 pages, 25 euros. (Crédits : LTD/DR)

Piège à loup d’Aslak Nore, traduit du norvégien par Céline Romand-Monnier, Le bruit du monde, 432 pages, 25 euros. (Crédits : LTD/DR)

Ce nouveau prince du polar venu du Nord a attendu avant d’écrire. Peut-être par piété filiale, sûrement parce qu’il fallait vivre d’abord. Ce qui pour lui a consisté à étudier à New York, à vivre au Guatemala et à fréquenter le théâtre de nombre d’opérations guerrières comme soldat dans les forces de l’Otan en Bosnie puis comme journaliste en Afghanistan, en Irak, dans le Kurdistan et presque tout le Moyen-Orient.

Après, donc, il y eut l’écriture, de grands romans brassant les rivages de l’Histoire et ceux du genre noir, les secrets de famille et ceux d’État, un succès fulgurant, dans toute la Scandinavie d’abord puis ailleurs à travers le monde, traduit dans plus de 25 langues. Un succès que ce Marseillais d’adoption partage avec son éditeur, Le bruit du monde, installé lui aussi dans la cité phocéenne.

Avec Piège à loup, son magistral nouvel opus, Nore creuse le même sillon historique et mémoriel, mais en allant plus franchement que jamais du côté du récit d’espionnage. C’est l’histoire de Henry Storm, qui porte bien son nom, lesté qu’il est de tempêtes. Dès le début de la guerre, ce jeune Norvégien s’est engagé pour les forces nazies, croyant combattre ainsi le bolchevisme.

Mais les idéaux de 1941, même dévoyés, ne seront pas les constats de 1944… Sur le front de l’Est, Storm découvre la réalité ignominieuse de la cause qu’il sert. Il rejoindra la résistance de son pays et devient à Berlin un espion dont l’audace un brin désespérée fait des merveilles, notamment pour tenter d’empêcher la mise au point d’une arme nouvelle et terrifiante susceptible de changer le cours du conflit.

L’atmosphère crépusculaire du Berlin de ces années-là, merveilleusement évoquée par le romancier, fait de celui-ci un cousin des maîtres du roman d’espionnage, John le Carré bien sûr, mais sans doute plus encore Philip Kerr, dont La Trilogie berlinoise trouve dans ce Piège à loup comme une sorte d’épisode inédit. Jubilatoire et glaçant.

Piège à loup d’Aslak Nore, traduit du norvégien par Céline Romand-Monnier, Le bruit du monde, 432 pages, 25 euros.

Le livre à relire

Connaissez-vous l’écrivain-contrebandier Henry de Monfreid, ce petit frère délinquant de Jack London qui, dans les années 1910, trafiqua des perles, des armes et des drogues en mer Rouge, ce qui lui permit d’écrire sans mentir des phrases comme « j’appareille dans la nuit, laissant les chacals glapir dans les ruines de la ville morte » ?

« Les Secrets de la mer Rouge », d’Henry de Monfreid, est à retrouver aux éditions Grasset, 400 pages, 24 euros. (Crédits : LTD/DR)

« Les Secrets de la mer Rouge », d’Henry de Monfreid, est à retrouver aux éditions Grasset, 400 pages, 24 euros. (Crédits : LTD/DR)

Si ce n’est pas le cas mais qu’il vous reste un soupçon de romantisme, précipitez-vous sur la réédition de ses Secrets de la mer Rouge, mélange de récits vécus et de flamboyantes inventions mythomanes qui firent la célébrité de l’auteur. Cela commence à Djibouti où Monfreid, parti pour devenir commerçant, s’interroge : « Pourquoi ne pas céder à l’appel de cet horizon bleu, au gré de cette mousson puissante et de suivre ces petites voiles blanches que je vois chaque jour disparaître vers cette mer Rouge, pleine de mystères ? »

Il forme donc un autre plan de carrière : devenir pêcheur de perles, pour devenir trafiquant d’armes. Dès lors, l’aventure commence ! Voilà Monfreid sur son boutre, coulant une barque de pirates pour récupérer leur butin, abordant une île peuplée de chameaux sauvages, découvrant des officiers allemands dans une garnison turque, assistant à un exorcisme durant lequel un marin croque des braises, se formant au négoce des perles où « le grand art est de donner à chaque partie l’impression qu’elle roule l’autre ».

Une histoire surgit, digne des Mille et Une Nuits, décrivant la ruse qu’employa le riche négociant Zanini pour éliminer Cheik Saïd, son rival morphinomane, et la ruse inverse de celui-ci pour piéger son assassin par-delà la mort. Bien sûr, Monfreid s’arrange volontiers avec la vérité (contrairement à ce qu’il s’efforce de nous faire avaler, il ne s’est pas converti à l’islam pour tenir une promesse formulée en pleine tempête, mais bien parce que cette conversion facilitait ses affaires).

Il est, par ailleurs, bien de son époque, préjugés compris (« quand un juif se met à être large, il est d’une prodigalité sans bornes ») C’est que Monfreid n’est pas un héros, mais un aventurier. De là ses ambiguïtés morales (le commerce des esclaves, que l’on appelle « mulets », ne l’émeut pas beaucoup). Mais de là, aussi, son charme indéniable.

Les Secrets de la mer Rouge, d’Henry de Monfreid, Grasset, 400 pages, 24 euros.

Juliette Einhorn, Anne-Laure Walter, Olivier Mony et Alexis Brocas