La découverte récente de

vingt-deux nouveaux virus chez des chauves-souris dans la province

du Yunnan, en Chine, soulève une alerte sérieuse chez les

chercheurs en santé publique et virologie. Parmi ces virus, deux se

rapprochent génétiquement des dangereux henipavirus, responsables

par le passé d’épidémies humaines meurtrières. Cette étude souligne

l’urgence de mieux surveiller ces réservoirs naturels de maladies

potentiellement transmissibles à l’homme et au bétail.

Des virus inédits à haut

risque

Une équipe internationale de

chercheurs a mené une analyse approfondie des tissus rénaux de 142

chauves-souris collectées entre

2017 et 2021 dans le Yunnan, région connue pour sa biodiversité

riche et ses interactions fréquentes entre faune sauvage et

populations humaines. Le séquençage génétique a permis d’identifier

22 virus jusqu’ici inconnus. Parmi eux, deux ont été baptisés «

henipavirus 1 » et « henipavirus 2 » de la chauve-souris du Yunnan,

et présentent une similitude génétique de 52 à 57 % avec des virus

du même groupe déjà responsables d’épidémies dévastatrices, comme

Hendra et Nipah.

Ces henipavirus sont

particulièrement préoccupants car ils ont été détectés dans les

reins des chauves-souris, un organe associé à la production

d’urine. Cette localisation suggère une voie possible de

transmission via les fluides corporels, notamment l’urine, qui

pourrait contaminer l’environnement, les fruits ou l’eau consommés

par les humains ou les animaux domestiques. Cette découverte

augmente le risque d’émergence d’une nouvelle maladie zoonotique,

c’est-à-dire une maladie transmissible de l’animal à l’homme.

Une région à risque élevé

d’émergence

Le Yunnan, grâce à son climat

et son environnement, ressemble à d’autres régions du monde où des

virus dangereux ont déjà émergé, notamment en Malaisie, foyer

historique des épidémies à Nipah. Cette similitude climatique et

écologique fait du Yunnan un véritable « point chaud » pour la

surveillance des agents pathogènes zoonotiques.

Le professeur Vinod

Balasubramaniam, virologue moléculaire à l’Université Monash en

Australie, insiste sur la nécessité de

renforcer la surveillance et les mesures préventives dans cette

région : « Ces virus sont particulièrement préoccupants car ils

pourraient contaminer les humains via des fruits ou de l’eau

souillés par l’urine des chauves-souris. La vigilance est

indispensable pour éviter une nouvelle crise sanitaire. »

Au-delà des virus : des

bactéries et un parasite inconnus

La recherche ne s’est pas

limitée aux seuls virus. Elle a également permis d’identifier deux

nouvelles espèces bactériennes, dont une baptisée Flavobacterium yunnanensis, ainsi qu’un

parasite unicellulaire jusqu’ici inconnu, nommé Klossiella yunnanensis. Ces découvertes

élargissent notre compréhension de la biodiversité microbienne

hébergée par les chauves-souris et des menaces potentielles qu’elle

représente.

Ce focus sur les organes

internes, en particulier les reins, est une approche nouvelle dans

l’étude des maladies émergentes. Jusqu’ici, la majorité des

recherches se concentraient sur les excréments ou la salive des

chauves-souris, négligeant les tissus qui pourraient receler

d’autres agents pathogènes. Cette étude suggère donc que les tissus

internes sous-étudiés pourraient être des réservoirs importants

pour des micro-organismes infectieux encore inconnus.

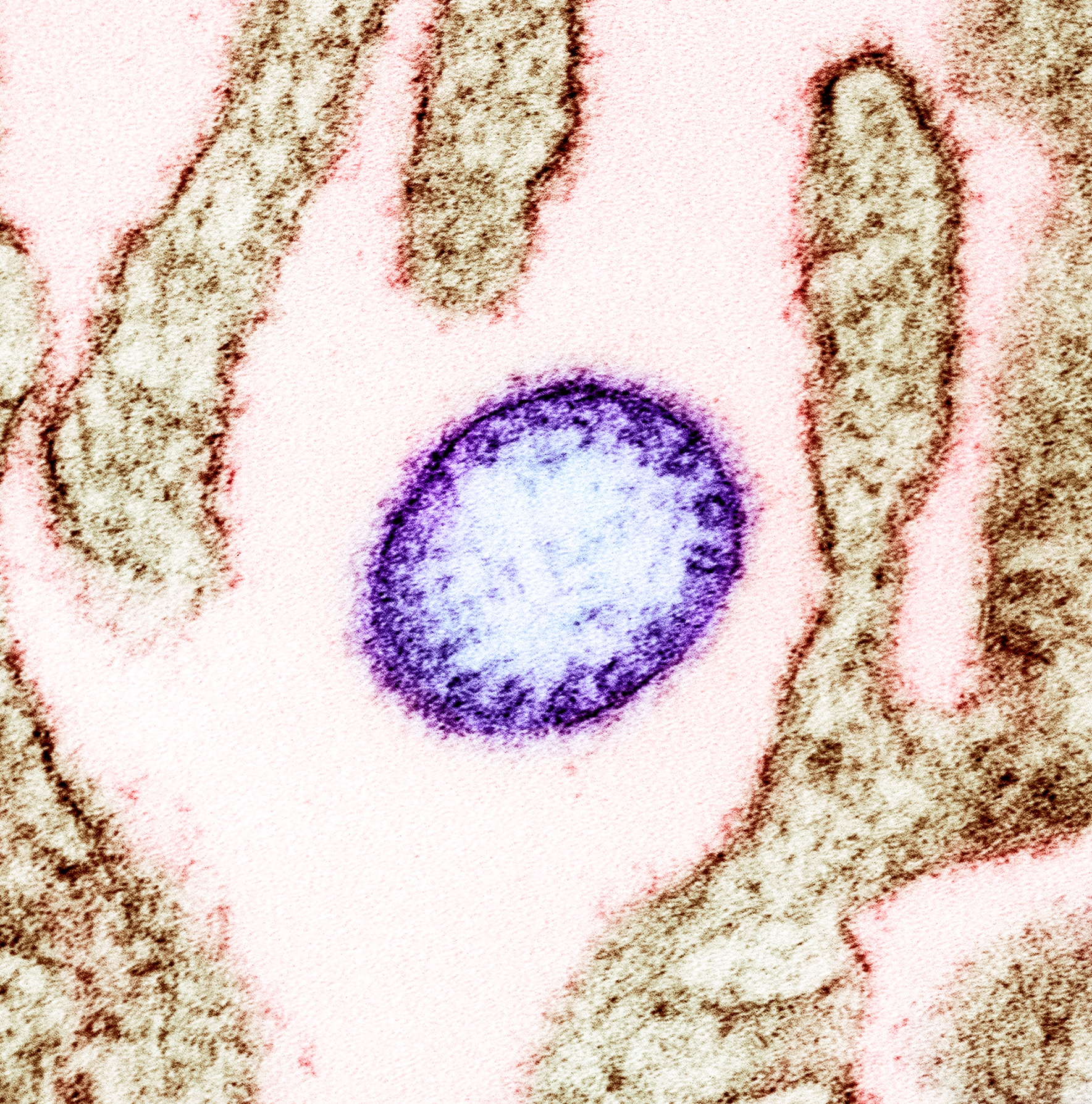

Micrographie électronique à transmission colorisée d’une particule

extracellulaire mature du virus Nipah (violet) près de la

périphérie d’une cellule VERO infectée (marron). Image prise et

retouchée au Centre de recherche intégrée du NIAID à Fort Detrick.

Crédits : NIAIDPourquoi s’inquiéter des

virus de chauves-souris ?

Les chauves-souris sont des

hôtes naturels pour de nombreux virus dangereux. Elles ont été

impliquées dans l’émergence de plusieurs maladies virales majeures

affectant l’homme, telles que le virus Ebola, le virus Marburg, le

SRAS (Syndrome Respiratoire Aigu Sévère), le MERS (Syndrome

Respiratoire du Moyen-Orient), et plus récemment la COVID-19. La

particularité de ces animaux est qu’ils peuvent héberger ces virus

sans en être malades, leur système immunitaire étant

particulièrement adapté.

Le risque vient de la

transmission de ces virus à d’autres animaux, puis éventuellement

aux humains, souvent via des contacts directs ou indirects

(aliments, eau contaminés). Cette « transmission zoonotique » est à

l’origine de nombreuses pandémies. Mieux comprendre quels virus

circulent chez les chauves-souris, et comment ils peuvent

contaminer d’autres espèces, est donc un enjeu crucial de santé

mondiale.

Une vigilance indispensable

pour prévenir la prochaine épidémie

Cette découverte souligne

l’importance de renforcer la surveillance écologique et sanitaire

dans les zones où les humains et la faune sauvage cohabitent

étroitement. Les risques de transmission sont d’autant plus élevés

dans des zones rurales où les chauves-souris nichent à proximité

des villages et des vergers.

En conjuguant séquençage

génétique, écologie et surveillance sanitaire, les chercheurs

espèrent identifier précocement les agents pathogènes susceptibles

de déclencher la prochaine crise sanitaire mondiale. Cela permettra

d’anticiper les mesures de prévention, notamment en contrôlant la

contamination des aliments et de l’eau, afin d’éviter que ces

nouveaux virus ne franchissent la barrière inter-espèces.

En résumé, la découverte de ces nouveaux

virus chez les chauves-souris du Yunnan est un signal d’alarme

clair. Le risque d’émergence d’une maladie infectieuse grave,

transmissible à l’homme ou au bétail, est réel. Pour limiter ce

danger, une collaboration internationale en sciences, santé

publique et écologie est plus que jamais nécessaire.