En 1886, Paul Cezanne affiche son ambition à mots peu couverts. Selon lui, « il y aurait des trésors à emporter de ce pays-ci, qui n’a pas trouvé un interprète à la hauteur des richesses qu’il déploie ». Cet interprète, il le sera, indubitablement. Les paysages, les portraits, les natures mortes, tout dans la peinture de Cezanne prend source dans le Midi, dans une veine toujours éloignée du régionalisme, qui ne l’attira jamais. La Provence est volontiers son sujet, elle n’en a pas forcément l’accent. Car Cezanne a une ambition, devenir un grand peintre.

Et c’est bel et bien à Paris, où se trouvent les maîtres – qu’ils soient vivants ou accrochés aux cimaises des musées –, où se jouent aussi les grandes batailles et querelles picturales, que le peintre passera une large partie de sa vie. Malgré les réticences paternelles, le jeune Paul parvient à s’y installer, en 1861, partageant, dès lors, son temps entre le Nord et le Sud, venant volontiers séjourner les hivers en Provence, où il trouve toujours le gîte et le couvert auprès de sa famille.

Tiraillé entre Paris et le Midi

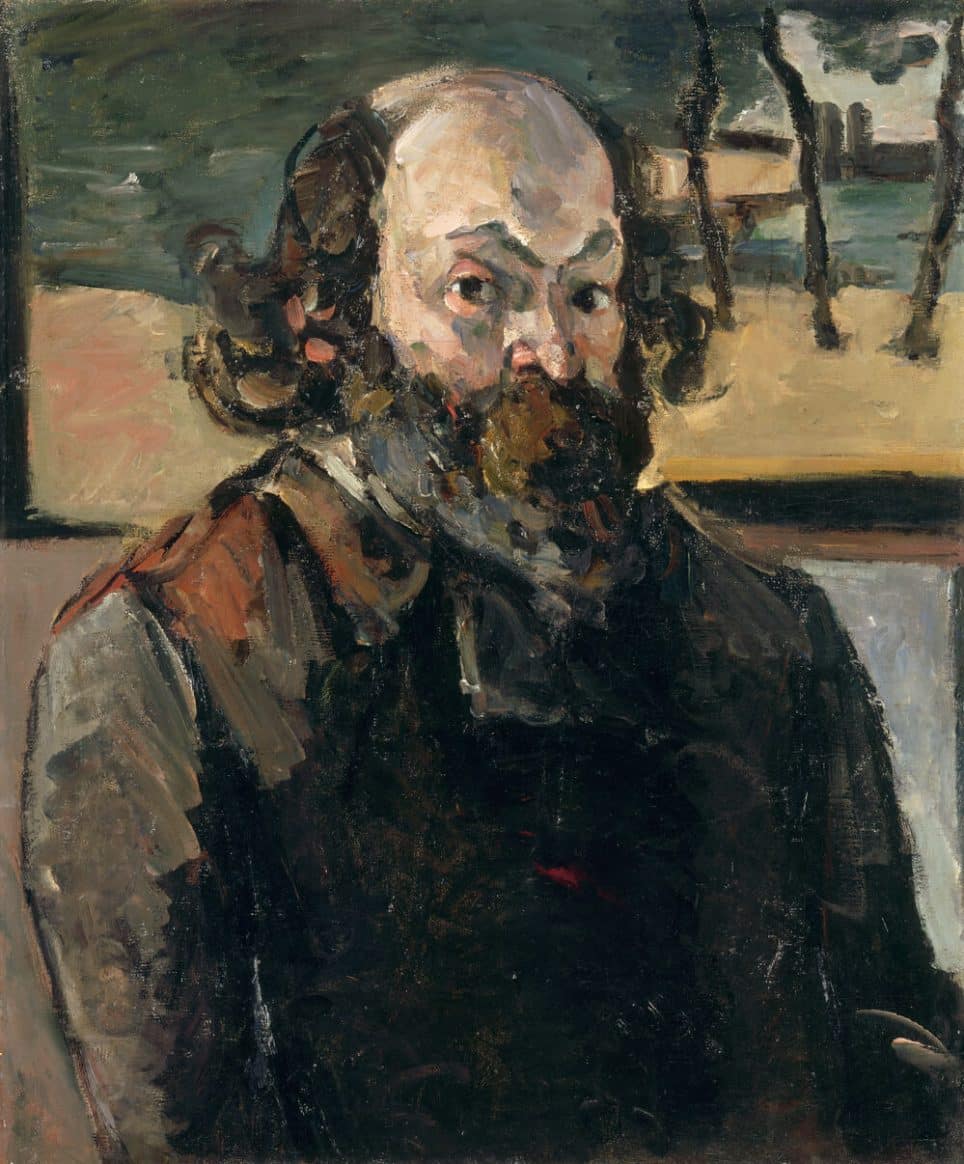

Paul Cézanne, Portrait de l’artiste, vers 1875

i

Huile sur toile • 64 × 53 cm • musée d’Orsay, Paris • © RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski

La décennie 1870 sera plus parisienne et francilienne, notamment pour des raisons personnelles : son père n’est pas au courant de sa liaison avec Hortense Fiquet ni même de la naissance, le 4 janvier 1872, de son fils Paul, ce qui complique les séjours à Aix. Mais à Paris, les déconvenues s’enchaînent. Cezanne échoue au concours d’entrée de l’École des beaux-arts, il se voit fermer les portes du Salon. La fréquentation des peintres d’avant-garde n’est pas un gage de succès et le caractère bourru du peintre n’est pas véritablement adapté aux manières parisiennes. Il faudra attendre 1895, et le soutien inespéré du marchand Ambroise Vollard, pour que Cezanne bénéficie de sa première grande exposition – il a alors 56 ans.

À la fin de sa vie, le retour aux sources est une évidence. Alors que sa femme et son fils préfèrent la capitale, c’est à Aix que le vieux peintre veut vivre et travailler. Y fuit-il aussi ceux que certaines mauvaises langues appellent « La Boule » et « le boulet », Hortense et son fils Paul ? Dès 1885, pressentant l’inévitable tropisme méridional, Cezanne expliquait à Claude Monet : « Me voilà donc retombé dans le Midi, dont je n’aurais peut-être jamais dû m’éloigner, pour m’élancer à la poursuite chimérique de l’art. »

À lire aussi :

À Aix, les bulldozers menacent les paysages de Cezanne

Longtemps absent du musée d’Aix

« La position de Cezanne dans l’histoire de l’art est à la fois universelle et particulière, notait Philip Conisbee dans le catalogue de l’exposition ‘Cezanne en Provence’ (2006). Son art a une résonance intemporelle, mais ce fut chez lui, en Provence, dans le pays d’Aix – ce vieux sol natal –, dans et autour de la ville d’Aix qui l’avait vu naître, qu’il produisit nombre de ses œuvres les plus personnelles et originales. »

Paul Cézanne, Fruits et pot de gingembre, vers 1890–1893

i

huile sur toile • 33 × 46 cm • Coll. musée Langmatt, Baden • © Christie’s Images Limited 2023

Dès lors, pourquoi sa ville mit-elle tant de temps à l’aimer ? Tout le monde garde en mémoire la terrible sentence, prononcée vers 1900 par le sculpteur Auguste-Henri Pontier, alors conservateur au musée d’Aix et directeur de l’école de dessin : « Moi vivant, aucun Cezanne n’entrera au musée ! » Légende ou pas, l’anathème dura, au point que les seules œuvres conservées longtemps dans ce musée, qui l’avait pourtant formé comme artiste, furent les quelques dessins académiques et copies du jeune élève issus des archives de l’école de dessin. Dès la mort du peintre, en 1906, Ambroise Vollard se fit donc un plaisir de récupérer à vil prix les Cezanne achetés par quelques audacieux collectionneurs locaux pressés de s’en débarrasser, quitte à les passer par les fenêtres. Ses œuvres intégrèrent ainsi les plus grandes collections internationales, aux États-Unis ou en Russie.

À lire aussi :

Les événements de l’année « Cezanne 2025 » à Aix-en-Provence dévoilés

Une vive hostilité entre le peintre et ses contempteurs provençaux

Paul Cezanne, Marronniers et ferme au Jas de Bouffan, 1884–1885

i

Huile sur toile • 91,8 × 72,9 cm • Coll. & © Norton Simon Art Foundation, Pasadena

Au musée Granet, il faudra attendre 1984 pour obtenir le dépôt de huit tableaux des collections nationales. Nul n’est prophète en son pays. Du vivant de Cezanne, sa peinture, trop peu conventionnelle, particulièrement dans sa période dite « couillarde », son style très personnel, la maladresse (parfois) de ses premières œuvres, son tempérament impétueux effrayèrent au plus haut point les bourgeois autant qu’ils n’avaient guère convaincu les autorités officielles des Salons parisiens.

Celui que Maurice Denis surnomma pourtant dès 1907 le « maître d’Aix » leur rendit bien et ne fut jamais tendre avec ses congénères. Son camarade parisien Antoine Guillemet en témoigne et l’écrit sans détour dans une lettre datée de novembre 1866 : « Les Aixois lui agacent toujours les nerfs, ils demandent à aller voir sa peinture pour ensuite la débiner ; aussi a-t-il pris avec eux un bon moyen : ‘Je vous emmerde’ leur dit-il et les gens sans tempérament fuient épouvantés. »

Henri Dobler, furieusement conservateur, jugea que « la sale peinture » de Cezanne était « la plus grande escroquerie du siècle ».

Son pire détracteur sera Henri Dobler (1863–1941), grand défenseur du patrimoine aixois et dernier propriétaire du Pavillon Vendôme, élégante construction baroque qu’il céda plus tard à la Ville. Mécène, collectionneur, journaliste… Dobler, furieusement conservateur, jugea que « la sale peinture » de Cezanne était « la plus grande escroquerie du siècle ». Il fut de ceux qui s’opposèrent à l’entrée de ses œuvres au musée Granet. Quelques artistes tentèrent de contester ce diktat local, revendiquant l’héritage de Cezanne, ceux que le vieux peintre emmenait parfois travailler le motif à ses côtés : Joseph Ravaisou, Édouard Ducros ou Louise Germain.

L’atelier des Lauves de Paul Cezanne

i

C’est toutefois le soutien de Marcel Provence (Joannon de son vrai nom) qui fut décisif. Militant régionaliste (ce que Cezanne ne fut jamais !), fondateur de la Société Paul Cezanne – destinée notamment à la préservation des archives de l’artiste –, il racheta l’atelier des Lauves, laissé à l’abandon, en 1922.

Provence conserva l’esprit des lieux et y vécut jusqu’à sa mort en 1951. Ce proche de Frédéric Mistral y fit venir Winston Churchill peindre sur les traces du maître d’Aix. Provence, à qui Dobler adressa ces mots : « Et maintenant, sans rancune, mon cher Marcel [Provence], aimez votre Cezanne en toute paix, tout en me laissant à mon aise détester la formule d’art qu’il représente et que l’avenir, je l’espère, jugera. »

Cezanne à Aix-en-Provence

Beaux Arts Éditions • 176 p. • 29,50€

Arrow

Cezanne au Jas de Bouffan

Du 28 juin 2025 au 12 octobre 2025

www.museegranet-aixenprovence.fr

Musée Granet • Place Saint-Jean de Malte • 13080 Aix-en-Provence

www.museegranet-aixenprovence.fr