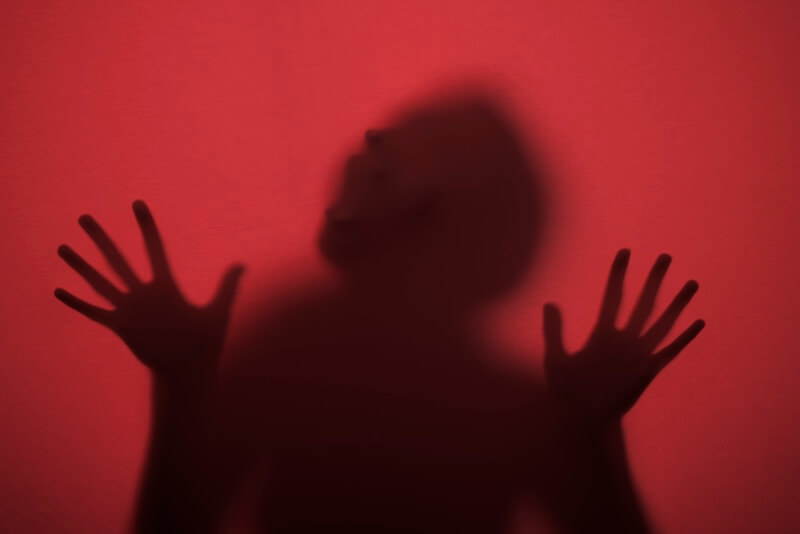

Le cauchemar, jusqu’il y a peu, était relégué au rang d’expérience onirique désagréable, mais sans véritable conséquence. Une croyance fermement établie que vient pourtant bousculer le fruit d’une étude britannique, présentée il y a quelques jours au Congrès de l’Académie européenne de neurologie, organisé en Finlande.

Une équipe internationale de chercheurs de l’Imperial College de Londres et de l’Institut de recherche sur la démence britannique s’est focalisée sur le risque de décès prématurés, alimentant leur étude en analysant les données portant sur plus de 180 000 adultes et 2 400 enfants.

Et leur constat est pour le moins alarmant : les cauchemars récurrents, au-delà de leur impact sur la qualité de vie, pourraient bel et bien entraîner une surmortalité notable, en lien avec des processus physiopathologiques identifiables.

Cauchemar et risque de décès prématuré : l’étude est-elle fiable ?

L’étude n’a rien de farfelue. Elle repose sur une analyse approfondie de données issues de plusieurs cohortes suivies pendant près de deux décennies. Les chercheurs ont collecté des informations sur les habitudes de sommeil, la fréquence des cauchemars, l’état de santé général, les antécédents médicaux et le statut socio-économique des participants.

Les adultes, majoritairement britanniques, étaient âgés de 26 à 86 ans. Chez ceux rapportant des cauchemars au moins une fois par semaine, les scientifiques ont observé un risque de décès prématuré multiplié par trois avant l’âge de 70 ans, toutes causes confondues.

Cauchemars, stress et vieillissement précoce

L’hypothèse centrale avancée par les chercheurs repose sur le lien entre cauchemars fréquents et activation prolongée du système de réponse au stress. Lors d’un cauchemar, le cerveau s’active intensément, parfois au même niveau que dans une situation de danger réel, provoquant une libération importante de cortisol, l’hormone du stress.

Cette exposition répétée et chronique au cortisol pourrait altérer différents systèmes biologiques, notamment cardiovasculaires et immunitaires, et accélérer le vieillissement des cellules. L’équipe a par ailleurs relevé une corrélation entre cauchemars fréquents et raccourcissement des télomères, marqueur bien connu du vieillissement cellulaire.

Un signal d’alarme pour la santé publique

Ces résultats changent la perception du cauchemar, souvent banalisé dans le discours médical. Ils incitent à intégrer la fréquence et l’intensité des rêves perturbateurs dans l’évaluation du risque de santé globale.

Les chercheurs plaident pour un dépistage plus systématique des troubles du sommeil dans la pratique clinique, notamment chez les patients présentant des antécédents de troubles anxieux, de dépression ou de stress post-traumatique, populations plus susceptibles de souffrir de cauchemars récurrents.

Quel impact chez les enfants ?

L’étude a aussi inclus une cohorte d’enfants âgés de 8 à 10 ans, suivis sur une période de 10 ans. Chez les jeunes sujets rapportant des cauchemars fréquents, les chercheurs ont observé des marqueurs de stress chronique similaires à ceux des adultes, ainsi qu’une altération du développement cognitif.

Si le lien avec la mortalité ne peut être établi aussi clairement, les résultats plaident pour une attention accrue au sommeil des enfants et adolescents, notamment dans le cadre scolaire et pédiatrique.

Des perspectives thérapeutiques à explorer

Si le lien de causalité exact entre cauchemars et décès prématurés reste à confirmer, cette étude ouvre la voie à de nouvelles stratégies de prévention. Les auteurs recommandent notamment la promotion des approches non médicamenteuses comme la thérapie cognitivo-comportementale, la méditation de pleine conscience, ou encore l’aménagement des horaires de sommeil.

L’intégration d’un suivi spécifique des troubles du rêve dans les bilans de santé pourrait permettre de repérer plus tôt les profils à risque et d’agir avant que les conséquences ne deviennent systémiques.

À SAVOIR

Les cauchemars sont des rêves intenses et effrayants qui surgissent principalement pendant le sommeil paradoxal, une phase où l’activité cérébrale est particulièrement élevée. Ils déclenchent souvent un réveil brutal accompagné de peur ou d’anxiété, et sont associés à une forte activation émotionnelle, notamment au niveau de l’amygdale, une région clé dans la gestion des émotions.

Leur étude scientifique remonte au XIXe siècle, avec les premières approches médicales et psychiatriques. Mais c’est au XXe siècle que la recherche s’accélère, d’abord avec la psychanalyse de Freud qui en fait un reflet de l’inconscient, puis grâce aux découvertes en neurobiologie du sommeil. L’arrivée de la polysomnographie dans les années 1950 permet enfin d’observer précisément les phases du sommeil et de mieux comprendre les mécanismes cérébraux impliqués dans les cauchemars.

Ma Santé