Avec la sortie de Jurassic World : Renaissance le 4 juillet prochain, une question récurrente s’apprête à revenir sur la table : à quel point les dinosaures étaient-ils dangereux ? Voici cinq exemples de reptiles géants qu’il faudrait absolument éviter, sous peine de passer un mauvais quart d’heure.

Tyrannosaurus rex : le superprédateur par excellence

Difficile de commencer par autre chose que le roi en personne, le dinosaure le plus connu de tous : le Tyrannosaurus rex. Ce n’est pas un hasard s’il porte un nom aussi évocateur : rares sont les espèces qui ont autant dominé leurs écosystèmes respectifs. Ces montagnes de muscles d’une douzaine de mètres de long pour près d’une dizaine de tonnes à l’âge adulte étaient dotées d’une mâchoire phénoménale qui, selon les estimations les plus récentes, était capable d’exercer une pression de plus de six tonnes. Un record absolu dans l’histoire du règne animal connu, suffisant pour broyer à peu près n’importe quoi avec une facilité déconcertante.

En outre, ils disposaient aussi d’un arsenal sensoriel extrêmement développé. Entre leur excellente vision équivalente à celle des rapaces modernes, leur odorat surdéveloppé et leur ouïe très sensible dans le bas du spectre (parfait pour entendre le moindre pas à grande distance), il est quasiment certain qu’un T. rex serait averti de notre présence bien avant que nous puissions en détecter le moindre signe. Pas rassurant pour un sou, sachant que, même si cela peut sembler contre-intuitif à cause de ses mensurations, le T. rex était exceptionnellement doué pour tendre des embuscades.

Et la mauvaise nouvelle pour un humain qui se retrouverait face à un tel monstre, c’est qu’il n’existe quasiment aucune chance de le semer. Des modélisations biomécaniques suggèrent une vitesse de pointe comparable à celle d’un sprinteur olympique… mais aussi qu’il était capable de tenir cette allure, car morphologiquement parlant, il s’agit d’un animal spécialisé dans la course sur une longue distance. Morale de l’histoire : la seule manière de rester en sécurité dans un monde où notre espèce côtoie ces machines à tuer, c’est d’éviter consciencieusement leur territoire.

Spinosaurus : la terreur aquatique

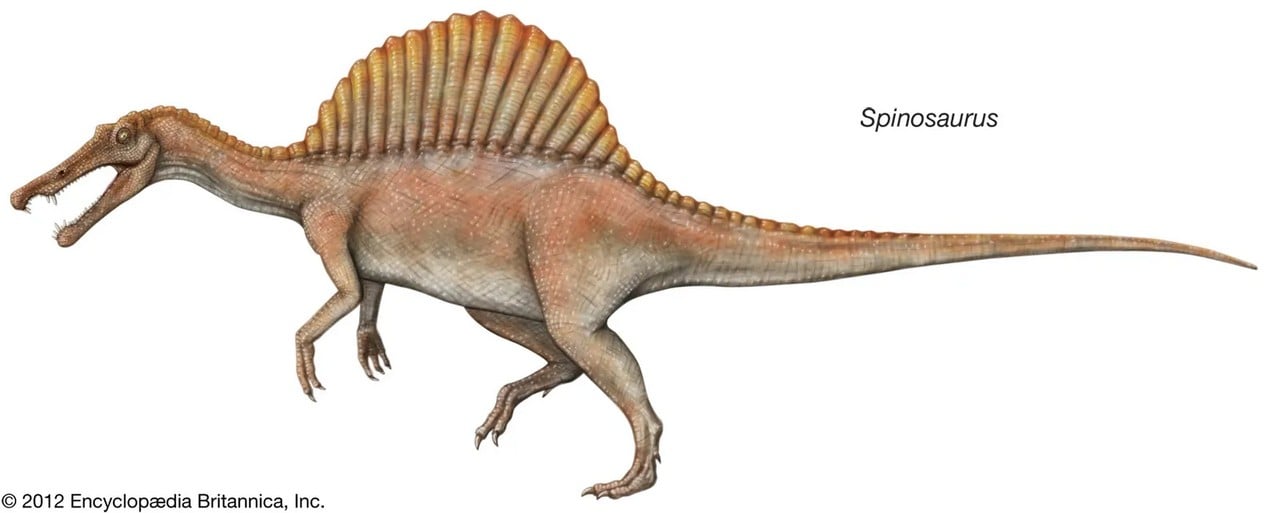

Ce conseil vaut aussi pour notre prochain sujet : le Spinosaurus. C’est un cousin du T. rex qui appartient lui aussi au clade des théropodes, et a vécu environ une trentaine de millions d’années avant lui.

La grande différence, c’est son environnement de prédilection. Contrairement au roi des dinosaures, qui dominait la chaîne alimentaire des plaines côtières ou des forêts, Spinosaurus faisait de même dans des mangroves, estuaires, et autres espaces dominés par l’eau. Comme l’indique son corps allongé, doté d’un immense aileron dorsal et d’une queue plate et puissante, il était spécialisé dans la chasse en environnement aquatique. Un malheureux nageur n’aurait aucune chance. Sa mâchoire de deux mètres, garnie de crocs incurvés et propulsée par une puissante musculature, en faisait un piège mortel.

© Encyclopedia Britannica

© Encyclopedia Britannica

Et rester sur la berge ne suffirait pas à vous mettre en sécurité pour autant. Plusieurs études suggèrent que Spinosaurus pouvait également se déplacer et chasser sur la terre ferme, un peu à la manière des crocodiles d’aujourd’hui. Il s’agirait d’ailleurs du seul grand dinosaure carnivore connu à en être capable.

Inutile de préciser que cela serait une très mauvaise nouvelle pour d’éventuels humains passant à proximité. Même s’il lui manque l’incroyable puissance brute du T. rex, on peut aisément l’imaginer rester tapi dans l’eau, en toute discrétion, puis jaillir sur une proie terrestre avant de la traîner dans son territoire de prédilection, où elle n’aurait absolument aucune chance de rivaliser. Imaginez un crocodile de 7 tonnes pour 15 mètres de long, et vous aurez une bonne idée de ce à quoi vous attendre.

Si des humains avaient vécu à son époque, notre espèce aurait probablement développé un rapport assez différent au précieux liquide, car la simple existence du Spinosaurus aurait suffi à dissuader plus d’un bipède de s’aventurer à proximité d’un point d’eau.

Utahraptor : le chasseur d’humain idéal

Paradoxalement, la taille de ces deux monstres pourrait toutefois être un avantage dans certains cas. Pour des géants pareils, un humain ne représenterait qu’un petit casse-croûte, et ils pourraient donc nous délaisser au profit d’un repas plus consistant. Mais ce n’est pas le cas de certaines espèces de Droméosauridés (souvent appelés “raptors” dans la culture populaire) légèrement plus petites.

Une vue d’artiste d’un Utahraptor. © Fred Wierum via Wikimedia Commons

Une vue d’artiste d’un Utahraptor. © Fred Wierum via Wikimedia Commons

C’est par exemple le cas d’Utahraptor. Selon les experts, ce cousin carnivore du petit Velociraptor pouvait atteindre deux mètres de haut pour environ 600 kg, soit à peu près les mensurations d’un ours polaire adulte. Un humain constituerait donc une portion idéale, suffisamment grosse pour justifier la dépense d’énergie, et suffisamment inoffensive pour minimiser les risques — deux facteurs critiques pour toute stratégie de prédation.

Et cette motivation claire n’augurerait rien de bon pour notre espèce, car l’évolution a aussi doté Utahraptor d’un arsenal à l’efficacité rare. Sa masse musculaire seule lui offrirait déjà un avantage déterminant sur la grande majorité des proies. Il était aussi doté d’une mâchoire très puissante, capable de broyer des os, et garnie de dents affûtées comme des rasoirs. Et au cas où cette combinaison dévastatrice ne suffirait pas, ses bras puissants étaient munis de griffes incurvées, aussi longues et affûtées qu’un gigantesque couteau de cuisine.

Deinonychus : le tueur agile

Moins célèbre que ses cousins mais tout aussi inquiétant, Deinonychus fait aussi partie des prédateurs qui auraient pu représenter une menace de premier plan pour l’humanité.

Par rapport aux trois exemples cités plus haut, il s’agit d’une espèce relativement petite, avec tout juste un mètre de haut pour environ 70 kg sur la balance. La principale différence réside toutefois dans sa stratégie. Contrairement aux plus gros théropodes qui misaient beaucoup sur la puissance brute, Deinonychus était remarquablement agile et précis — mais pas démuni pour autant.

Une vue d’artiste de Deinonychus. © Fred Wierum via Wikimedia Commons

Une vue d’artiste de Deinonychus. © Fred Wierum via Wikimedia Commons

Il disposait notamment d’une arme spécialisée assez iconique : une griffe recourbée extrêmement tranchante située au niveau du deuxième orteil. L’instrument parfait pour trancher dans la chair… et pour s’agripper fermement à une proie qui tenterait de fuir. Cette griffe était d’autant plus redoutable que Deinonychus était capable de courir bien plus vite que la plupart de ses cousins, grâce à sa morphologie spécialisée dans la poursuite, qui lui permettait d’atteindre des pointes de vitesse du même ordre qu’Usain Bolt pendant son légendaire 100 m de 2009. En résumé, un humain n’aurait donc absolument aucune chance de lui échapper.

Et pour couronner le tout, des paléontologues ont retrouvé des fossiles de Deinonychus amassés autour de carcasses — un détail qui suggère qu’ils pouvaient chasser en groupe. Une hypothèse qui reste sujette à débat parmi les chercheurs, mais qui rendrait ces dinosaures déjà menaçants individuellement encore plus terrifiants.

Triceratops : le tank territorial

Jusqu’à présent, nous n’avons cité que des espèces avides de viande fraîche. Or, les carnivores ne sont pas les seuls à représenter un énorme danger — et il suffit de jeter un œil du côté du Triceratops pour s’en convaincre.

Dans la culture populaire, ces majestueux dinosaures à trois cornes ont tendance à être présentés comme des créatures placides qui essaient tant bien que mal de vivre leur vie entre deux assauts de prédateurs. Mais ne laissez pas cette image caricaturale vous berner. Le simple fait d’avoir réussi à persister à la fin du Crétacé, une époque truffée de superprédateurs plus impitoyables les uns que les autres, en dit long sur les capacités du Triceratops.

© Nobu Tamura via Wikimedia Commons

© Nobu Tamura via Wikimedia Commons

Des preuves fossiles montrent que c’est l’un des rares animaux de l’époque qui pouvaient tenir tête au fameux T. rex. Pour cela, il pouvait compter sur sa large collerette solide, garnie de deux cornes d’un mètre parfaitement placées pour viser la gorge d’un immense théropode comme le tyrannosaure. Et surtout, l’ensemble était monté sur un socle particulièrement robuste pouvant atteindre les dix tonnes — un véritable tank sur pattes.

Mais même cet arsenal défensif remarquable n’aurait pas suffi à survivre. Au Crétacé, il fallait aussi avoir le tempérament qui va avec ; tourner le dos à un T. rex, par exemple, n’était tout simplement pas une option viable. Et Triceratops l’avait bien compris. Sur la base de preuves fossiles, comme des marques sur la collerette, les spécialistes ont déterminé que cette espèce n’hésitait pas à contre-attaquer frontalement. En outre, ces animaux sont considérés comme extrêmement farouches et territoriaux. On peut raisonnablement estimer qu’un Triceratops n’hésiterait pas une seconde à se montrer hostile envers tout animal qui s’en approcherait, ne serait-ce que par principe de précaution.

Et s’il se sentait menacé et décidait de charger, un pauvre humain n’aurait quasiment aucune chance d’en sortir indemne. Des simulations biomécaniques suggèrent en effet que les Triceratops pouvaient foncer à 30 km/h. Certes, c’est plus lent qu’un rhinocéros blanc, par exemple, mais cela reste suffisant pour rattraper un athlète confirmé et le réduire en charpie, soit à l’aide de ses cornes, soit simplement de sa masse corporelle.

Si notre espèce avait cohabité avec des Triceratops, nous aurions donc probablement dû apprendre à nous tenir à bonne distance, sous peine de finir en pâté de viande pour les charognards.

Conclusion

Cette petite sélection, qui aurait aisément pu être étendue à des tas d’autres espèces, montre que notre espèce aurait probablement eu beaucoup de mal à s’épanouir au Mésozoïque. Il convient toutefois de préciser que les détails restent sujets à débat.

Malgré des progrès substantiels dans les techniques analytiques et biomécaniques, les informations à notre disposition restent éparses et incomplètes. Les fossiles d’Utahraptor et de Spinosaurus, par exemple, sont extrêmement rares, et nous ne disposons que de quelques fragments, loin de pouvoir reconstituer un squelette entier. Des lacunes qui forcent les chercheurs à extrapoler, avec tout ce que cela implique pour la fiabilité de ces informations.

Mais d’un autre côté, c’est aussi ce flou qui rend les œuvres comme Jurassic Park si captivantes ; elles comblent ces vides scientifiques en alimentant l’imaginaire collectif. Et si ces libertés créatives font parfois grincer des dents chez les paléontologues, elles ne manquent pas de nous rappeler que nous avons hérité d’un monde autrefois peuplé de créatures absolument fascinantes. Nous vous donnons donc rendez-vous en salle le 4 juillet prochain pour découvrir le nouvel opus, qui s’annonce plus spectaculaire que jamais.

🟣 Pour ne manquer aucune news sur le Journal du Geek, abonnez-vous sur Google Actualités et sur notre WhatsApp. Et si vous nous adorez, on a une newsletter tous les matins.