- La France est touchée par une importante vague de chaleur depuis le 19 juin.

- Mardi et mercredi, 16 départements du nord de la France sont en vigilance rouge canicule.

- Les territoires du sud, bien que touchés par les mêmes températures, ne sont quant à eux qu’en vigilance orange, car en France, les seuils de températures à atteindre pour déclencher une alerte diffèrent d’un département à l’autre.

Suivez la couverture complète

La France face à une canicule d’une « ampleur inédite »

La France surchauffe. Depuis le 19 juin, l’Hexagone est frappé par une importante vague de chaleur, avec un pic qui devrait être atteint ce mardi 1ᵉʳ juillet et dans la nuit de mardi à mercredi. Cet épisode, par sa durée, son étendue géographique et son intensité, « nécessite une vigilance particulière », alerte Météo-France sur son site (nouvelle fenêtre). Le prévisionniste a ainsi placé 68 départements en vigilance orange canicule et 16 en vigilance rouge, qui correspond « à une canicule extrême » et présente « un fort impact sanitaire pour l’ensemble de la population, ainsi que des impacts sociétaux ».

Pour mardi 01 juillet 2025 : 🔴 16 départements en Vigilance rouge 🟠 68 départements en Vigilance orange Pour mercredi 02 juillet 2025 : 🔴 16 départements en Vigilance rouge 🟠 67 départements en Vigilance orange Restez prudents et informés : https://t.co/JGz4rTUvHP pic.twitter.com/zIaMsJRoG5 — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) July 1, 2025

Le plus haut niveau d’alerte concerne des départements du nord de la France qui seront pourtant confrontés à des températures similaires aux territoires du sud de l’Hexagone, pour la plupart placés en vigilance orange. Comment expliquer cette différence de vigilance ? Parce que le seuil de déclenchement de l’alerte canicule varie (nouvelle fenêtre) d’un département à l’autre.

Les leçons de la canicule de 2003

D’un territoire à l’autre, les niveaux d’alerte sont déterminés en fonction de leur habitude ou non à des chaleurs importantes et donc de leur adaptation. Ainsi, dans les Bouches-du-Rhône, une canicule sera déclarée avec une température minimale de 35°C le jour et 24°C la nuit durant trois jours consécutifs. Ce sera 34°C le jour et 20°C la nuit dans le Rhône ou encore 31°C le jour et 18°C dans les Côtes-d’Armor. Du côté de l’Île-de-France, les seuils d’alerte sont fixés à 31°C le jour et 21°C la nuit à Paris, dans les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne, mais à 35°C et 20°C dans le Val-d’Oise et l’Essonne, par exemple.

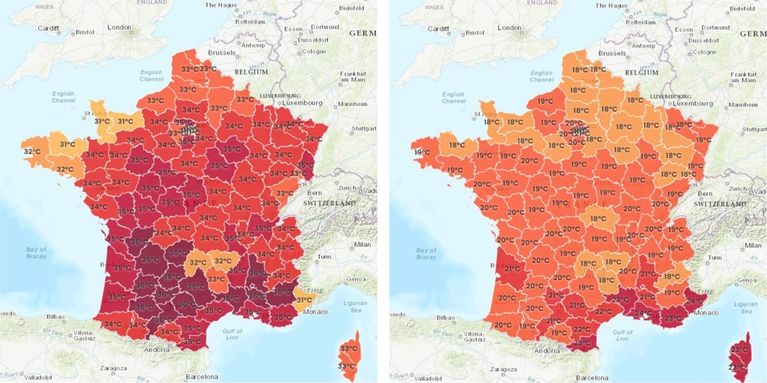

À droite les températures minimales en journée et à gauche les températures minimales la nuit entraînant le déclenchement de l’état de canicule par département – Weather’n’co

À droite les températures minimales en journée et à gauche les températures minimales la nuit entraînant le déclenchement de l’état de canicule par département – Weather’n’co

Ce Système d’alerte canicule et santé (Sacs) a été mis en place au début de l’été 2004 par Météo-France et l’Institut de veille sanitaire, après la canicule de 2003 (nouvelle fenêtre), qui avait causé la mort de près de 15.000 personnes. Une fois le seuil d’alerte canicule déclenché, le niveau de vigilance (verte, jaune, orange ou rouge) est ajusté en fonction de facteurs susceptibles d’aggraver l’impact sanitaire des fortes chaleurs comme la durée, la précocité de la vague de chaleur, la pollution ou l’humidité, précise Météo-France (nouvelle fenêtre).

Objectif : « Permettre la mise en place rapide de mesures de prévention et de gestion de l’événement », le tout fondé sur « la surveillance des prévisions d’indicateurs biométéorologiques (IBM) et sur un système de seuils d’alerte départementaux », détaille Santé publique France (nouvelle fenêtre) (SpF) dans un bilan sur le système. Des seuils établis en 2006 à partir d’une étude menée dans 14 grandes agglomérations françaises, dont Toulouse, Nantes, Le Havre, Marseille ou Paris.

Lire aussi

Canicule : Humidex, cet indice qui mesure l’inconfort lors des vagues de chaleur

Le Sacs est revu régulièrement en fonction des retours d’expérience. Par exemple, pointe SpF, à Marseille, « les seuils ont été réévalués vers des valeurs plus élevées (22-34 °C vs 24-35 °C) en 2009, compte tenu du nombre important d’alertes générées entre 2004 et 2009, du faible impact visible sur les données sanitaires, et de l’hypothèse que la ville est mieux adaptée à la chaleur ».

Annick BERGER