La fréquence et l’intensité des vagues de chaleur observées en Europe de l’Ouest dépassent ce qu’anticipaient les modèles climatiques. Ce décalage s’explique par la difficulté de prise en compte de facteurs régionaux et effraie les scientifiques. Ces derniers appellent à accélérer l’adaptation du territoire face aux températures extrêmes qui se multiplient.

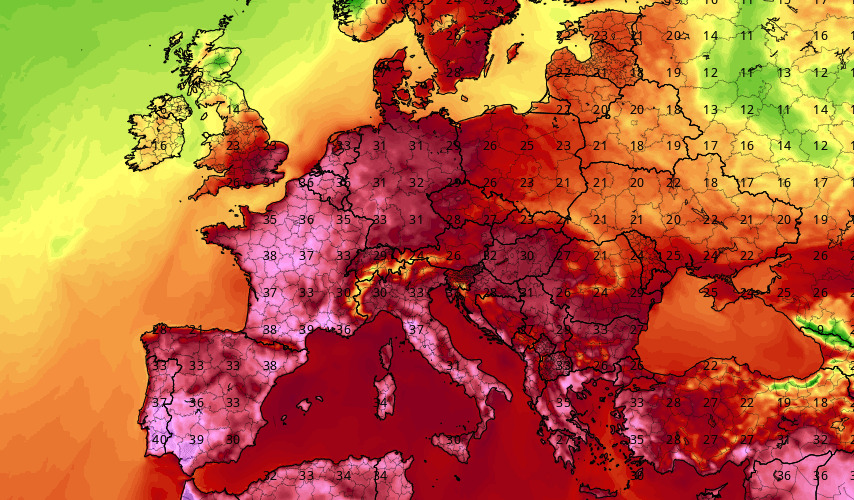

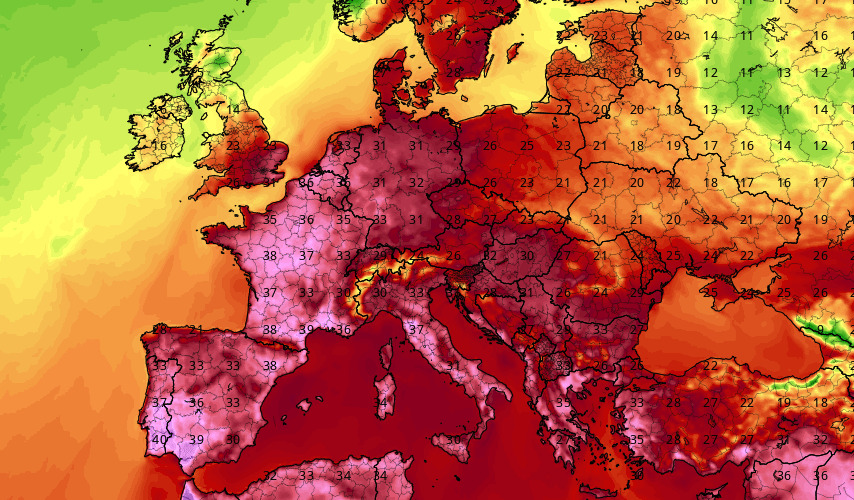

Mardi 1 juillet, les températures ont frôlé les 40 degrés en France. //Photo : TropicalTidbeats.com

Mardi 1 juillet, les températures ont frôlé les 40 degrés en France. //Photo : TropicalTidbeats.com

Les vagues de chaleur successives du mois de juin vous cassent la tête ? Vous n’êtes pas seul. Depuis des années, des climatologues essaient de comprendre pourquoi elles se multiplient en Europe de l’Ouest. Car s’il était attendu que la fréquence et l’intensité des vagues de chaleur augmente à cause du changement climatique, celles observées en Europe de l’Ouest dépassent les températures infernales que les scientifiques attendaient.

« On bloque un peu », admet Robin Noyelle, post-doctorant en sciences du climat à l’école polytechnique de Zurich, qui a consacré sa thèse à ces questions. Il est bien question ici de prévisions climatologiques, et non pas de prévisions météorologiques. Les prévisionnistes de Météo-France arrivent très bien à prédire une canicule quelques jours avant son apparition. C’est la tendance climatique de fond qui est plus compliquée à mesurer.

Comment se crée une vague de chaleur ?

Pour comprendre les enjeux, il faut déjà savoir ce qu’on entend par une vague de chaleur. « Le monde scientifique et Météo-France utilisent des définitions légèrement différentes. Mais ce qu’il faut retenir, c’est qu’on considère une vague de chaleur quand les températures moyennes nationales atteignent des niveaux extrêmes pendant une certaine période de temps, par exemple trois jours », explique Robin Noyelle.

Pour les événements les plus importants, deux phénomènes jouent un rôle crucial : la présence d’un anticyclone stationnaire, et le niveau d’humidité du sol. L’anticyclone fait surchauffer l’air en augmentant la pression atmosphérique et en plaquant la chaleur sur des milliers de kilomètres carrés pendant plusieurs jours. Pour contrebalancer, l’humidité du sol peut permettre de rafraîchir l’air grâce à l’évapotranspiration des plantes. Mais si le sol est sec, l’énergie du soleil se transforme directement en chaleur, ce qui fait grimper le thermomètre.

Une profusion inattendue d’anticyclones

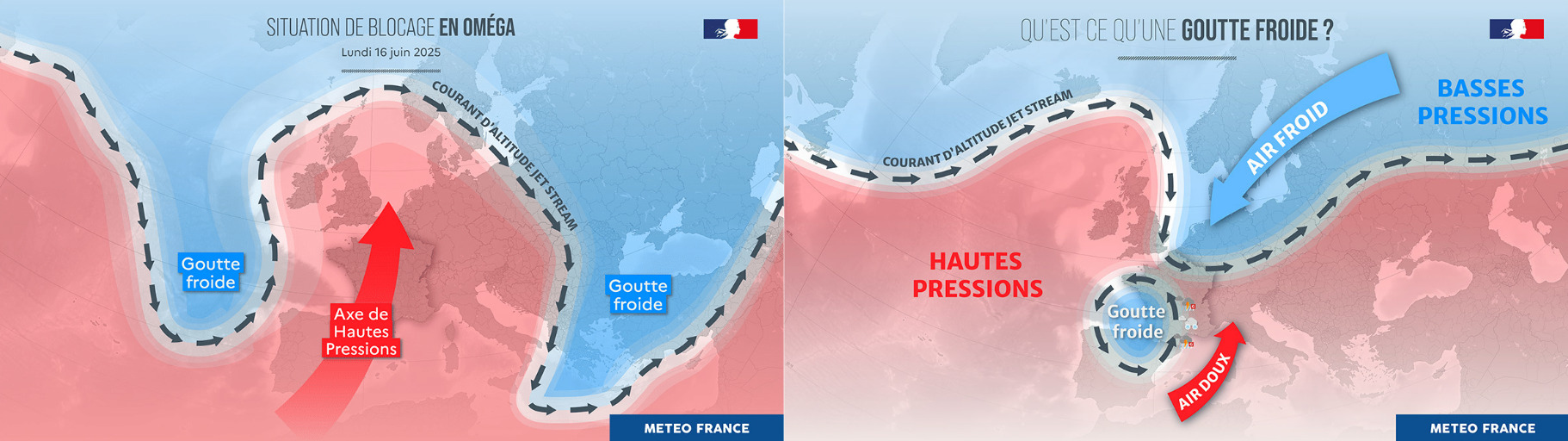

Si les vagues de chaleurs se multiplient en France, c’est bien sûr car les températures moyennes sont de plus en plus importantes à cause du réchauffement climatique. Mais aussi car depuis les années 2000, un nombre inattendu d’anticyclones stationnaires frappe l’Europe de l’Ouest. Les fameuses situations de « blocage en oméga », de « plume de chaleur » ou de « dôme de chaleur » que l’on peut entendre aux infos, qui chassent durant l’été les nuages, augmentent la pression de l’air et font surchauffer temporairement le territoire français.

Les anticyclones de « blocage » peuvent fixer la chaleur sur une zone pendant des jours. //Crédit : Météo France

Les anticyclones de « blocage » peuvent fixer la chaleur sur une zone pendant des jours. //Crédit : Météo France

Et ça, les modèles ne le prévoyaient pas. « On ne comprend pas encore bien la mécanique derrière la formation des anticyclones ‘de blocage’, donc c’est compliqué de comprendre pourquoi il y en a de plus en plus », souligne Robin Noyelle. Les scientifiques n’ont pas non plus établi un lien clair avec le changement climatique : « L’augmentation des anticyclones “de blocage” en Europe de l’Ouest peut être une variation naturelle temporaire du système climatique, tout comme il peut être lié au changement du climat. C’est un point sur lequel les scientifiques travaillent, mais qu’ils n’ont pas pu encore trancher », admet le chercheur.

La puissance des vagues de chaleur elle aussi sous-estimée

En plus de la fréquence, les modèles climatiques sous-estiment aussi la puissance des vagues de chaleur en Europe de l’Ouest. C’est la conclusion d’une étude parue dans la revue Nature communications en 2023, dirigée par Robert Vautard, climatologue au CNRS et coprésident du groupe de travail n°1 du Giec (Groupe intergouvernemental des experts sur le climat). « Dans les 170 simulations disponibles provenant de 32 modèles différents que nous avons analysés, aucune ne présente une tendance à la chaleur induite par la circulation atmosphérique aussi importante que celle observée », peut-on lire dans le rapport.

Lire aussi : Vagues de chaleur : des solutions pour rafraîchir les villes de 4,5°C

Comment expliquer cette incapacité à prévoir les températures les plus extrêmes ? « Les modèles climatiques sont des outils remarquables, et ils ont parfaitement reproduit nos observations à l’échelle mondiale, souligne Kai Kornhuber, de l’Institut international d’analyse des systèmes appliqués de Vienne, en Autriche, interviewé dans un podcast de la revue PNAS. Mais plus on vise une approche régionale et plus les risques deviennent extrêmes, plus il est difficile pour les modèles climatiques de reproduire ce type de phénomènes. »

Au niveau local, des paramètres mal pris en compte

En Europe de l’Ouest, les modèles climatiques auraient notamment du mal à prendre en compte les rétroactions avec la sécheresse du sol. Plus le sol manque d’eau, plus les températures sont importantes, car un sol humide permet de faire baisser le thermomètre. « En temps normal, le couplage sol-atmosphère n’a pas une grande importance pour modéliser efficacement les températures. Mais quand il fait très chaud, le couplage devient très important, et la rétroaction locale est immense », détaille Robin Noyelle. C’est d’ailleurs particulièrement observable en France hexagonale. A cause du dérèglement climatique, c’est un territoire qui connait une baisse très importante de l’humidité de ses sols, ce qui explique l’amplification des températures extrêmes à des niveaux inattendus, car les modèles climatiques prennent peu en compte cet enjeu local.

Lire aussi : La désertification, le nouveau risque environnemental qui frappe la France

« Je reçois énormément de questions de la part de collectivités, car elles ont besoin de connaissances précises pour préparer leurs installations aux chaleurs extrêmes, témoigne Robin Noyelle. Voilà pourquoi nous travaillons pour améliorer au mieux nos systèmes de modélisation du climat. » En plus de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, l’enjeu est maintenant de s’adapter à des chaleurs qu’on attendait pas avant des dizaines d’années. Le chercheur ne veut pas tomber dans l’amnésie climatique. « En 1976, pendant une des plus grandes sécheresses du XXe siècle, la température maximale mesurée à Paris était de 35°C. Depuis le début du XXIe siècle, on a mesuré déjà trois fois des températures supérieures à 40°C dans la capitale française. »