Un document, conservé à la bibliothèque nationale de France, retrace le parcours d’un pèlerin entre Bordeaux et Jérusalem en l’an 333. Le document, rédigé peu après la découverte du Saint-Sépulcre, est l’une des premières archives de voyage d’un chrétien français en Terre sainte.

Ce récit s’est transmis de papyrus en parchemins jusqu’à l’une de ses plus vieilles versions connues, datée du XIe siècle et conservée à la bibliothèque nationale de Paris. Sa version originale, elle, a été rédigée en l’an 333. «Il s’agit du pèlerinage d’un inconnu entre Bordeaux et la Terre sainte», explique Jean-Pierre Bost. Professeur honoraire d’archéologie et d’histoire romaine de l’université Bordeaux-Montaigne, ce dernier a souvent étudié ce document avec ses élèves pour la précision avec laquelle il décrit les routes de l’Empire romain. «Il s’agit d’un document clé car il révèle un itinéraire qui n’était pas encore connu», poursuit l’expert.

Sec, le texte énumère uniquement les villes traversées, selon le mode de rédaction des itinéraires de l’époque. «Ce sont des successions d’étapes, un peu comme l’indicateur Chaix publié par la SNCF dans les années 50 – qui donnait simplement le nom des gares», développe Jean-Pierre Bost. Parti de Bordeaux par voies de terre, ce chrétien anonyme a parcouru plus de 3300 kilomètres en passant par Bazas, Toulouse, Arles, Milan (Italie), Belgrade (Serbie), Constantinople (devenue Istanbul, Turquie) ou encore Antioche (qui était une grande capitale de l’Empire romain, désormais situé en Turquie).

Itinéraire d’un des premiers chrétiens

Pour Francis Tassaux, professeur émérite d’archéologie et d’histoire romaine à l’université Bordeaux-Montaigne et auteur de l’article En route pour Jérusalem avec l’anonyme de Bordeaux, ce document réédité en 1588 est à l’origine du voyage de Chateaubriand en Palestine en 1806. Si les commentaires de ce pèlerin sont inexistants dans son document, la certitude de sa foi chrétienne a par ailleurs été établie par son étude.

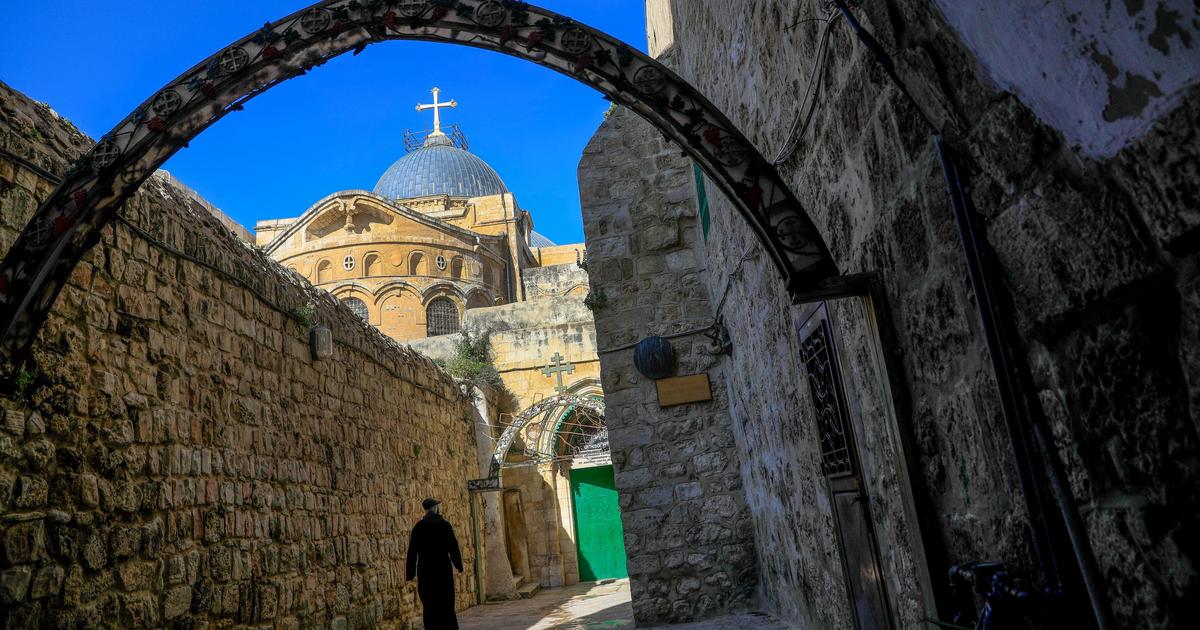

«Peu avant son voyage, la mère de l’empereur Constantin Ier (qui deviendra sainte Hélène, NDLR), avait découvert le tombeau du Christ qui est devenu un lieu de dévotion spécial», analyse Jean-Pierre Bost. D’après la tradition chrétienne, en 326, l’impératrice Hélène avait en effet dirigé des recherches en ce lieu sur ordre de son fils, récemment converti. Sous un temple dédié à Venus, elle avait alors découvert le tombeau où le corps du Christ avait été déposé par Joseph d’Arimathie après sa mise en croix, avant de ressusciter trois jours plus tard selon les Évangiles. Une relique de la «vraie croix» du Christ aurait aussi été retrouvée durant ses fouilles. Depuis, l’église du Saint-Sépulcre y a été érigée. Elle est devenue un lieu de recueillement incontournable pour les chrétiens qui se rendent à Jérusalem.

Selon Jean-Pierre Bost, il est également certain que ce pèlerin anonyme était un homme d’origine aisée. «C’était quelqu’un de cultivé, qui était probablement un homme qui avait des relations avec l’administration car il cite tous ses relais. Cet itinéraire a sûrement été l’œuvre de sa vie», conclut-il ainsi.