La lecture de ce contenu est susceptible d’entraîner un dépôt de cookies de la part de l’opérateur tiers qui l’héberge. Compte-tenu des choix que vous avez exprimés en matière de dépôt de cookies, nous avons bloqué l’affichage de ce contenu. Si vous souhaitez y accéder, vous devez accepter la catégorie de cookies “Contenus tiers” en cliquant sur le bouton ci-dessous.

Lire la Vidéo

CULTURE – Trois ans seulement après la fin de la première trilogie Jurassic World, les dinosaures de Jurassic Park retrouvent les salles obscures ce vendredi 4 juillet. Avec un nouveau réalisateur talentueux en charge de la franchise, le Britannique Gareth Edwards, connu pour son Godzilla en 2014, Monsters, le spin-off de Star Wars Rogue One ou The Creator.

Et il n’y a pas que les petites lunettes de Jonathan Bailey, star du film aux côtés de Scarlett Johansson, qui ont fait réagir les spectateurs dès la première bande-annonce de ce nouveau film intitulé Jurassic World Rebirth (ou Renaissance en français). Quelques secondes montrant un T.rex en train de nager ont suscité de nombreuses interrogations de la part des fans de la saga.

Dans ce contexte et compte tenu de l’agenda très chargé d’Alan Grant, Le HuffPost a donné la parole à Julien Benoît, paléontologue français travaillant à l’Université du Witwatersrand à Johannesburg, pour analyser la manière dont le cinéaste s’est approprié les dinosaures à l’écran. Car depuis le chef-d’œuvre de Steven Spielberg en 1993, chaque long-métrage de la saga s’adapte (plus ou moins) aux dernières découvertes scientifiques pour renouveler la représentation des dinosaures au cinéma. Ce nouvel opus n’y échappe pas.

Le T.rex, un animal semi-aquatique ?

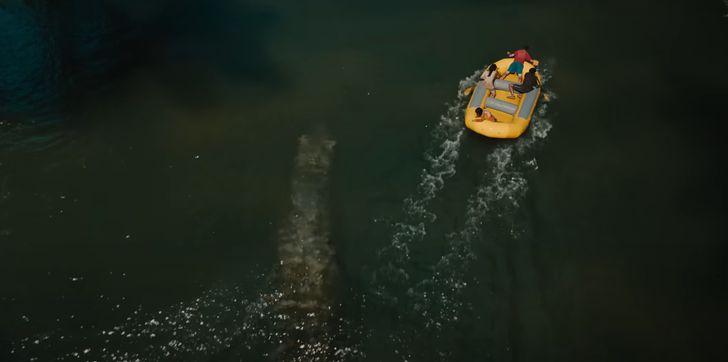

Dans la séquence, clin d’œil à un chapitre du livre Jurassic Park de Michael Crichton, le Tyrannosaurus rex pourchasse une famille réfugiée sur un canot de sauvetage. Laissant penser que le plus célèbre des dinosaures savait nager. Mais qu’en est-il vraiment ?

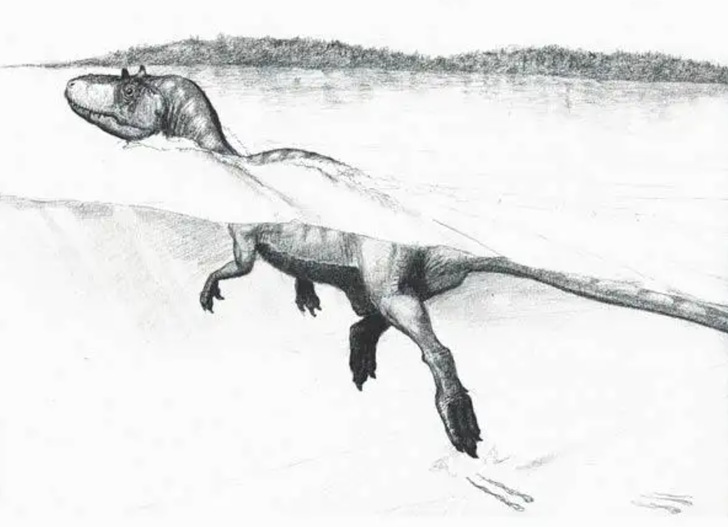

Le chercheur nous explique que cette idée n’est pas nouvelle et invoque pour cela une étude de 2007 montrant des « traces de nage de théropode » identifiées dans des milieux « géologique d’eau peu profonde…C’est donc assez clair que certaines espèces de théropodes pouvaient nager », affirme-t-il. « Il y a évidemment le Spinosaure, qui est le représentant par excellence des théropodes nageurs… Et même si celui-ci reste assez éloigné de Tyrannosaurus, physiquement on peut dire qu’ils avaient à peu près la même silhouette. »

Guillaume Suan, enseignant-chercheur au Laboratoire de géologie de l’Université Lyon 1

Un dessin de théropode nageant sur les rives d’un lac à Cameros, en Espagne, au Crétacé.

Le paléontologue fait ensuite référence à une étude de 2023, qui avançait l’hypothèse que le T.rex « et les gros tyrannosauridés devaient affectionner les milieux aquatiques du simple fait de leur gigantisme, ce qui leur offrait un avantage certain sur des espèces qui avaient les pattes plus courtes ».

Universal Pictures

Un T.rex en mode sous-marin dans le film « Jurassic World : Rebirth », au cinéma vendredi 4 juillet 2025.

Et même s’« il n’y a pas de registre fossile », c’est-à-dire des traces de nage fossilisées du T.rex, Julien Benoit estime qu’« en partant du principe que des traces de nage de théropodes d’à peu près toutes les périodes où il y avait des théropodes ont été trouvées, on ne voit pas pourquoi T.rex serait exclu ».

« T.rex aurait battu des pattes comme un canard »

En revanche, certains détails de la scène, visible à partir de 0:40 dans la bande-annonce ci-dessous, interpellent le chercheur. Comme la « nage sous l’eau ». Proche des oiseaux, le tyrannosaure possédait « plein de sacs aériens » et donc une « densité supérieure à celle de l’eau », ce qui laisse dire à Julien Benoit qu’« il aurait probablement très bien flotté mais qu’il aurait très difficilement coulé ». Ce qui permet d’avancer, avec prudence, que le T.rex chassait uniquement en surface, ce que l’on voit (un peu) dans le film. Avant qu’il ne plonge complètement la tête sous l’eau à plusieurs reprises… Là, pour la véracité scientifique, on repassera.

La lecture de ce contenu est susceptible d’entraîner un dépôt de cookies de la part de l’opérateur tiers qui l’héberge. Compte-tenu des choix que vous avez exprimés en matière de dépôt de cookies, nous avons bloqué l’affichage de ce contenu. Si vous souhaitez y accéder, vous devez accepter la catégorie de cookies “Contenus tiers” en cliquant sur le bouton ci-dessous.

Lire la Vidéo

Qu’en est-il de la nage dans cette scène ? En se basant cette fois sur une étude de 2020 portant sur la queue du Spinosaure, où une comparaison est faite avec la queue d’un Allosaure (espèce suffisamment proche du T.rex pour que la comparaison tienne), on peut voir que la queue de ce dernier est « significativement moins efficace que celle de n’importe quel animal nageur pour produire une propulsion » précise Julien Benoît.

« Donc quand on montre le T.rex en train d’onduler latéralement, ce n’est pas tellement comme ça qu’il aurait dû nager. Il aurait plutôt nagé en battant des pattes », explique le spécialiste. Dans le film, « ce mouvement d’ondulation le fait ressembler un peu à un serpent. Ce qui évoque un monstre marin. Mais si T.rex se déplaçait dans l’eau, il aurait battu des pattes comme un canard, pas ondulé comme un serpent » avance Julien Benoît.

La précision du film de Gareth Edwards

Pour le paléontologue, le film de Gareth Edwards offre cependant d’autres détails notables et scientifiquement vrais. Comme les « petits poils sensoriels, qui sont en fait des plumes, des proto-plumes » sur les pattes de certains sauropodes. Ou « les mouettes ou les goélands qui se perchent sur le dos » des Titanosaurus « comme le font nos oiseaux aujourd’hui sur le dos des gros herbivores ». Ces différences avec les précédents films ont leur importance pour le chercheur. Même si tout n’est pas parfait, comme la « catastrophique » proposition de crâne du Spinosaure.

On peut y voir la volonté du réalisateur de rappeler la silhouette des dinosaures tels qu’ils étaient représentés dans l’inconscient collectif (et par la science) à l’aube du XXe siècle. Et de rendre hommage aux films d’aventures des années 1950-1960. Une époque où les dinos en stop motion et à l’allure de reptiles géants faisaient encore trembler les spectateurs.

Universal Pictures.

La refonte visuelle du crâne de Spinosaure n’a clairement pas convaincu le paléontologue Julien Benoît, et on le comprend.

Si cet hommage semble appuyé et renforcé par les mutations génétiques de certains dinos, il est très difficile de sursauter ou d’être surpris par ce nouvel opus, qui malgré certaines qualités évidentes, se noie dans un océan de facilités scénaristiques. D’ailleurs, son scénario, prévisible, manque cruellement de mordant. Et si la promesse de ce septième volet censé retourner aux racines de la saga est malgré tout tenue grâce à la réalisation de Gareth Edwards, il passe malheureusement à côté du souffle épique et grandiose qu’aurait mérité un film d’aventures « à l’ancienne » comme celui-ci.