Le transport de marchandises par vélos cargos constitue une alternative durable et efficace aux véhicules utilitaires thermiques dans la distribution du dernier kilomètre en milieu urbain dense. La cyclologistique se développe rapidement en Île-de-France, soutenue par les politiques publiques et portée par l’essor du e-commerce. Au-delà d’un vrai succès d’estime, il convient d’en mesurer le poids réel et d’évaluer son potentiel de développement, à Paris et dans le reste de l’Île-de-France, afin d’identifier les freins et les leviers d’action dans la perspective d’une décarbonation de la logistique urbaine.

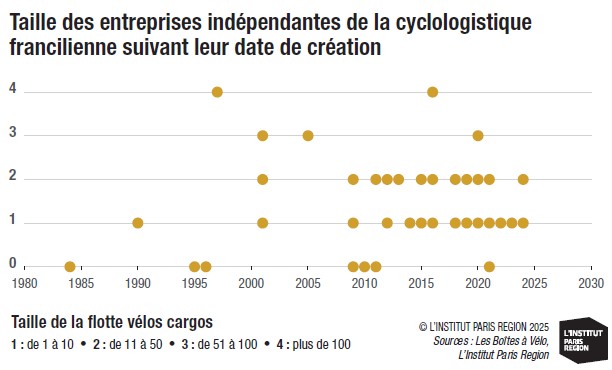

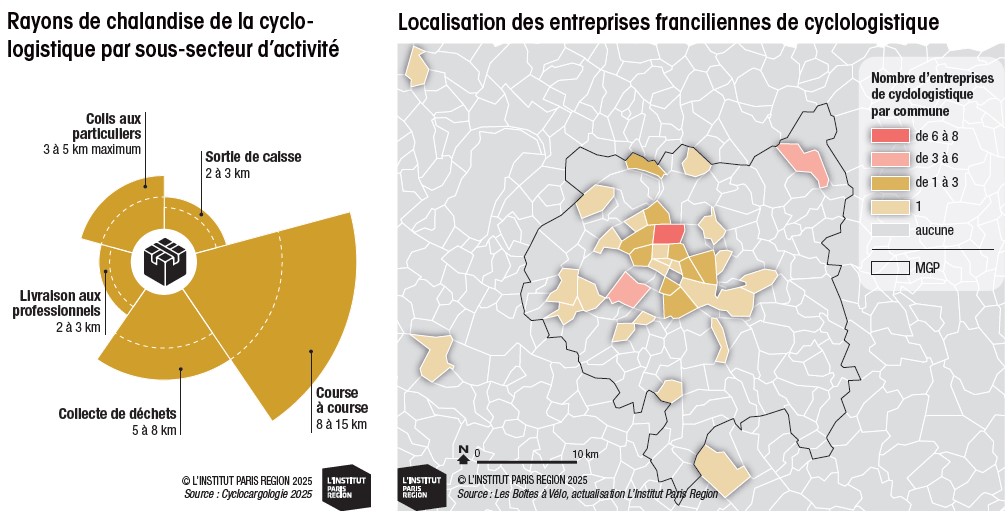

Le lancement de La Petite Reine, première société à mettre au point une organisation logistique avec vélos cargos proprement urbaine, en 2001, a marqué le renouvellement de la cyclologistique francilienne, après un premier apogée au début du XXe siècle1. L’essor du secteur s’est confirmé au début des années 2010 et a connu une nouvelle poussée après-Covid. Aujourd’hui, avec une cinquantaine d’entreprises dédiées, essentiellement actives à Paris et dans les communes environnantes, l’Île-de-France représente à elle seule un quart du secteur français, rassemblant des entreprises souvent jeunes, auxquelles s’ajoutent les grands acteurs de la messagerie, qui leur confient une partie de leur distribution – à moins de disposer, comme La Poste, de services internes. Sur la cinquantaine de structures indépendantes recensées, la moitié a recours uniquement au vélo et un quart assure exclusivement des services de course.

UN ENGAGEMENT SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

Le développement de la cyclologistique a bénéficié de la convergence de divers éléments particulièrement prégnants en Île-de-France : une meilleure adaptation à la réaffectation de l’espace public urbain, avec l’extension des zones piétonnes, des restrictions d’accès aux zones centrales pour les véhicules motorisés, la création de couloirs de bus, d’aménagements favorables aux mobilités douces – dont le Schéma directeur du réseau cyclable parisien (2002) et du réseau Vélo Île-de-France (VIF), ainsi que l’introduction des zones à trafic limité (ZTL) et celle des zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m), aujourd’hui suspendue ; un contexte de marché porteur, renforcé par l’explosion de la petite messagerie, liée à la forte croissance du e-commerce ; enfin les nouvelles attentes des donneurs d’ordres, soucieux de décarboner leurs prestations transport. L’offre elle-même est portée par une nouvelle génération d’entrepreneurs engagés sur les questions sociales et environnementales (un tiers des structures appartiennent au secteur de l’économie sociale et solidaire), agiles, et capables d’hybrider la low-tech et la high-tech. Conscients de la dimension collective de leur reconnaissance professionnelle, ils tendent à se structurer autour de groupements dynamiques, telles l’association nationale Les Boîtes à Vélo ou la Fédération professionnelle de la cyclologistique, et de leurs diverses déclinaisons régionales.

Des réflexions sur les référentiels de compétences requises des cyclologisticiens ont été engagées. Elles sont mises en œuvre de manière encore peu coordonnée autour du projet européen CICLE, des initiatives nationales des écoles des métiers du vélo ainsi qu’au sein des grands groupes (DB Schenker, par exemple).

BIEN CERNER L’OFFRE DE CYCLOLOGISTIQUE

La cyclologistique s’inscrit dans le cadre plus vaste des cyclomobilités professionnelles2. Elle regroupe plus précisément les services des coursiers et des livreurs de fret à vélo réalisés pour le compte d’autrui. Les livraisons constituent la dernière étape d’une chaîne de transport plus longue, mais répondent aussi à des transports intra-urbains de courte distance, sur le modèle du Ship from store3. Les types de marchandises concernées sont variés : colis, palettes, produits frais, objets à déménager… Certains acteurs se sont, de fait, spécialisés sur des créneaux exigeant un savoir-faire spécifique, tels que la distribution de boissons (vins et spiritueux, notamment), de fromages fermiers, de produits de boulangerie, de mode ou de luxe, ou encore d’objets d’art. Au transport peuvent s’ajouter des services complémentaires plus inattendus : formalités juridiques pour une clientèle d’avocats, services de dédouanement, installation de buffets et mise à disposition du maître d’hôtel, etc. Au retour, certains opérateurs prennent en charge la collecte de déchets (emballages, biodéchets…). Le marché de la « cyclo » regroupe ainsi quatre segments : l’hôtellerie-restauration, la sous-traitance pour les groupes de messagerie, la distribution urbaine pour certains chargeurs et le e-commerce pour les particuliers.

Au sens étroit, les statistiques catégorielles considèrent comme cyclologisticiens les structures dont l’activité principale, sinon exclusive, a recours au vélo pour la livraison de marchandises pour compte d’autrui. Deux modèles se côtoient.

D’une part, on trouve le monde des coursiers employés par les plateformes de type Uber ou Deliveroo (la livraison urbaine instantanée), dont l’activité relève d’auto-entrepreneurs mal rémunérés et souvent en situation précaire. Dotés de vélos mécaniques (parfois même en libre-service ou en location longue durée), ils interviennent dans la livraison alimentaire à domicile, dans une proportion de un à dix par rapport aux autres professionnels qui constituent le cœur de la présente analyse4.

D’autre part, il y a la cyclologistique professionnelle, qui se divise entre la course (trajet direct, pour le quart) et la livraison urbaine structurée autour du groupage (pour les trois quarts). Le service est porté par de petites structures et par l’offre internalisée des grands groupes. Les unes comme les autres assurent des emplois salariés et des spécialités diverses. Nombre d’entreprises se sont d’ailleurs constituées en réaction à la précarisation engendrée par les plateformes. Mues par un esprit pionnier, elles sont nombreuses à mettre en avant une meilleure protection sociale, le développement des compétences et le bien-être au travail. Il n’est pas rare d’y rencontrer des salariés sociétaires ou des structures coopératives. Cette dimension de solidarité se retrouve à l’échelon supérieur, à travers des fédérations nationales (Les Boîtes à Vélo et CoopCycle), qui constituent autant de lieux d’échange de bonnes pratiques et de promotion sectorielle.

LE DYNAMISME DU MARCHÉ FRANCILIEN

Parmi les opérateurs, on distingue les nouveaux acteurs (indépendants) – de petites structures dédiées au transport terminal par vélo cargo, inscrites dans une fonction de sous-traitance pour des donneurs d’ordres (locaux, sectoriels ou globaux) – des acteurs traditionnels (intégrés), issus de la messagerie, exploitant une offre en propre ou ayant recours à la sous-traitance, comme La Poste (l’acteur de loin le plus actif), DHL, UPS et XPO. Le plus souvent, l’offre associe le vélo à d’autres moyens plus classiques, dont les fourgonnettes électriques, dans les dessertes urbaines. Dans cette logique, on trouve des cas d’intégration externe, comme le transporteur routier de produits frais Delanchy, qui a pris le contrôle de la start-up de cyclologistique Ayopa pour assurer une offre à destination de la clientèle des restaurants parisiens. De même, Les Triporteurs français ont été rachetés en 2023 par DB Schenker, et le groupe Star Service est entré au capital de La Petite Reine dès 2011.

Mais que pèse effectivement la cyclologistique dans les livraisons régionales ? L’absence de données conduit à tenter une première estimation. Selon l’association professionnelle nationale Les Boîtes à Vélo, les entreprises dont l’activité principale est la cyclologistique comptent 2 200 à 2 400 emplois en France (dont 400 à 450 en fonctions « support »)5, pour un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 80 à 85 millions d’euros. La région parisienne en représente le quart, soit 250 emplois de livreurs d’entreprises de groupage. D’après La Poste, chaque livreur est en capacité de livrer jusqu’à 70 colis légers par jour, soit 1 750 colis par mois. Cette estimation porterait alors la part haute du secteur à environ 1,75 % des 25 millions de colis légers distribués chaque mois en Île-de-France6. Il s’agit là d’une estimation généreuse, car tous les livreurs ne sont pas employés à leur pleine capacité et, par ailleurs, le poids moyen d’un envoi peut être supérieur au colis léger, c’est-à-dire inférieur à 10 kg. Ainsi, la filiale « cyclo » de DB Schenker, Les Triporteurs français, affichait, fin 2024, un poids unitaire de 90 kg depuis son centre parisien du 18e arrondissement, pour des destinataires constitués à 70 % d’entreprises7. La Petite Reine annonce, quant à elle, 280 000 colis livrés par an, pour une flotte de 64 vélos cargos, soit 18 colis quotidiens – bien loin des 70 avancés précédemment8.

LA QUESTION DE LA COMPÉTITIVITÉ

Quel que soit le mode retenu, la livraison du dernier kilomètre est onéreuse pour les zones urbaines denses, représentant de 20 à 50 % du coût total du transport9. Le prix de la prestation à vélo varie selon la distance à parcourir, la densité des clients ou des colis remis, le poids et la taille du colis. À Paris, les entreprises de livraison proposent des grilles tarifaires zonales depuis les arrondissements centraux. Une course intra-muros, autour de 10 € (tarif standard), peut doubler (livraison plus lointaine ou complexe), voire tripler (services urgents, effectués dans l’heure). Pour la livraison de colis, qui s’inscrit plus directement dans la concurrence avec les offres motorisées, il faut être en mesure de s’aligner sur la rémunération de la sous-traitance, qui se situe autour de 2 € par colis léger, un véritable défi pour les cyclologisticiens.

La compétitivité de l’offre est à chercher dans les bénéfices socio-environnementaux de la prestation « cyclo ». L’un des aspects les plus problématiques de la logistique du dernier kilomètre réside dans l’empreinte carbone des modes de livraison traditionnels (30 % des émissions urbaines de gaz à effet de serre). À titre d’exemple, le modèle Cyclofret10, utilisé par Fludis, présente des performances notables. Pour une capacité de 250 kg et 1,7 m3, il engendre, selon ses concepteurs, huit fois moins de charge à vide par envoi et exige dix fois moins de consommation énergétique, car l’énergie nécessaire à un déplacement dépend directement de la masse totale « véhicule + charge ». En outre, la cyclologistique permet de désengorger les hypercentres, avec une emprise au sol (ou un volume utile) quatre fois moins importante, et offre par ailleurs une meilleure compatibilité avec la densité, qui suppose des arrêts fréquents au seuil même des magasins ou des immeubles. Aux facilités de stationnement et d’insertion dans la circulation s’ajoutent des itinéraires urbains potentiellement plus directs et souvent plus rapides.

DES RÉSEAUX LOGISTIQUES MINIATURISÉS POUR RÉPONDRE À LA DENSITÉ URBAINE

La cyclologistique s’organise à partir de plateformes centrales de tri et d’éclatement (hubs), et de sites dédiés à l’accueil et à la recharge des vélos (micro-hubs ou boxes de stockage). Les hubs sont les points de départ de tournées dont l’approvisionnement est réalisé par des véhicules utilitaires légers ou des camions porteurs (de 12 ou 19 tonnes). Les spécialistes retiennent communément une aire de chalandise de 2 à 8 km de rayon11, qui tient compte du temps d’accès aux destinataires et de la puissance musculaire ou électrique mobilisée. Les surfaces nécessaires vont de 100 à 800 m² (19 m2 par vélo cargo) et regroupent des fonctions d’exploitation dédiées aux opérations logistiques (cross docking12, stockage temporaire/stock tampon, préparation de commandes, chargement et remisage des vélos)13, mais aussi des fonctions annexes (bureaux, vestiaires et atelier de maintenance). Les locaux de plain-pied sont privilégiés pour faciliter l’accès des poids lourds et des vélos. La localisation en étages ou en sous-sols pose des questions de gabarit (3,2 m minimum) et de pente (12 % maximum), et de conditions de travail. Toutefois, la disponibilité de tels lieux à un coût de location compatible avec les faibles marges de l’activité logistique est rare. Les délaissés urbains et les espaces en mutation offrent des opportunités, à l’instar du P4, un entrepôt de 800 m2 aménagé porte de Pantin, sous le boulevard périphérique. Chronopost, Amazon ou Ecolotrans ont passé un accord avec la RATP pour disposer de six centres bus en proche banlieue14, qui, libres en journée, permettent le cross docking.

Le maillage principal peut être complété par des micro-hubs et des points d’éclatement locaux (cellules de stockage temporaire ou boxes de 1 m2, à l’instar de l’offre proposée à Paris par la Sogaris (structures en bois closes occupant une place de stationnement sur la chaussée). Il existe aussi des cas de hubs mobiles, où les opérations de transfert de fret sont réalisées sur l’espace public, comme dans les angles morts des grandes places parisiennes (Concorde, Invalides…), ou depuis une barge fluviale.

UN DÉVELOPPEMENT LIÉ À L’ACCÈS AU FONCIER URBAIN

Pour étayer leur modèle économique, les acteurs de la cyclologistique peuvent compter sur l’appui des politiques publiques. Plusieurs types de leviers sont mobilisables : la mise à disposition directe ou indirecte de foncier, des aides financières, des aménagements cyclables et urbains, l’ajustement de dispositifs réglementaires, le recours à la commande publique… Les professionnels mettent surtout en avant leur difficulté d’accès au foncier urbain, rare et cher, d’hypercentre (de l’ordre de 200 €/m2/an, à Paris). Car sans hubs bien situés, c’est l’ensemble de l’organisation qui est pénalisée. À Paris, des opérateurs immobiliers privés tels DouzePointCinq (en partenariat avec La Poste Immobilier) ou Segro (aux Gobelins) sont désormais en mesure d’accompagner les acteurs du secteur dans une recherche spécifique, notamment par la mutation fonctionnelle de parkings urbains.

À l’échelle nationale, le lancement du Plan pour le développement de la cyclologistique s’inscrit dans le Plan de réorganisation du fret urbain, doté de 12 millions d’euros. Le dispositif ColisActiv’ permet de soutenir la livraison par vélo cargo15. Le programme apporte des aides aux fabricants de matériel et aux collectivités, et appuie les appels à projets de l’Ademe en faveur des solutions innovantes. La Ville de Paris intervient de manière volontaire en subventionnant l’acquisition de 1 500 vélos cargos depuis 201816, soit une grande partie de la flotte professionnelle active. Ces aides sont cumulables avec celles de l’État, d’Île-de-France Mobilités, de l’Ademe Île-de-France ou de la Métropole du Grand Paris.

À l’été 2024, les Jeux olympiques et paralympiques (JOP) de Paris ont servi d’accélérateur à l’activité, démontrant la capacité des 1 000 à 1 200 vélos cargos à desservir les zones d’accès restreint dans la capitale. La concertation entre les acteurs privés, la Mairie de Paris et les services de l’État a fait la preuve de son efficacité et constitue la démonstration opérationnelle qu’attendaient les donneurs d’ordres. La meilleure interconnaissance des acteurs, et l’usage de logiciels d’interface et d’applications de livraison collaboratives sont à mettre au crédit des JOP.

DÉFIS ET PERSPECTIVES DE LA CYCLOLOGISTIQUE FRANCILIENNE

La cyclologistique articule des innovations techniques et organisationnelles des circuits logistiques dont elle est l’élément terminal. Par ses caractéristiques de densité et grâce à une ambitieuse politique vélo, Paris fonctionne comme un laboratoire pour ces nouveaux services, prenant appui sur un écosystème vélo particulièrement dynamique ainsi que sur le volontarisme municipal et régional. La question de l’accès au foncier dans les zones centrales est au cœur des discussions, car les micro-hubs sont indispensables à la structuration des tournées. Au-delà de la zone centrale, les effets de diffusion se limitent aux communes de première couronne. À côté des pure players, les acteurs traditionnels de la messagerie sont dans une phase d’amorçage. Pour les grands prestataires, la desserte du centre-ville repose sur une offre de transport mixte où le vélo se combine aux fourgonnettes électriques. Même si les vélos cargos sont dotés d’assistance électrique, le métier reste physique, soumis aux conditions météorologiques et en prise avec les aléas de la mobilité urbaine, piétonne ou automobile. Le développement de l’offre cyclologistique ne se réduit pas à la substitution des services existants, dans la mesure où il s’est aussi adapté aux initiatives commerciales des artisans locaux. Sous ses différentes formes, le transport de fret à vélo présente ainsi un succès d’estime qui n’a pas encore donné sa pleine mesure. Reste à voir comment il pourra assurer toutes ses promesses en changeant d’échelle afin de prendre en charge les grands volumes de la messagerie. Dans ce domaine, la distribution urbaine à partir de consignes automatiques à proximité des nœuds de transport offre une redoutable alternative de massification que les grands acteurs de e-commerce cherchent à promouvoir.■

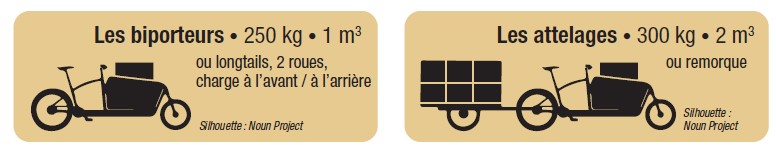

QUATRE CATÉGORIES DE VÉLOS CARGOS

Le Journal officiel du 8 juin 2021 définit le vélo cargo comme un « cycle à deux ou trois roues, dont le châssis est conçu pour recevoir une caisse ou une plateforme permettant le transport de charges » plus lourdes que sur un vélo classique, dont des enfants. Le vélo cargo a donc un usage plus extensif que la seule cyclologistique. Il exclut les quadricycles mais intègre les vélos avec attelage. Un vélo de livraison à assistance électrique doit être bridé à 25 km/h, avec une puissance maximale de 0,25 kW. En cas de dépassement, l’engin sera considéré comme un cyclomoteur et soumis à la détention d’une capacité de transport. Par ailleurs, l’accès aux pistes cyclables et aux zones piétonnes lui sera interdit. Une norme européenne harmonisée pour les « cycles utilitaires » professionnels (EN 17860), en cours d’élaboration, vise à renforcer les exigences de robustesse et de sécurité, et pourrait revenir sur l’exclusion des quadricycles. Conçu pour une activité professionnelle de livraison, le vélo cargo couvre une large gamme qui s’adapte à la nature de la marchandise et aux contraintes urbaines. La capacité d’emport varie de 50 à 150 kg pour un longtail (ou biporteur) et peut atteindre 350 kg pour un triporteur. Le système de remorque motorisée permet de tracter une palette. Les modèles les plus aboutis et confortables sont dotés d’un habitacle et d’un airbag. Lors du stationnement de livraison, un antivol robuste est recommandé, car les vélos cargos sont coûteux et donc convoités. Du fait d’un mode de fabrication artisanal, le prix d’acquisition de ces unités reste élevé (à partir de 3 000 €). Des solutions techniques originales ont été co-développées avec les constructeurs. Les grands opérateurs de messagerie ne sont pas en reste, mais ils ont surtout conçu des quadriporteurs, à plus fort potentiel d’emport, tels le Cubicycle de DHL ou l’eQuads d’UPS. Si le volume des triporteurs et des remorques facilite le passage d’un modèle par « courses » à un modèle par « tournées », il conduit à un changement progressif de modèle économique et culturel du secteur*.

LA CYCLOLOGISTIQUE

La cyclologistique est l’organisation du transport de marchandises pour le compte d’autrui réalisé par vélos cargos qui peuvent assurer des chargements jusqu’à 300 kg avec remorque.

FLUDIS, LA COMBINAISON GAGNANTE DU VÉLO ET DE LA SEINE

L’idée de prendre appui sur une unité fluviale pour acheminer les colis urbains a été lancée par Gilles Manuelle dans les années 2010. Le bateau de type Freycinet auto-déchargeant remplissait alors le rôle d’une plateforme flottante pour le tri des colis et l’emport des vélos. Les diverses haltes constituaient autant de points de départ pour les tournées de distribution. L’efficacité du système se heurtait toutefois à l’inadaptation du matériel et la motorisation au GNR* s’avérait peu en adéquation avec le bilan environnemental recherché. Inaugurée en 2019, la nouvelle unité fluviale, dotée d’une propulsion électrique, est dessinée pour optimiser les opérations et offre une surface logistique de 1 300 m² sur deux niveaux. Le chargement de départ s’effectue quai d’Austerlitz, à partir duquel quatre quais parisiens sont desservis. Depuis ces arrêts, une flotte de vélos utilitaires électriques effectue les livraisons. Pour valoriser les trajets inverses, un accord a été noué avec Paprec, assurant la collecte des piles et des ampoules usagées. Cette offre devrait s’élargir d’ici 2026, avec une rotation quotidienne au départ de Gennevilliers vers Boulogne de 3 000 colis/jour pour le compte du Groupe La Poste, distribués localement à vélos cargos.

IDENTIFIER LES LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT DE LA LOGISTIQUE À VÉLO

Engagés dans la co-construction de solutions d’approvisionnement innovantes autour d’un écosystème d’utilisateurs, la Fabrique de la logistique et le Cerema ont développé CycloDiag, une application qui permet aux collectivités désireuses de développer la cyclologistique sur leur territoire de s’évaluer sur leur niveau d’investissement via un questionnaire. Celui-ci aborde la question du foncier, de l’aménagement urbain, de la sensibilisation, de la communication, des conditions du portage politique ainsi que des aides à l’investissement. Une entrée complémentaire peut reposer sur la construction d’un indice de « cyclologisticité », c’est-à-dire l’identification de critères évaluant la capacité d’une ville à en développer l’activité, qui combine les données du réseau viaire et les éléments réglementaires applicables à la circulation aux données socio-économiques (volume, taille et densité des envois). L’indice permettrait ainsi de dresser une cartographie d’implantation potentielle d’un tel service lorsque certaines conditions sont réunies.

LA CYCLOLOGISTIQUE VUE D’EUROPE

Présente dans plus de 150 villes, la cyclologistique a une claire dimension européenne*. Dans cette dynamique, l’Île-de-France se classe parmi les leaders, à côté de l’Allemagne (Berlin et Hambourg), de la Belgique (Bruxelles et Anvers) et du Royaume-Uni (Londres et Bristol). Si le Danemark et les Pays-Bas disposent d’aménagements cyclables remarquables, la cyclologistique y est moins présente, du fait de densités urbaines plus faibles (Copenhague) ou par crainte de l’encombrement qu’elle pourrait imposer aux autres cyclistes (Amsterdam). Le vélo cargo y est présent, mais pour des usages privés, notamment du transport d’enfants, parfois même sous forme de services en free floating.