À peine découverte, la

comète interstellaire 3I/ATLAS fait déjà sensation dans le monde de

l’astronomie. Depuis une semaine, les scientifiques du monde entier

observent ce visiteur exceptionnel, cherchant à comprendre son

origine, sa composition et ce qu’il peut nous apprendre sur la

galaxie. Mais ce qui distingue 3I/ATLAS de ses prédécesseurs –

‘Oumuamua en 2017 et Borisov en 2019 – ce n’est pas seulement sa

trajectoire ou sa vitesse, mais l’éclairage nouveau qu’elle jette

sur une région galactique encore inexplorée : le disque épais de la

Voie lactée.

Une rencontre inattendue au

cœur de la Voie lactée

La découverte de la comète 3I/ATLAS

a coïncidé avec un moment particulièrement symbolique : Matthew

Hopkins venait tout juste de soutenir sa thèse de doctorat sur la

modélisation des objets interstellaires. Ce lien fortuit a permis

aux chercheurs d’appliquer immédiatement leurs modèles à ce nouvel

objet, offrant des perspectives inédites.

Contrairement aux deux

précédents visiteurs interstellaires, 3I/ATLAS semble provenir

d’une zone différente de la galaxie : le disque épais. Cette

structure, située au-dessus et en dessous du plan galactique où se

trouve le Soleil, abrite les étoiles les plus anciennes de la Voie

lactée. Cette comète pourrait donc être un témoin d’un passé

cosmique bien plus lointain que notre propre système solaire.

Une vitesse record qui

intrigue

Un des premiers indices de

cette origine différente réside dans la vitesse de la comète. Se

déplaçant à environ 57 kilomètres par seconde, 3I/ATLAS va presque

deux fois plus vite que ‘Oumuamua et Borisov. Cette rapidité,

couplée à une trajectoire légèrement inclinée par rapport au plan

galactique, suggère qu’elle ne fait pas simplement partie des

objets qui peuplent la région proche du Soleil.

Le professeur Chris Lintott,

directeur de thèse de Matthew Hopkins, explique que cette vitesse

et cette trajectoire correspondent parfaitement à ce que le modèle

prédit pour un objet issu du disque épais. Là où les étoiles et les

objets interstellaires sont plus anciens, plus exposés aux

rayonnements cosmiques, et donc soumis à des processus de

vieillissement différents.

Une couleur rouge

mystérieuse

Par ailleurs, des observations réalisées avec le Très Grand Télescope

(VLT) de l’Observatoire européen austral ont révélé une teinte

rougeâtre inhabituelle pour une comète. Cette coloration, plus

proche de celle des astéroïdes Centaure que des comètes classiques

du Système solaire, est probablement due à l’exposition prolongée

aux rayons cosmiques dans l’espace interstellaire.

L’hypothèse du professeur

Lintott est que cet objet a plus de 7 milliards d’années – bien

plus vieux que notre Système solaire qui n’a “que” 4,6 milliards

d’années. Cette longévité explique son aspect “rougi”, fruit d’un

vieillissement chimique et radiatif prolongé.

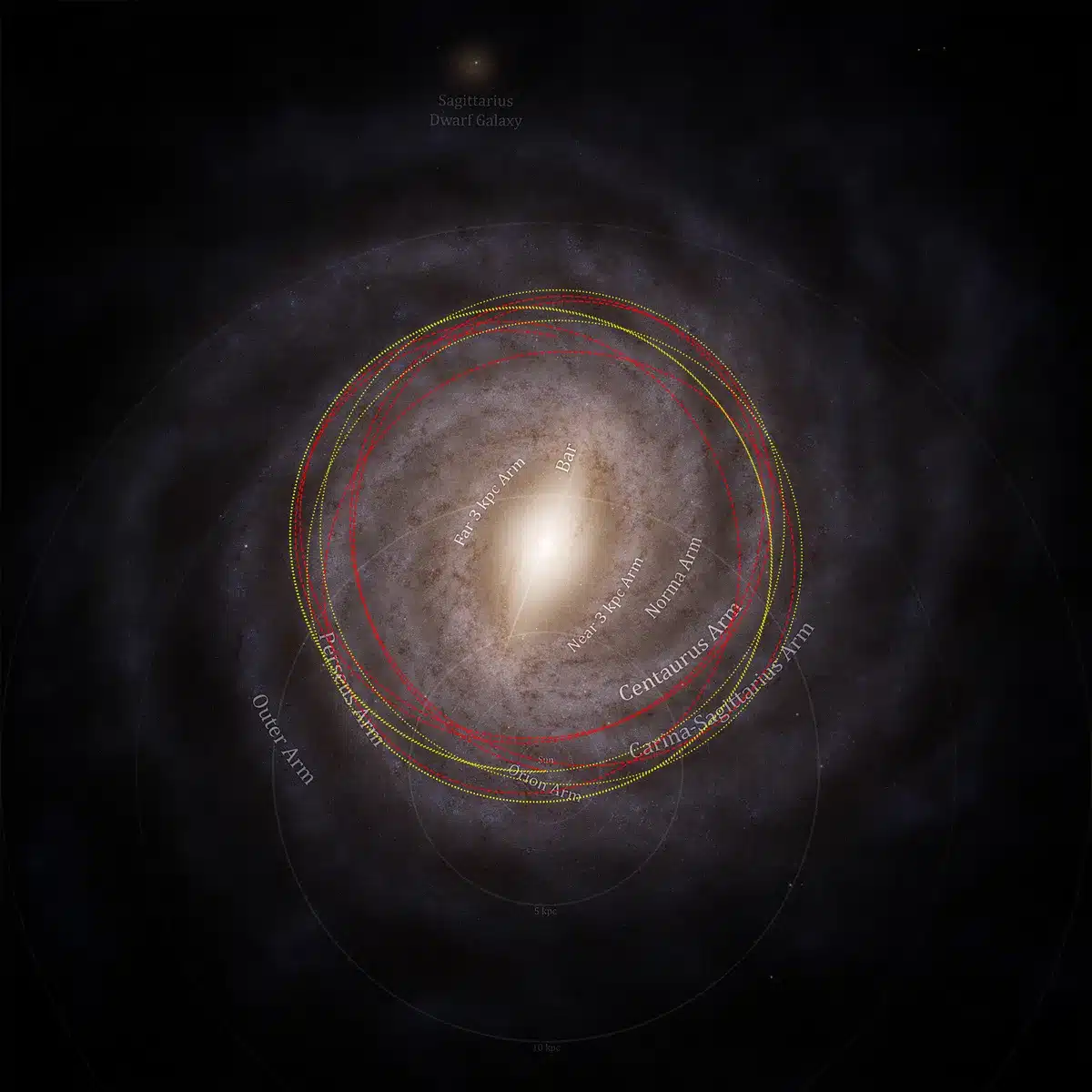

Une estimation de l’orbite de la comète 3I/ATLAS (rouge, en

pointillés) par rapport à l’orbite du Soleil (jaune, en pointillés)

à travers la Voie lactée. Crédit image : M. Hopkins/équipe

Ōtautahi-Oxford. Carte de base : ESA/Gaia/DPAC, Stefan

Payne-Wardenaar, CC-BY-SA 4.0Une composition qui pourrait

tout révéler

Si la couleur et la vitesse

offrent déjà des indices fascinants, c’est la composition chimique

qui pourrait véritablement confirmer l’origine de 3I/ATLAS. Le

modèle de Hopkins et ses collègues prédit que les objets provenant

du disque épais sont généralement riches en eau.

Cela laisse penser que, à

mesure que la comète se rapproche du Soleil, elle devrait

développer une activité cométaire marquée, avec sublimation de la

glace et formation d’une queue spectaculaire. Cette prédiction

offre une hypothèse testable, un critère crucial en science pour

valider les modèles.

Vers une nouvelle

compréhension des objets interstellaires

Ce qui rend cette découverte

particulièrement excitante, c’est qu’elle ouvre une fenêtre sur un

pan jusqu’ici méconnu de notre galaxie. Jusqu’à présent, les objets

interstellaires détectés provenaient d’étoiles du disque mince, la

partie galactique où se trouve aussi notre Soleil. La comète

3I/ATLAS, elle, semble être un messager d’une autre époque et d’un

autre environnement galactique.

Selon les chercheurs, il

existerait des milliards de milliards d’objets interstellaires dans

la Voie lactée, certains pénétrant régulièrement dans le Système

solaire. Pourtant, la plupart sont trop petits ou trop sombres pour

être détectés avec nos instruments actuels.

La révolution des télescopes

nouvelle génération

Avec l’arrivée d’instruments

de nouvelle génération, comme l’observatoire Vera C. Rubin, les

astronomes espèrent détecter et étudier bien plus d’objets

interstellaires. Ce télescope, capable de découvrir des milliers

d’astéroïdes en quelques nuits, pourrait bientôt rendre visible

cette multitude d’intrus cosmiques.

Ce développement est une

véritable révolution : il permettra non seulement d’augmenter le

nombre d’objets détectés mais aussi d’obtenir suffisamment de

données pour comprendre leur diversité, leurs origines, et leurs

rôles dans la formation des systèmes planétaires.

Des implications pour la

formation des planètes

Au-delà de la simple curiosité

scientifique, ces recherches soulèvent une question fondamentale :

les objets interstellaires pourraient-ils jouer un rôle dans la

formation des planètes ? Certains théoriciens suggèrent que la

matière interstellaire, en s’incorporant dans les disques

protoplanétaires, pourrait influencer les premières étapes de la

création planétaire.

Si cela s’avère, notre propre

Terre pourrait être partiellement issue d’éléments venus de régions

lointaines de la galaxie. Une idée qui donne un nouveau sens à

notre place dans l’Univers, faisant de chaque planète un patchwork

d’histoires cosmiques multiples.

Un voyage à suivre de

près

La comète 3I/ATLAS est donc

bien plus qu’un simple corps céleste errant. Elle est une clé pour

ouvrir des portes encore fermées sur la composition, la dynamique

et l’histoire de la Voie lactée. Les prochains mois d’observation

seront cruciaux pour confirmer ses caractéristiques et tester les

prédictions des chercheurs.

Pour l’instant, les astronomes

restent aussi enthousiastes que prudents. Chaque nouveau détail

découvert pourrait soit conforter nos modèles, soit les bousculer.

Une chose est sûre : la comète 3I/ATLAS nous offre une occasion

unique d’en apprendre davantage sur notre galaxie et sur la nature

même des objets qui la traversent.