Par

Valentin Lebossé

Publié le

15 juil. 2025 à 7h26

Ce qu’il faut savoirMis à jour le 15/07/2025

Avec plus de 3 700 casernes et 78 000 logements, la gendarmerie nationale occupe l’un des plus importants parcs immobiliers de l’État.

Dans notre enquête, des gendarmes et leurs conjoints dénoncent, photos à l’appui, des conditions d’hébergement indignes voire insalubres, et une réponse inadéquate de leur hiérarchie.

Leurs témoignages sont corroborés par des rapports du Sénat et de la Cour des comptes qui pointent un sous-investissement chronique dans l’entretien et le renouvellement du bâti. Un effort budgétaire significatif est promis en 2025.

Voir tout

« Notre parc immobilier est dans un état médiocre, par certains endroits très dégradé. » Cette phrase résonne d’autant plus fort qu’elle a été prononcée par le général André Petillot, major général de la gendarmerie, devant la commission de la défense de l’Assemblée nationale, le 23 octobre 2024. Pour qu’un haut gradé s’exprime ainsi devant les députés, c’est que la situation doit être particulièrement grave.

Parmi les manifestations très concrètes de ce délabrement, en novembre dernier, deux balcons sont tombés d’un immeuble au sein de la caserne de gendarmerie de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), heureusement sans faire de blessé. Le risque était connu après des effritements repérés dès 2019, mais les travaux ont pris du retard, rapportent nos confrères du Pays malouin.

Sur les réseaux sociaux, les témoignages relatifs à de mauvaises conditions d’hébergement ne manquent pas. Administratrice de plusieurs groupes Facebook de gendarmes, notamment « GIE : Côté démission » (28 000 membres à date) dont Enquêtes d’actu avait révélé l’existence, « Ladie Fox » (pseudonyme) s’est lancée dans une vaste collecte de photos et vidéos. Elle déclare en avoir reçu « des centaines » issues « de toute la France ».

Nous avons pu consulter une partie de ce large corpus. Murs couverts de moisissures, infiltrations d’eau, fissures, installations électriques défaillantes… Certains militaires ou conjoints, à l’origine de ces images édifiantes, ont accepté de déroger à leur devoir de réserve pour nous raconter, sous couvert d’anonymat, leur quotidien dans un habitat en piteux état.

La gendarmerie au défi de « fournir des logements décents »

Le logement en caserne constitue à la fois un droit et une obligation pour les gendarmes. Il leur est attribué par l’État à titre gratuit – même si le paiement des charges et taxes d’habitation revient aux occupants – sur leur lieu de travail ou à proximité immédiate, du fait de la nature spécifique de leur mission qui requiert, comme le stipule le code de la défense, une disponibilité « en tout temps et tout lieu ». On parle ainsi de « logement concédé par nécessité absolue de service » (LCNAS).

Cliquez ici pour visualiser le contenu

Ce principe « fondateur et central » dans l’organisation de la gendarmerie, selon le général André Petillot, est aujourd’hui « fragilisé si on n’est pas capable de fournir des logements décents ». Car les répercussions vont bien au-delà des seules conditions de travail. « La gendarmerie n’est pas un métier, c’est un mode de vie : vous vivez sur votre lieu de travail, vos voisins sont vos collègues et vous embarquez votre famille là-dedans », souligne David Ramos, président de l’APNM GendXXI, association qui défend « les intérêts matériels et moraux des gendarmes ».

« Si on veut que les gendarmes soient bien dans leur tête, il faut que leurs conjoints et enfants vivent bien », abonde le sénateur Les Républicains (LR) de la Vienne, Bruno Belin, spécialiste des questions de sécurité intérieure. Or, les témoignages que nous avons pu recueillir auprès de « la base » montrent des situations très éloignées de cet idéal.

« Dans le civil, ça ne ne se passerait jamais comme ça »

« L’insalubrité est une des raisons pour lesquelles je quitte la gendarmerie très bientôt. » À 42 ans, Nicolas* s’apprête à raccrocher le képi, ne supportant plus ses conditions d’hébergement dans une importante caserne urbaine de la région Grand Est. Cela fait cinq ans qu’il y occupe « un logement qui s’est délabré à vitesse grand V, couvert de moisissures », décrit le quadragénaire, photos à l’appui.

Gendarme dans l’est de la France, Nicolas nous a envoyé ces photos de son logement en caserne, maculé de moisissures. (©Photos transmises à Enquêtes d’actu)

« Ma hiérarchie ainsi que les affaires immobilières sont parfaitement au courant de la situation, enchaîne Nicolas. Le logement au-dessus du mien a été classé insalubre il y a maintenant deux ans, celui d’à côté pareil. Je suis arrivé devant mes gradés avec un certificat médical attestant que mes deux enfants avaient des soucis de bronchiolite à cause des moisissures. On me dit depuis le printemps 2024 que je vais être relogé en urgence, j’attends toujours. »

J’ai signé pour la militarité, mais ma famille n’a pas à subir cette insalubrité.

Nicolas,

gendarme dans l’est de la France.

Même exaspération chez Manon* et Alexandre*. Affecté dans une brigade au beau milieu de la campagne alsacienne, ce couple de gendarmes habite, depuis trois ans, un logement où « toutes les prises électriques se décrochent », raconte la trentenaire. « Un jour, mon frère a failli foutre le feu en branchant son téléphone ; on a déjà eu à plusieurs reprises de gros éclairs électriques en branchant des choses. Heureusement que nous n’avons pas d’enfant en bas âge. »

Manon et Alexandre, un couple de gendarmes, dénoncent la dangerosité de l’installation électrique dans leur appartement de fonction. (©Photos transmises à Enquêtes d’actu)

Malgré des demandes d’intervention renouvelées et la visite, « il y a un an et demi », d’un agent des affaires immobilières de la gendarmerie, rien ne bouge. « Dans le civil, ça ne ne se passerait jamais comme ça », s’agace le couple qui se sent désemparé. « On nous a dit que s’il nous arrivait quelque chose en réparant nous-mêmes, on ne serait pas couvert par l’assurance. »

On nous demande de rester tranquilles, de ne rien dire. On doit se considérer déjà heureux de ne pas payer notre logement.

Manon et Alexandre,

gendarmes en Alsace.

La patience de Thomas* a également été mise à rude épreuve. Quand il emménage avec sa compagne dans un petit pavillon loué par la gendarmerie dans le sud de la France, la « vétusté » de l’habitation le marque d’entrée. Précairement appuyée sur « des gonds complètement rouillés », la fenêtre en bois de la salle du bain ne tarde pas à lui tomber dans les mains.

Thomas signale aussitôt l’incident. Mais en attendant la remise en état, « on ne m’apporte aucune solution pour boucher le trou », relate-t-il. Le jeune homme opte alors pour le système D : « J’ai fini par clouer moi-même la fenêtre sur son encadrement. » L’hiver arrive, « il fait 8°C dans la pièce ». Les menuiseries ne seront changées qu’en décembre. Quatre mois après son premier signalement.

Des services « très sollicités » mais aux « moyens limités »

Comment expliquer une telle lenteur dans la réponse aux désordres constatés ? Sans trahir l’anonymat requis par les gendarmes concernés, nous avons évoqué ces exemples au cours d’un entretien téléphonique avec deux cadres de la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN).

« Je trouve regrettable d’en arriver à de telles situations, ce n’est pas acceptable, réagit le colonel Paul Juif, chef du bureau de la prospective, de la programmation et du pilotage immobiliers. Pour autant, dans la très grande majorité des cas, notre chaîne AI [affaires immobilières, NDLR] sait se montrer réactive et répondre de façon expresse aux différents besoins. »

Il n’en demeure pas moins que « pour répondre aux sollicitations, les moyens humains sont limités », admet le colonel Régis de Feydeau, sous-directeur adjoint de l’immobilier et du logement. « À l’échelle d’un département, nous n’avons que deux à trois personnels pour gérer l’immobilier. » Or, ces services sont « très sollicités parce que le parc est dans un état dégradé », ajoute-t-il.

L’État sous-investit dans ses casernes

Cette dégradation se vérifie à travers le diagnostic technique, sorte de bilan de santé du patrimoine immobilier de la gendarmerie. Parmi l’ensemble des items évalués (isolation, chauffage, électricité, etc.), « 46 % font état d’une vétusté très marquée », note le colonel Paul Juif. « Ce n’est pas surprenant au regard de l’âge moyen de notre parc. »

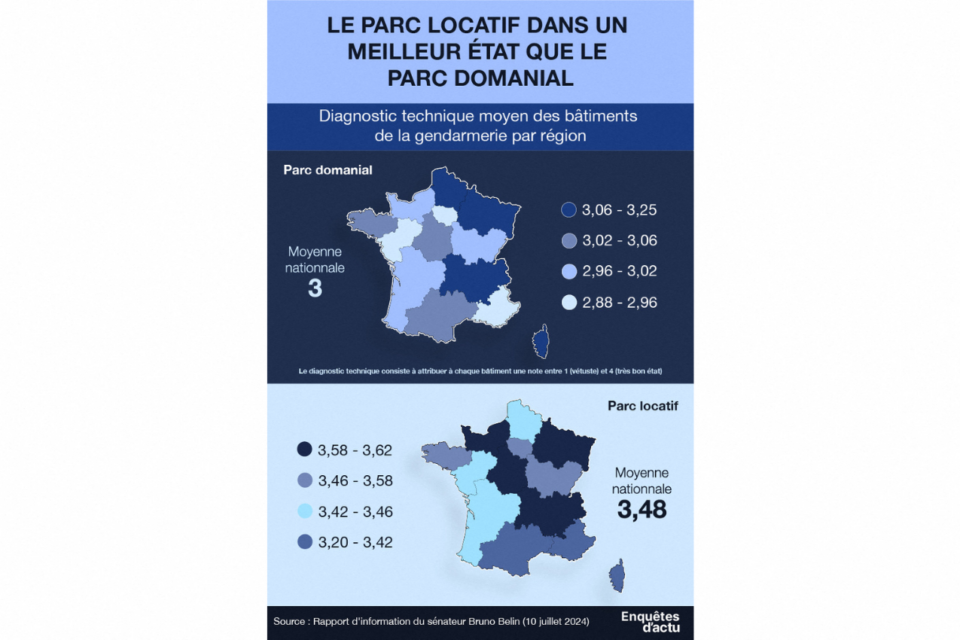

À ce stade, il convient d’opérer une distinction entre le parc domanial qui appartient à l’État, et le parc locatif qui est constitué de logements mis à disposition de la gendarmerie, moyennant loyer, par des collectivités locales, bailleurs sociaux ou propriétaires privés.

Cliquez ici pour agrandir l’infographie.

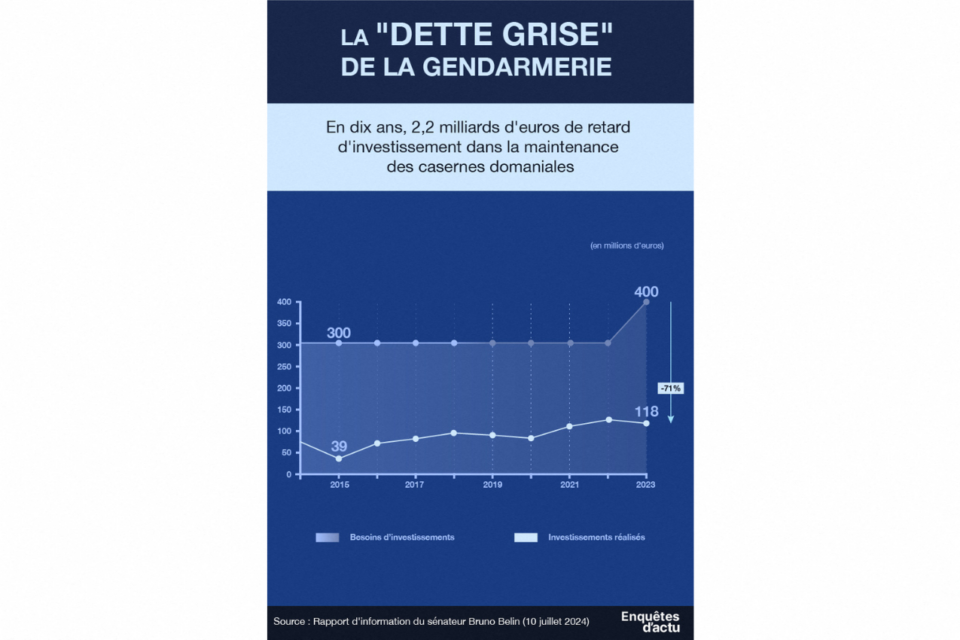

Selon le colonel Régis de Feydeau, « les casernes domaniales souffrent d’un sous-investissement chronique » en matière d’entretien et de réhabilitation des bâtiments. Cette carence de l’État est mise en exergue par la Cour des comptes, dans ses analyses de l’exécution budgétaire 2023 et 2024, ainsi que dans un rapport d’information remis en juillet 2024 par le sénateur Bruno Belin.

Cliquez ici pour agrandir l’infographie.

Occupant un logement de 100 m² maculé de moisissures, dans une caserne propriété de l’État, Nicolas a cessé depuis longtemps de croire aux promesses de rénovation sans lendemain. « Cela fait quatorze ans que je vis dans cette caserne vieillissante. Il n’y a jamais eu de travaux d’ampleur alors que tout est à refaire, surtout l’isolation. »

L’hiver, on est à plus de 200 euros de chauffage par mois. On est obligé de le laisser constamment allumé et on peine à atteindre les 19°C.

Nicolas,

gendarme dans l’est de la France.

« C’est une problématique ultra connue dans la caserne, mais ce sont toujours les mêmes excuses : il n’y a pas d’argent, etc. », soupire-t-il.

Les loyers siphonnent les budgets

Si l’argent manque pour la maintenance du parc domanial, c’est aussi parce qu’il y a « un écrasement, un effet d’éviction de nos dépenses de fonctionnement et d’investissement par des dépenses de loyers », insistait le général André Petillot devant la représentation nationale. Ces dépenses ont augmenté de 19 % entre 2019 et 2023, et représentaient cette année-là 590 millions d’euros, soit près des deux tiers du budget immobilier total de la gendarmerie (923 millions).

Trois quarts des casernes sont louées, principalement à des collectivités locales (communes, départements…), à qui il revient d’assumer les coûts d’entretien. Le rapport du sénateur Bruno Belin constate que « ce schéma aboutit à un meilleur état de santé de ces bâtiments », comparé à celui des casernes domaniales.

Cliquez ici pour agrandir l’infographie.

« Comme il y a une obligation contractuelle des bailleurs à louer des logements en bon état, on s’en sort globalement bien sur les locations », confirme David Ramos, président de l’APNM GendXXI.

Des bailleurs pas toujours à la hauteur

« Dans notre ancienne affectation, en cas de problème, la mairie faisait venir les services techniques dans la foulée », se souviennent Manon et Alexandre. Ils regrettent cette réactivité qui, à les entendre, fait défaut dans leur actuelle caserne de la campagne alsacienne.

Pourtant, il s’agit aussi d’une caserne locative. Mais d’après les deux gendarmes, « il n’y a aucune coordination entre les affaires immobilières de la gendarmerie et le propriétaire », un bailleur social. Ce dernier n’a pas donné suite à nos sollicitations. Selon nos informations, il est en discussion avec un autre office public de l’habitat pour vendre cette caserne.

Dans le sud de la France, Thomas et sa conjointe civile occupent une maison dans un ensemble pavillonnaire des années 1990, loué par la gendarmerie à une propriétaire privée. Outre cette histoire de fenêtre qui a mis quatre mois à être réparée, le gendarme pointe une isolation qui n’est « plus aux normes », des huisseries en bois « mangées par l’humidité » occasionnant des infiltrations quand il pleut.

Cela empêche ma vie de famille de s’épanouir. Hors de question d’avoir un enfant dans un logement comme ça.

Thomas,

gendarme dans le sud de la France.

Il assure que d’autres camarades font face aux mêmes problèmes, mais que « la plupart ont abandonné, s’adaptent ou subissent ». La situation est rendue compliquée par un litige opposant la gendarmerie à la propriétaire des pavillons. Contactée, cette dernière déclare qu’elle « ne peu[t] pas [nous] répondre tant que la procédure est en cours ».

Pour le colonel Paul Juif, ces exemples ne sont « vraiment pas la bonne illustration de l’ensemble de notre parc locatif. Dans la très grande majorité des cas, nous entretenons de bonnes relations avec nos propriétaires ».

Double résidence, double dépense

Au-delà de l’atteinte à la qualité de vie des gendarmes et de leurs proches, le sous-investissement dans la maintenance du parc immobilier finit par coûter cher. À la fois à la gendarmerie et aux militaires.

« Si on rencontre de grosses difficultés du point de vue de la sécurité des occupants, les directives sont claires : on fait déménager le gendarme et sa famille », assure le colonel Régis de Feydeau. Le recours à la location s’impose alors dans la plupart des cas. « C’est notamment ce qui explique notre volume de prises à bail hors casernements [au nombre de 12 589, NDLR] », poursuit le sous-directeur adjoint de l’immobilier et du logement.

J’ai un exemple, à Valence-en-Poitou (Vienne), où plus aucun gendarme ne vit dans la caserne, puisqu’on voit quasiment le ciel au dernier étage. La gendarmerie a trouvé des logements à l’extérieur, mais c’est un coût supplémentaire. On marche sur la tête !

Bruno Belin,

sénateur LR de la Vienne.

En l’absence de solution de relogement de la part de sa hiérarchie, Nicolas a acheté une maison « pour y reloger [sa] famille ». Le quadragénaire a quand même dû conserver son appartement en caserne rempli de moisissures. « J’ai l’obligation de l’occuper quand je suis d’astreinte », explique-t-il.

Un cas de figure loin d’être isolé selon David Ramos : « Arrivés à un certain âge, quand les gendarmes ont une capacité d’investissement suffisante, ils font très rapidement le choix de la double résidence, pour mettre leurs proches dans une maison ou un appartement conforme au confort moderne. »

Revers de la médaille : « Vous devez payer une taxe d’habitation, généralement sur le logement en caserne qui devient votre résidence secondaire », explique le président de l’APNM GendXXI. Pour Nicolas, cela représente une dépense additionnelle d’« environ 500 euros » par an.

300 millions d’euros en 2025, et après ?

Après des années de sous-investissement, 2025 marquera-t-elle un retournement de tendance ? La DGGN indique avoir obtenu une dotation immobilière de 300 millions d’euros. En proportion, « cela fait plus de vingt ans que ce n’était pas arrivé », se félicite le colonel Paul Juif.

Rénovation de toitures, travaux d’isolation, mise aux normes d’installations électriques et de systèmes anti-incendie… « Ces 300 millions d’euros nous permettent d’initier un plan triennal de résorption de nos points noirs immobiliers », résume l’officier supérieur. 93 casernes domaniales regroupant 4 200 logements ont été identifiées comme prioritaires, en métropole et dans les Outremers.

Pour accompagner ce mouvement, le colonel Régis de Feydeau estime que « dans les deux prochaines années, il faudrait recruter entre 50 et 80 personnels supplémentaires » dans les affaires immobilières. « C’est le schéma d’emploi que nous sommes en train de travailler et que nous allons soumettre à notre directeur général. »

Bien que la somme paraisse impressionnante, le colonel Paul Juif rappelle que ces investissements « ne nous permettent pas d’atteindre la cible : cela nous fait 60 euros par m², alors qu’il nous en faudrait 77 par an pour maintenir correctement notre parc. C’est déjà une belle bouffée d’oxygène, mais ça ne va pas tout résoudre, il faut à tout prix pérenniser ces crédits ».

Reste à voir si cet effort budgétaire survivra à la double incertitude, financière et politique, qui pèse actuellement sur la conduite des politiques publiques.

*Prénoms modifiés à la demande des intéressés qui requièrent l’anonymat.

Suivez toute l’actualité de vos villes et médias favoris en vous inscrivant à Mon Actu.