Le 19 juillet 2005, Alain Bombard s’éteignait à l’hôpital militaire Sainte-Anne de Toulon, dans le service de réanimation où il avait été admis un mois plus tôt. Il avait 80 ans. Ce biologiste né en 1924 à Paris avait la vague à l’âme et a consacré sa vie à la défense des marins, des mers et des océans.

Homme courageux, opiniâtre, têtu, Bombard n’a pas hésité à se mettre en danger pour amener la recherche scientifique sur le terrain de la survie en mer à une époque où être marin était aussi pénible que d’être mineur. « Dans ses jeunes années, il voulait sauver les Hommes de la mer et puis il a œuvré pour sauver la mer des Hommes « , résume son fils Christophe. Pionnier de l’écologie dans les années 1960, il s’est mué en lanceur d’alerte tout au long d’une carrière qu’il a essentiellement menée dans le Var.

Entre l’île des Embiez, l’aventure de l’Observatoire de la mer et Bandol où il a vieilli en contemplant les flots bleus. Mais tout a commencé loin d’ici…

Interne à l’hôpital de Boulogne-sur-Mer, il est marqué par la noyade de plusieurs marins du chalutier Notre-Dame de Peyragudes, en 1951. Le biologiste planche alors sur la survie en mer. Quelques mois plus tard, le voilà qu’il traverse la Manche sur un bateau pneumatique. Une panne de moteur l’oblige à dériver pendant trois jours avec du beurre et de l’eau de mer comme seuls apports nutritifs. Il décroche une bourse d’études et affine ses recherches du côté de Monaco, grâce notamment au fonds documentaire de l’Institut océanographique.

Le 25 mai, le voilà qu’il quitte la côte méditerranéenne à bord d’un Zodiac Mark III de 4,65mètres, un canot pneumatique de conception française baptisé L’Hérétique. Accompagné d’un marin déserteur de l’armée anglaise nommé Jack Palmer, il a pour seuls accessoires une voile, un sextan, des cartes, des livres, des hameçons et un filtre à plancton. » Mais il n’en avait même pas, il filtrait l’eau avec sa chemise! « , ricane son ami Nardo Vicente, 89 ans en août, sur l’île des Embiez où ils ont mené ensemble tant de combats.

Bombard veut prouver que l’on peut survivre en mer en se nourrissant de poissons crus et de leur jus, de plancton et d’eau de mer. La mission est périlleuse et va rapidement tourner au fiasco. Les deux hommes souffrent de diarrhée, L’Hérétique se délabre. Remorqué à Minorque, il rejoint péniblement Tanger. » Ils ne pouvaient pas continuer avec ce bateau mais Zodiac ne voulait pas être associé à ce périple qu’il considérait voué à l’échec. En simulant un vol dans les ateliers de la marque, le créateur du Zodiac, Pierre Debroutelle, fait envoyer par avion un nouveau canot jusqu’à Tanger « , raconte Christophe Bombard. Il est alors temps de gagner les Canaries mais Palmer a filé à l’anglaise. » Palmer croyait en moi et moi, en la science », dira le navigateur déterminé à réussir seul la traversée de l’Atlantique. Après 65 jours de mer (113 au total), il touche terre à La Barbade le 23 décembre, dans un état de santé déplorable. Il a pris soin de rédiger son testament, a perdu 25 kilos et souffre d’anémie, nécessitant son hospitalisation. Son exploit connaît un énorme retentissement médiatique.

Son récit Naufragé volontaire paru en 1958 deviendra un best-seller et le fera entrer dans le cercle fermé et envié des précurseurs de l’écologie. Il est alors l’égal du volcanologue Haroun Tazieff, de l’explorateur Paul-Émile Victor, de l’alpiniste Maurice Herzog et de l’océanographe Jacques-Yves Cousteau avec qui il anime une association pour la défense de l’homme et de l’environnement. S’il n’a « jamais été admis par la communauté des marins et pas considéré comme un vrai scientifique », selon la formule de son fils, Alain Bombard a laissé, par son génie, sa bienveillance et son éloquence fascinante, un héritage immense que l’on évoque en plusieurs points.

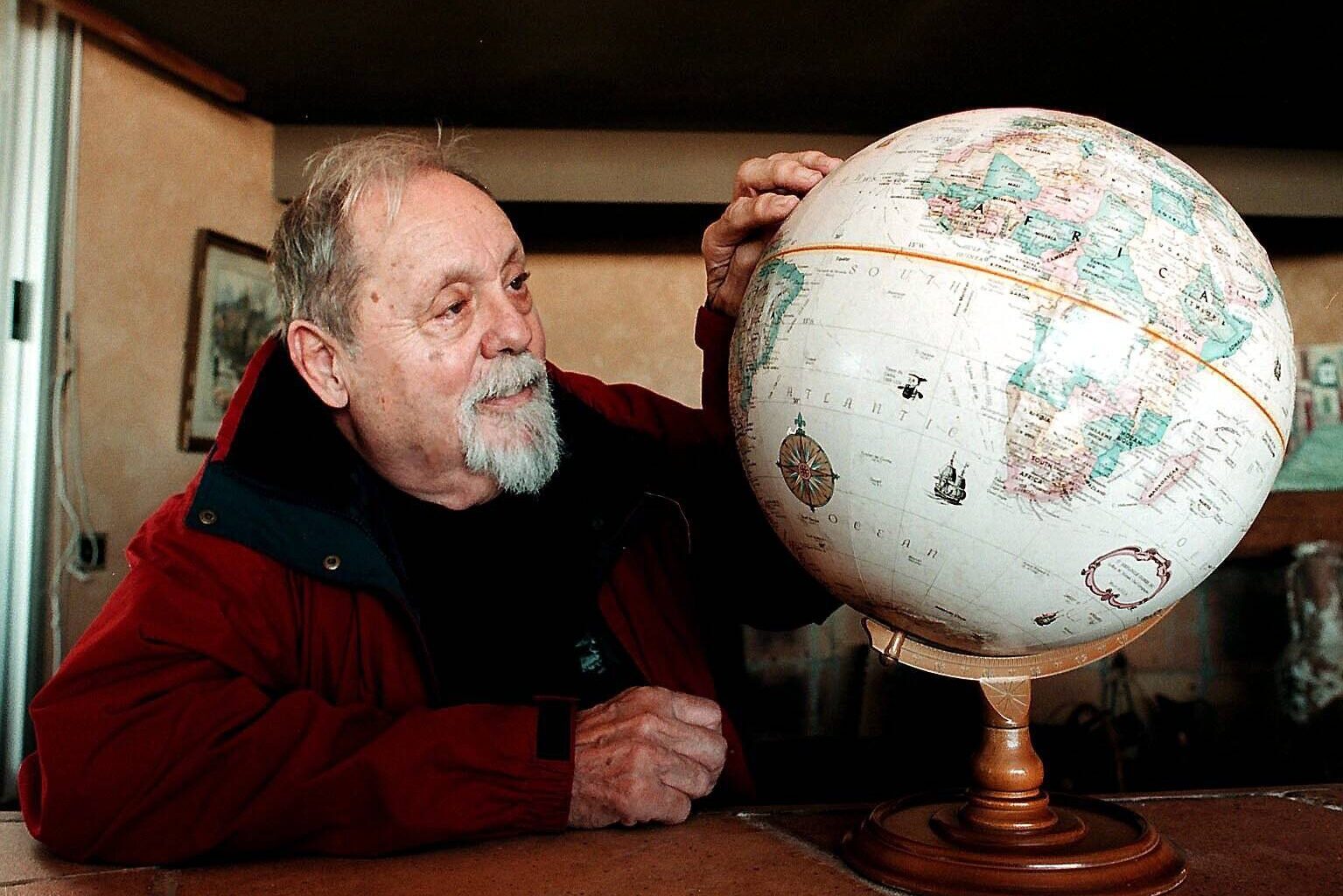

Le récit de son périple de 113 jours en mer est paru en 1958.

Repro Var-matin.

Le modernisateur du canot de survie

C’est l’héritage principal laissé aux gens de mer. Sa démonstration de l’utilité des canots pneumatiques face aux chaloupes en bois et son expérience démocratisent et imposent le Bombard – entré dans le langage courant – et ses dérivés. Ils deviennent obligatoires sur les bateaux de la marine marchande avec des rations et un équipement repensés et améliorés. Le matériel de pêche avec des petits hameçons, des bacs de récupération d’eau, un désalinisateur et un kit de signalisation ont été ajoutés.

Les marines militaires françaises et alliées ont renforcé la signalisation (miroirs, fusées, sifflets) afin de secourir rapidement un soldat. Elles ont également revu les manuels de survie, notamment sur l’aspect nutritionnel (l’importance du poisson cru) et décliné tout le protocole aux aviateurs susceptibles de s’éjecter en mer. Ses observations ont également permis de renforcer la formation mentale des marins. Les semi-rigides Bombard commercialisés par la société Zodiac sont toujours une référence.

Le bateau scientifique de petite taille

Jusque-là et à l’image de la Calypso de Cousteau, les bateaux scientifiques sont assez imposants. Bombard aménage un petit voilier de 7mètres de type ketch qu’il nomme Le Coryphène en hommage aux dorades qui l’ont nourri lors de sa traversée en solitaire. Maniable, il permet l’observation et les études à moindre coût, avec une équipe réduite. L’idée du petit bateau-labo est reprise par d’autres, comme l’explorateur Jean-Louis Étienne. n

Vent debout contre les boues rouges

Sur son île des Embiez, achetée en 1958, Paul Ricard ne décolère pas en cette année 1963. L’industriel Péchiney demande à l’État de pouvoir déverser au large de Cassis les effluents de son usine d’alumine de Gardanne grâce à un pipeline de 50 kilomètres. Problème: le résidu d’extraction de la bauxite donne une boue rouge chargée de soude, d’arsenic et de métaux lourds. « La Grande Bleue mais pas la mer rouge! » C’est avec ce slogan que partent en croisade Alain Bombard, une quarantaine d’élus provençaux, des scientifiques et des artistes.

À la tête de la fronde, l’ex-naufragé se démultiplie, de manifestations en interviews. En 1966, l’industriel a commencé à déverser ses boues en Méditerranée. Sur l’île des Embiez, Paul Ricard inaugure la riposte le 9 juillet avec la création de l’Observatoire de la mer. Il charge le biologiste Alain Bombard d’animer un laboratoire d’étude et de surveillance des pollutions marines et lui accorde le recrutement de quatre chercheurs en quatre ans. C’est une première en Europe dans le mécénat d’entreprise. » C’était devenu l’île Bombard, on ne parlait que de lui!, se souvient son ami Nardo Vicente recruté en 1972 pour prendre sa suite à la tête de l’Observatoire devenu l’Institut océanographique. On a tous démarré au fort et on a tous logé à la ferme des Romarins où il vivait avec sa femme Ginette et leurs enfants. Alain était le meilleur ambassadeur des Embiez. »

Cette même année, Alain Bombard monte au créneau avec Paul-Émile Victor contre le rejet de boues rouges par une usine italienne à Livourne. En 1973-1974, il est au cœur du pic de la contestation contre les boues de Gardanne qui seront déversées jusqu’en 2016.

Nommé directeur scientifique de l’Observatoire de la mer sur l’île des Embiez de 1966 à 1972 par Paul-Ricard, Alain Bombard animait des cycles de conférence et accueillait même les groupes scolaires. Photo Félix Golési

Sauver la posidonie du « Copacabana » toulonnais

Début des années 1960 à Toulon: la Chambre de commerce du Var et le maire de l’époque, Maurice Arreckx, veulent faire du Mourillon le « Copacabana » toulonnais. Avec plages artificielles, grands hôtels, tours de 20 étages, casino, établissements de bain… Le tout pour 3 milliards de francs.

Après la levée de boucliers, des premiers travaux d’endigage sont menés. En avril 1972, Alain Bombard, Jacques-Yves Cousteau, des amiraux de Marine et une trentaine d’associations signent une tribune commune pour s’indigner contre l’endigage, une technique qui détruit la posidonie dont le rôle essentiel n’était pas encore admis. L’enquête publique démontre une opposition au projet mais le préfet du Var permet de nouveaux endigages.

En septembre 1978, la tension monte d’un cran. Les opposants s’accrochent aux bulldozers et occupent la plage pendant cinq jours. Évacués par la police, ils sont relayés par des manifestants. Sous la pression, Arreckx fait construire les digues que l’on voit encore aujourd’hui et la destruction de la posidonie a été limitée à 200 hectares sans empiéter vers La Mitre et le Cap Brun comme initialement prévu.

L’arrêt du rejet des eaux usées en mer

En 1974, l’Institut océanographique des Embiez édite une plaquette sur le rejet des eaux usées sur le littoral méditerranéen. À une époque où l’aménagement de stations d’épuration n’est pas systématique, il dénombre 440 émissaires – ces grosses canalisations – qui, de Nice à Perpignan, rejetaient tout sans traitement. « C’est un suicide collectif prémédité », avait-il alerté.

En 1978, Nardo Vicente et le cinéaste Christian Pétron réalisent le documentaire Pollution et nuisances sur le littoral méditerranéen. De la destruction du milieu naturel avec les plages artificielles de Toulon à « l’enfer » du rejet des eaux usées du Cap Sicié. » On avait plongé devant l’émissaire, mais certains plongeurs, qui ont eu des infiltrations d’eau dans leurs masques, ont été hospitalisés », se souvient Vicente. Le film décroche la palme d’or du film de recherche scientifique en 1980 à Rio de Janeiro, et une quinzaine d’autres prix. L’année suivante, Alain Bombard décoche ses flèches à Marseille après projection.

Touché en plein cœur, le maire socialiste Gaston Defferre jure alors que sa ville aura une station d’épuration. Ce fut fait en 1987, Nice l’année suivante, Monaco en 1989 et bien au-delà du plateau continental à cent mètres de profondeur (un exemple) et enfin à Toulon en 1999. « Maurice Arreckx prétendait que les images étaient truquées », se souvient Nardo Vicente. Au Cap Sicié, lui et Bombard défendent le projet d’une station d’épuration dans le massif de Janas pour irriguer la forêt. Le projet ne fut pas retenu mais la station d’épuration Amphitria, mise en service en 1997, traite aujourd’hui les eaux usées de près 500 00 habitants. « Nous avons quand même reçu des menaces de mort », glisse le résident des Embiez. Mais les émissaires contre les émissaires ont gagné.

Secrétaire d’État pendant 29 jours

En 1981, il fait partie de la vague socialiste qui fait chavirer le pays. Bouc ostentatoire auquel il ne manquait qu’un haut-de-forme et une redingote, il intègre le gouvernement de Pierre Mauroy en tant que secrétaire d’État à l’Environnement. Il n’y restera que 29 jours à peine (22 mai-20 juin 1981) après s’être opposé au canal Rhin-Rhône défendu par Gaston Defferre et dit tout le mal qu’il pensait de la chasse à courre.

Pour ce fort en gueule, les compromis politiques étaient inenvisageables. Tout juste aura-t-il eu le temps en tant que secrétaire d’État d’inaugurer le centre culturel de Bandol devant plus de 600 personnes. Il fut également conseiller général du canton de Six-Fours de 1979 à 1985 et député européen de 1981 à 1994. Réclamant des politiques communes de secours en mer, ses prises de parole ont pré

paré le terrain au dispositif Frontex et les opérations de sauvetage des ONG. Il a également fait voter un renforcement des normes pour lutter contre les pavillons de complaisance qui ne respectent pas les normes sécuritaires et sociales du commerce maritime.

Tout au long de sa vie Bombard aura été un chevalier servant de la mer et de la nature.