Cet amendement au Code pénal place la propagande communiste au même niveau que l’idéologie nazie.

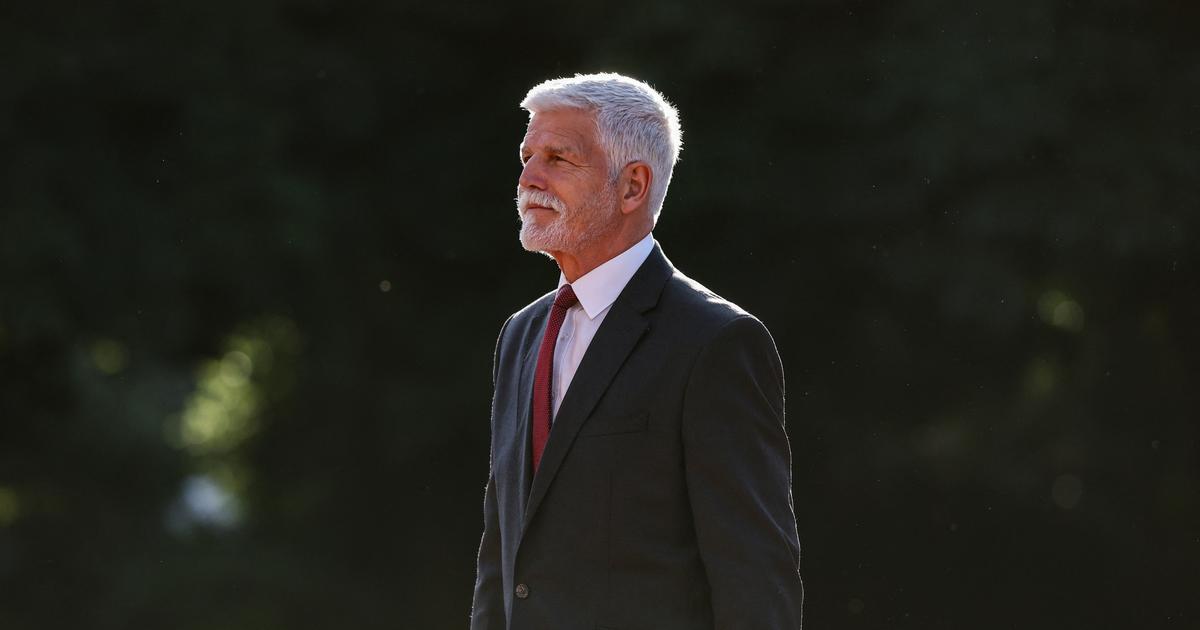

Un amendement au Code pénal, signé par le président tchèque Petr Pavel le 17 juillet, criminalise désormais la propagande communiste, la mettant de facto au même niveau que l’idéologie nazie. La justice pourra prononcer des peines allant jusqu’à cinq ans d’emprisonnement pour toute personne qui «crée, soutient ou promeut des mouvements nazis, communistes ou autres qui visent manifestement à supprimer les droits de l’Homme et les libertés ou à inciter à la haine raciale, ethnique, nationale, religieuse ou fondée sur la classe sociale».

Plusieurs instituts, politiques comme historiques, appelaient de longue date à placer la propagande communiste et nationale-socialiste sur le même plan judiciaire. Toutefois, cet amendement n’est pas du goût du Parti communiste de Bohême et de Moravie (KSČM), héritier du régime satellite de l’Union soviétique. Cette criminalisation est «une tentative ratée d’interdire le KSČM et d’intimider les critiques du régime actuel», a-t-il réagi. Le parti, lors des élections de 2021, n’a pas dépassé le seuil de 5%, qui permet d’entrer au Parlement.

Le parti est dirigé par l’eurodéputée Kateřina Konečná. Elle a une position ambiguë sur la Russie, et notamment la guerre d’agression que conduit Moscou en Ukraine depuis 2014. La République tchèque est l’un des plus grands soutiens européens à l’Ukraine. Petr Pavel avait lancé une initiative pour fournir plus d’un million d’obus à Kiev.

La Tchécoslovaquie (Union de la République tchèque et de la Slovaquie) avait été dépecée en 1938 après les accords de Munich qui en abandonnaient une partie à l’Allemagne d’Hitler, avant que ce dernier n’en conquière la totalité. Après la guerre, le pays est occupé par l’Armée rouge qui place progressivement ses alliés communistes au pouvoir. En 1948, avec le coup de Prague, l’étau de l’URSS se resserre. Alexander Dubček, alors dirigeant du parti communiste tchécoslovaque, tente un «printemps de Prague» et libéralise, très relativement, le régime. L’Armée rouge entre à Prague en août 1968 et lance une féroce répression. Quelques mois plus tôt, à Paris, des étudiants louaient l’URSS comme un modèle.

En 1989, Václav Havel est élu président de la république tchécoslovaque et lance la Révolution de velours, qui va permettre progressivement la libération de son pays. La Tchéquie s’est séparée pacifiquement de la Slovaquie le 1er janvier 1993 et a rejoint l’Otan puis l’Union européenne. Le bilan exact des morts liés au communisme dans le pays n’est pas connu avec précision. Selon l’historien Stéphane Courtois, le communisme a fait près de 100 millions de morts à travers le monde.

Un peu partout en Europe, depuis leur libération de l’URSS et d’autant plus depuis les guerres d’agression russe en Géorgie, puis en Ukraine, les anciens pays occupés par la Russie tournent le dos à leur passé communiste. Des statues à la gloire de l’Armée rouge sont retirées de l’espace public et placées dans des musées, les archives s’ouvrent progressivement, et l’enseignement du russe, autrefois langue vernaculaire, diminue. Après la Seconde Guerre mondiale, l’Europe a connu un processus de «dénazification». Toutefois, un tel procédé pour le communisme n’a pas eu lieu. Certains dirigeants, qui avaient collaboré avec l’occupant soviétique, n’ont pas été inquiétés et les cadres du régime n’ont pas toujours été jugés pour leurs crimes. L’impérialisme russe a réveillé cette douloureuse page en Europe.