Les maux de tête chroniques, les

vertiges, les troubles de l’équilibre ou encore la vision floue

affectent des millions de personnes dans le monde. Si ces symptômes

sont souvent attribués à des causes environnementales ou

neurologiques classiques, une hypothèse récente ouvre une piste

inattendue : ils pourraient être liés à l’héritage génétique laissé

par nos lointains cousins néandertaliens.

C’est ce que suggère une étude

menée par Kimberly Plomp et ses collègues de l’Université des

Philippines Diliman. Publiée dans la revue Evolution, Medicine,

and Public Health, l’étude s’intéresse à une affection

appelée malformation de Chiari de type 1, une anomalie structurelle

du crâne qui toucherait environ 1 personne sur 100. Les chercheurs

ont découvert que la forme du crâne des individus atteints de cette

pathologie ressemble étonnamment à celle des Néandertaliens, ce qui

pourrait indiquer une origine évolutive insoupçonnée.

Une anomalie discrète mais

impactante

La malformation de Chiari 1

est une condition dans laquelle la partie inférieure du cerveau, le

cervelet, s’enfonce anormalement dans le canal rachidien. Cette

configuration engendre une compression de la zone, provoquant des

troubles variés : maux de tête sévères, vertiges, engourdissements,

troubles visuels ou auditifs, voire difficultés motrices. Bien que

cette forme soit considérée comme bénigne, ses effets sur la

qualité de vie peuvent être importants.

Ce qui intrigue les chercheurs

depuis plusieurs années, c’est la structure particulière du crâne

chez les personnes atteintes. Pour mieux comprendre l’origine de

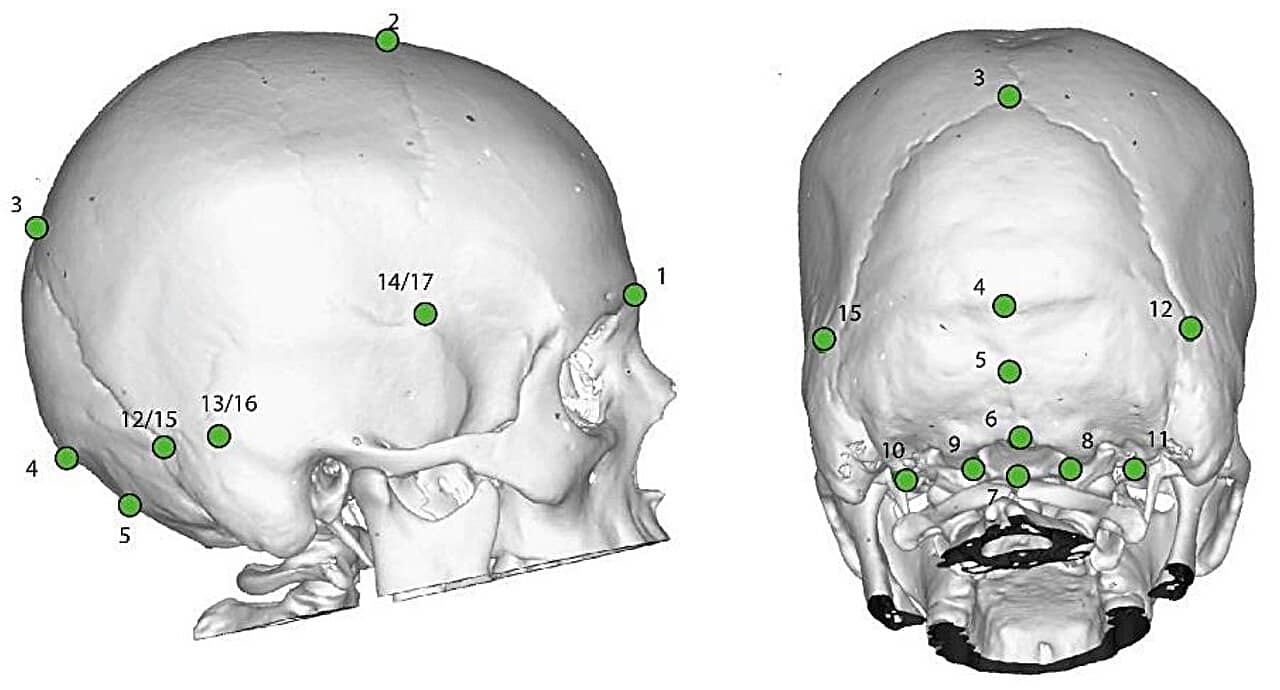

cette malformation, l’équipe de Kimberly Plomp a analysé des scans

médicaux de 46 adultes porteurs de la maladie et les a comparés à

ceux de 57 individus non atteints. À partir de ces données, ils ont

construit des modèles 3D précis des structures crâniennes.

Résultat : les crânes affectés

par la malformation présentent une base plus plate et plus courte,

avec un os occipital (l’arrière du crâne) significativement réduit.

Cela crée un espace réduit à la jonction entre le crâne et la

moelle épinière, une configuration qui favorise justement le

glissement du cervelet vers le canal rachidien.

Repères utilisés dans la présente étude, représentés sur un modèle

3D tomodensitométrique du crâne d’un humain vivant sans CM-I.

Crédit : Evolution, Medicine, and Public Health (2025). DOI :

10.1093/emph/eoaf009À la recherche de nos

origines crâniennes

Mais l’étude ne s’est pas

arrêtée là. Les chercheurs ont élargi leur analyse en comparant ces

crânes modernes avec ceux de différentes espèces humaines anciennes

: Homo sapiens, Homo erectus, Homo heidelbergensis… et Homo

neanderthalensis.

C’est là que les choses

deviennent intéressantes. La forme de la base du crâne des patients

atteints de Chiari 1 ressemble fortement à celle des

Néandertaliens, alors que celle des témoins s’aligne davantage avec

l’anatomie de l’Homo sapiens moderne.

Ce rapprochement alimente ce

que les chercheurs appellent l’hypothèse d’introgression archaïque

: l’idée que certains traits anatomiques, y compris pathologiques,

que l’on observe chez les humains modernes pourraient provenir du

croisement génétique avec des espèces humaines aujourd’hui

disparues. On sait en effet que les personnes d’ascendance non

africaine possèdent environ 1 à 2 % d’ADN néandertalien dans leur

génome. Une proportion héritée des rencontres interespèces

survenues il y a environ 50 000 ans.

L’ADN néandertalien : vestige

ou fardeau ?

Selon les chercheurs, les

résultats sont cohérents avec une origine néandertalienne de la

malformation de Chiari 1, mais ne confirment pas totalement

l’hypothèse. Les similitudes anatomiques sont frappantes, mais la

preuve génétique directe reste à établir. En d’autres termes, le

lien est plausible, mais encore spéculatif.

La prochaine étape de la

recherche consistera donc à analyser le génome de patients atteints

de cette malformation pour y rechercher spécifiquement des

séquences d’origine néandertalienne. Si de tels gènes sont

identifiés, cela pourrait non seulement valider l’hypothèse de

l’introgression, mais aussi ouvrir la voie à des diagnostics plus

précoces et à de nouvelles stratégies de traitement.

Un rappel sur l’héritage de

l’évolution

Au-delà de l’aspect médical,

cette étude soulève une question fascinante : dans quelle mesure

sommes-nous encore influencés par notre passé évolutif ? L’idée que

des traits issus de l’évolution humaine ancienne puissent encore

affecter notre biologie contemporaine nous rappelle que l’héritage

génétique n’est pas toujours bénéfique.

Des adaptations utiles il y a

des milliers d’années – comme un crâne adapté à un mode de vie

robuste et physique – peuvent se transformer en handicaps dans un

environnement moderne, où nos cerveaux plus volumineux et notre

station debout permanente exigent une architecture crânienne

différente.

En définitive, ce que nous dit cette étude,

c’est que nos douleurs d’aujourd’hui pourraient être les échos

lointains d’un passé archaïque. Un passé inscrit dans nos gènes,

silencieux mais tenace. Et si une partie de notre mal de crâne

venait, littéralement, de l’âge de pierre ?