En marchant, par Patrick Tudoret

« À cette impatience devenue chronique qui me vaut parfois des mouvements d’humeur, je ne sais, aujourd’hui, qu’un seul remède efficace : marcher. » Romancier, homme de théâtre, enseignant, producteur d’émission, consultant en rhétorique, Patrick Tudoret est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages et de pièces dont le roman L’Homme qui fuyait le Nobel (Grasset). Né à Oran en 1961, il partage sa vie entre Paris et les environs de Vendôme, en Loir-et-Cher. Il y habite une thébaïde au milieu des champs, d’où il aperçoit le chemin de Compostelle, la via Turonensis, la plus ancienne des quatre routes menant à Saint-Jacques. Dans cet essai érudit, il nous y entraîne pour remonter son histoire familiale, partager ses réflexions philosophiques et sa quête d’une spiritualité pour aujourd’hui. Une « liberté libre », selon les mots de Rimbaud, qu’il partage en se mettant dans les pas des écrivains randonneurs, de Jean Giono à Julien Gracq, de Henry David Thoreau à Nicolas Bouvier. À la sortie de ce livre, il confiait à La Croix l’Hebdo : « Nous avons besoin de la marche car nous avons perdu un certain sens de l’humilité, dont l’étymologie vient du mot humus, “la terre”. Marcher, c’est régénérer son âme, son esprit et son corps par la terre, comme le géant Antée, qui, dans la mythologie, reprend des forces à chaque fois qu’il entre en contact avec elle. Se régénérer et se délester. »

Mon poche, 186 p., 19,90 €

Mon poche

« Marcher , c’est régénérer son âme, son esprit et son corps par la terre. »

Patrick Tudoret

L’Art de marcher, de Rebecca Solnit

Écrivaine, historienne et activiste américaine née en 1961, Rebecca Solnit s’est fait connaître en France avec deux essais féministes : Ces hommes qui m’expliquent et La Mère de toutes les questions. De Paris à Las Vegas, des flâneries urbaines aux marches de protestations, elle esquisse, avec L’Art de marcher, une histoire culturelle de cette activité. Elle y raconte, après un cancer, sa marche lors du grand pèlerinage annuel du sanctuaire de Chimayo, au Nouveau-Mexique, et s’interroge sur ce type de marche, « voie escarpée vers la grâce ». « L’idée que le sacré n’est pas absolument immatériel et qu’il existe une géographie du pouvoir spirituel est l’hypothèse de départ du pèlerinage, écrit-elle. Tout pèlerinage trace une invisible démarcation entre spiritualité et matérialité. » Rebecca Solnit détaille la relation intime, pour le pèlerin chrétien, entre le voyage et le but, et pose la marche « inutile » comme un geste de résistance pour se départir des injonctions et trouver notre place dans le monde. Paru en 2000, cet essai, devenu classique, a lancé toute une vague nouvelle d’écrits sur la question.

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Oristelle Bonis. Éditions de l’Olivier, 400 p., 11,90 €

Éditions de l’Olivier

Journaux de voyage, de Matsuo Bashô

« Chaque jour est un voyage, et le voyage lui-même est la maison. » En 1684, le poète japonais Bashô, maître du haïku et professeur de cette forme littéraire classique en trois vers, quitte Edo, où il vivait dans une simplicité d’ermite depuis quelques années. Il se rend sur la tombe de sa mère, morte l’année précédente, dans la province d’Iga, son pays natal. C’est le premier des six voyages à travers le Japon que le poète relate dans ce journal fait de prose poétique entrecoupée de nombreux haïkus. Entre les dévotions au fil des sanctuaires rencontrés sur sa route, il prend le temps de noter ce qui l’entoure : « Ils vont puiser l’eau/des moines transis de froid/claquent des sabots ». De sa plume nourrie de références mais au ton étonnamment moderne, il nous propulse au cœur de ce Japon de l’époque d’Edo où, déjà, « les gens du siècle/ne remarquent point les fleurs/du châtaigner de l’auvent ». Baignées dans une spiritualité du geste et de l’instant, intrinsèque au bouddhisme zen, ces pages offre un dépaysement lent qui incite au départ. « N’étant attaché à rien, je m’en vais, moi aussi, m’en remettre au vent léger. »

Traduits du japonais et présentés par René Sieffert, Verdier, 128 p., 14,90 €

Verdier

Les Récits d’un pèlerin russe, anonyme

« Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pauvre pécheur. » Sur les routes de la Russie orthodoxe du milieu du XIXe siècle, un pèlerin anonyme erre en récitant sans relâche la prière de Jésus, ou prière du cœur. S’il s’est mis en route, c’est pour comprendre le sens profond de cette parole de saint Paul : « Priez sans cesse. » Ce pèlerin n’a pour tout bagage qu’un seul gros livre qu’il cite abondamment : un exemplaire de la Philocalie des Pères neptiques, large anthologie compilée au XVIIIe siècle rassemblant des textes sur la prière solitaire et la vie spirituelle depuis les anachorètes égyptiens du IVe siècle jusqu’aux moines du Mont Athos du XVe siècle. Publiés pour la première fois en Russie en 1870 et arrivés en France en 1930, ces récits construits sur le mode des contes populaires mêlent aventures extérieure et intérieure, progression et élévation. Ils ont rapidement séduit les chercheurs de Dieu d’un Occident en quête d’absolu. D’une lecture toujours aussi réjouissante, ils constituent la plus vivante des introductions à la Philocalie.

Traduit du russe par Jean Laloy, Points, 192 p., 6,80 €

Points

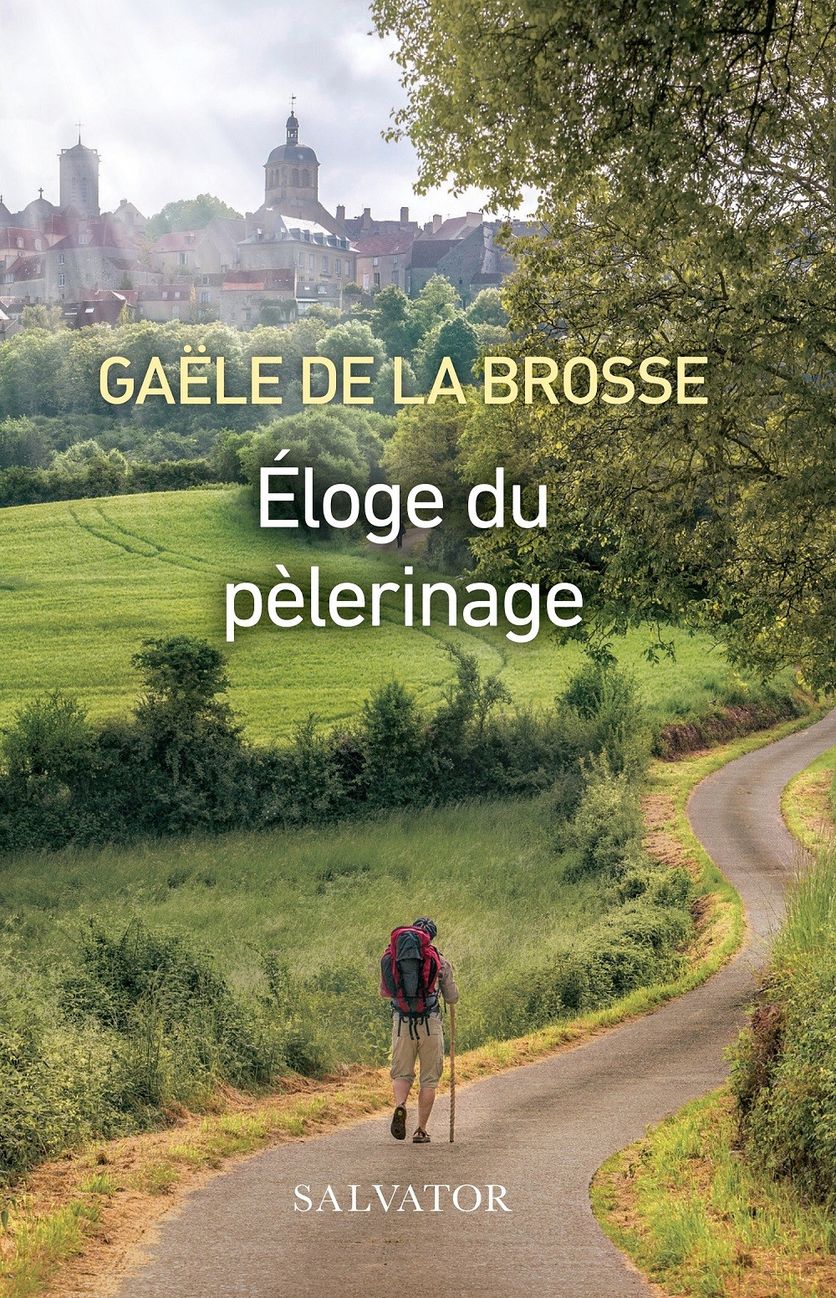

Éloge du pèlerinage, de Gaële de La Brosse

Grande spécialiste du pèlerinage, marchant depuis qu’elle a 16 ans, Gaële de La Brosse relate dans cet éloge plus de 20 pèlerinages qu’elle a parcourus en France et en Europe : chemins de Saint‑Jacques, Tro Breiz, Mont-Saint‑Michel, Chartres, Fatima, Assise, Czestochowa… Arrivant à transmettre au grand public son amour pour ces périples engageant corps et esprits, elle mêle souvenirs et réflexions spirituelles de sa plume alerte, faisant ressentir de manière saisissante l’ambiance et les parfums de tous ces chemins où « souffle l’Esprit, un coin de Ciel sur la Terre ». Le pèlerinage est avant tout ici une expérience propice au dépouillement jusqu’à l’essentiel : la qualité d’une relation passant par l’expérience de l’hospitalité et d’une ouverture nouvelle, celle de l’ad ventura : « Les pèlerins ne trouvent pas ce qu’ils cherchent, trouvent ce qu’ils ne cherchent pas, ou plutôt, ayant trouvé ce qu’ils ne cherchaient pas, ils oublient ce qu’ils voulaient trouver. »

Salvator, 2021, 220 p, 18 €

Salvator

Je gère mes choix

J’autorise