Pendant longtemps, on s’attendait à ce que la politique commerciale agressive des États-Unis rapproche les autres pays et régions industrialisés. Mais le sommet de jeudi entre la Chine et l’Union européenne (UE) va dans le sens inverse. Les tensions entre Pékin et Bruxelles n’ont pas été aussi fortes depuis des années.

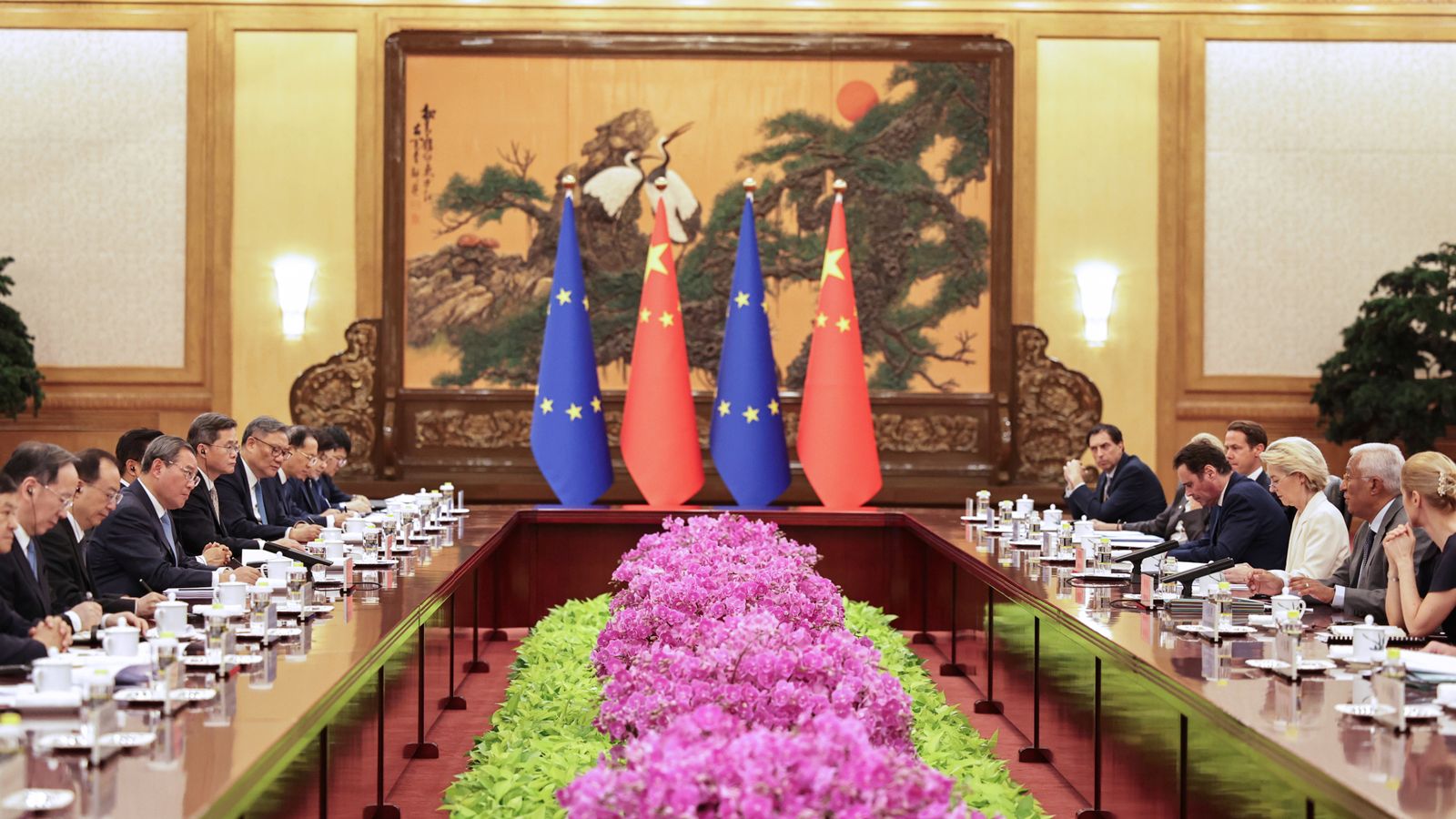

Le Premier ministre chinois Li Qiang, quatrième à gauche, écoute la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen (troisième à droite), le président du Conseil européen Antonio Costa (à sa gauche) et la représentante pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission européenne Kaja Kallas (à droite), au début de la réunion au Grand Palais du Peuple lors du sommet Union européenne-Chine à Pékin, le jeudi 24 juillet 2025. [AP Photo/Andres Martinez Casares]

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui accuse constamment les États-Unis de nuire à toutes les parties avec leurs droits de douane, a menacé la Chine de sanctions commerciales à la Trump. Elle a averti que les relations entre la Chine et l’UE étaient à un «point d’inflexion». Les relations commerciales étaient «très déséquilibrées» et un rééquilibrage des relations bilatérales «essentiel». Si la Chine continuait à s’engouffrer dans les marchés mondiaux grâce à ses surcapacités subventionnées par l’État, il serait «très difficile pour l’UE de maintenir son degré d’ouverture actuel».

La menace de guerre commerciale lancée par Von der Leyen contre la Chine montre que l’imposition de droits de douane n’est pas une lubie personnelle du président américain Trump, mais une réaction à la crise mondiale du système capitaliste. Comme à la veille des Première et Seconde Guerres mondiales, la lutte pour les matières premières, les marchés et les profits ne se fait plus par la concurrence pacifique, mais par la coercition, le chantage et la force militaire.

Ce sommet, le 25e du genre, visait à célébrer le 50e anniversaire de l’établissement de relations diplomatiques entre l’UE et la Chine. Ces relations n’ont jamais été exemptes de tensions. Des conflits ont surgi concernant l’accès à la Chine des investissements et des marchandises européens, la protection des droits d’auteur et des brevets, le dumping, et les subventions, ainsi que de nombreux autres sujets. L’UE a également exploité la situation des minorités ethniques au Tibet et au Xinjiang pour faire pression sur la Chine.

Les relations économiques se sont néanmoins fortement développées. En 2024, la valeur des échanges de biens et services entre l’UE et la Chine s’élevait à plus de 845 milliards d’euros, soit un peu moins de 30 pour cent du commerce mondial. L’UE est le premier partenaire commercial de la Chine, et la Chine le deuxième de l’UE.

Les exportations chinoises dépassent ses importations de plus du double. En 2024, l’UE a enregistré un déficit commercial avec la Chine de plus de 300 milliards d’euros. Cet écart se creuse, d’autant plus que la Chine ne se contente plus d’être une plate-forme à bas salaires et un débouché pour les grandes entreprises européennes, mais s’est imposée comme un leader mondial dans des technologies telles que les voitures électriques, les terres rares et, de plus en plus, l’IA.

En 2020, Volkswagen était encore le premier constructeur automobile en Chine avec une part de marché de 19 pour cent, mais cette part a depuis chuté à 12 pour cent. Les marques chinoises, quant à elles, ont vu leur part de marché passer de 36 à 69 pour cent au cours des cinq dernières années. Cette progression est principalement due à la production de voitures électriques abordables et de haute qualité.

L’été dernier, l’UE a imposé des surtaxes supplémentaires de 17 à 35 pour cent sur les voitures chinoises, en plus du tarif de base de 10 pour cent, afin de les empêcher de conquérir également le marché européen. La Chine détient un quasi-monopole mondial sur les terres rares, indispensables à de nombreuses technologies modernes.

L’UE réagit de manière extrêmement agressive à l’essor économique de la Chine. Parallèlement, elle s’efforce d’éviter une rupture complète des liens économiques avec elle. Conjuguée aux menaces de droits de douane punitifs des États-Unis, premier partenaire commercial de l’UE, une telle coupure aurait des conséquences économiques dévastatrices.

De leur côté, les dirigeants chinois ont souligné leur intérêt pour une coopération économique plus poussée, mais ne sont pas prêts à céder au chantage européen. Lors d’une réunion avec les dirigeants de l’UE, le président Xi Jinping a déclaré qu’il n’existait aucun conflit d’intérêts fondamental ni contradiction géopolitique entre la Chine et l’UE. On espérait que le marché européen resterait ouvert et que la partie européenne «s’abstiendrait d’utiliser des instruments économiques et commerciaux restrictifs».

Pékin craint également que l’UE ne parvienne à un accord dans le conflit tarifaire avec les États-Unis en adoptant une position plus ferme à l’égard de la Chine. L’UE exerce déjà une pression politique et militaire croissante sur ce pays.

L’accusation que la Chine soutiendrait la Russie dans sa guerre contre l’Ukraine en achetant son pétrole et en contournant les sanctions occidentales en lui fournissant des composants à double usage, c’est-à-dire pouvant également servir à la production d’armes, a été un thème récurrent tout au long du sommet. L’UE a exhorté la Chine à ne pas fournir de soutien matériel à la base militaro-industrielle russe et à user de son influence pour mettre fin à la guerre.

La veille du sommet de Pékin, les représentants de l’UE avaient participé à un sommet UE-Japon à Tokyo et convenu d’une coopération plus étroite dans l’industrie d’armement et d’une réduction des dépendances stratégiques dans le domaine des matières premières essentielles. Deux décisions dirigées contre la Chine. Le Japon participe activement aux préparatifs de guerre des États-Unis visant la Chine, qui ont également le soutien de l’OTAN.

Le sommet UE-Chine s’est donc terminé sans résultat tangible. Initialement prévu pour deux jours, il avait déjà été écourté à un jour. Il n’y a pas eu de déclaration finale commune. Seuls ont été convenus un mécanisme de consultation en cas de retard de livraison de matières premières essentielles et un engagement non contraignant en matière de protection du climat.

Les guerres commerciales et les guerres se font sur le dos de la classe ouvrière qui en subit les conséquences sous forme de chômage, de coupes dans les dépenses sociales et comme chair à canon. Elle ne doit pas se laisser diviser ni instrumentaliser par l’agitation nationaliste. Elle doit s’unir internationalement et lutter pour le renversement du capitalisme. C’est la seule façon de mettre les formidables avancées technologiques au service du progrès social, au lieu qu’elles soient transformées en moyens de destruction.