Les couloirs sombres de Shadow Labyrinth proposent un game design solidement ancré dans les fondations des metroidvanias classiques, avec une exploration non linéaire, un chouïa de backtracking, une progression à base d’artefacts et compétences débloquées, et des combats sévères mais justes. Mais sous l’apparente copie, on distingue l’efficacité d’un élève qui veut faire aussi bien que ses maîtres. Les mécaniques ne sont pas simplement empruntées, elles sont réagencées pour offrir une vraie profondeur. Le joueur débute avec des combos d’épée basiques, un système de dash, une esquive et une parade calquée sur Metroid Dread ou Nine Sols (en plus permissif que ce dernier). À cela s’ajoute une variété de perks équipables, sortes d’emblèmes à la Hollow Knight, offerts en magasin ou trouvés pendant l’exploration, qui modifient les compétences (vitesse, saut, régénération…) de Puck, la boule jaune qui vous suit partout. Ces possibilités de personnalisation se modifient à la volée, apportant une grande versatilité d’approche, et le titre vous invitera tacitement à expérimenter au maximum afin de pouvoir vous sortir vivant des combats de boss, allant de plutôt coriaces à l’arrachage de cheveux en règle.

Les quelques murs de difficulté auxquels on sera parfois confrontés ne sont là que pour inciter au theorycrafting. Shadow Labyrinth offre une palette de synergies et de constructions de builds très riche. Build agressif pour infliger des dégâts rapides, approche tank pour encaisser et avancer comme un golem de pierre sur le champ de bataille, build parade/contre pour les virtuoses du timing, maximisation des capacités de Gaïa (un Gundam énorme qu’on peut convoquer et contrôler pour faire rapidement le ménage à l’écran et qu’on préférera garder pour les combats de boss)… Il faut avouer qu’on aura rarement vu une telle variété de possibilités au sein d’un metroidvania.

Puck You very much

Puck You very much

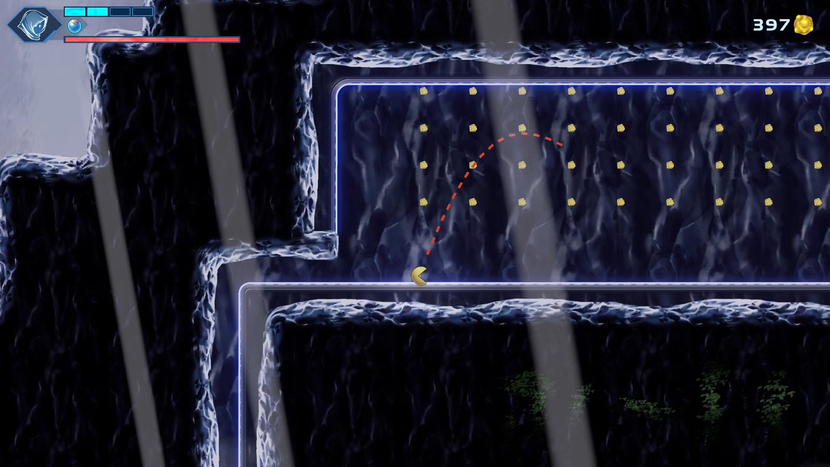

À intervalles réguliers, on accèdera à des segments très particuliers en contrôlant uniquement Puck, notre compagnon-drone sphérique, en mode Mini-Puck. Ces phases se déroulent sur des parois électriques bleues appelées D-Lines, sur lesquelles on peut grimper ou grinder dans toutes les directions (haut, bas, gauche, droite, tête en bas, peu importe). Les commandes y sont volontairement différentes, s’inspirant des combats de boss du jeu Pac-Man Championship Edition 2 Plus 2P. Elles offrent une jouabilité plus arcade, parfois à la limite du jeu de rythme, où l’on enchaîne les sauts, glissades, dérapages, attaques et esquives pour collecter des orbes ou activer des interrupteurs. Ce sont des moments de respiration ludique jubilatoires, où l’on sent tout l’amour de Seigo Aizawa pour la licence de Namco. Ces séquences offrent souvent des chemins alternatifs, des raccourcis ou même des boss secrets.

Le level design, de son côté, prend pleinement fait et cause pour l’esprit labyrinthique de l’ère arcade de Pac-Man. Les structures sont alambiquées, sans jamais sacrifier la clarté. Les zones se câblent les unes aux autres avec une grande naturalité. Certains des neuf biomes principaux passent par les clichés obligatoires de la zone volcanique, la prison, la zone de nature sauvage… et d’autres sont beaucoup plus inspirés, avec une mention spéciale au Palais Cristallin et à la Porte des Abysses, remarquables tant en termes d’ambiance que de direction artistique. Si le jeu a été vendu par Bandai Namco comme un metroidvania cyberpunk, il s’avère qu’il ne se limite pas à cela. On explore parfois des territoires aux tons pastels, à d’autres moments la chaleur des couleurs se dispute avec la froideur d’un ciel morne. S’il n’y a jamais vraiment de moments « Wow », on est régulièrement cueilli par l’audace de la direction artistique.

Toujours au sujet du level design, il semble important de préciser que les points de sauvegarde sont remarquablement généreux. Les Miku Sol (mini points de sauvegarde) et sanctuaires principaux restaurent votre vie et agissent comme des hubs de téléportation rapide. Leur placement intelligent compense largement la difficulté corsée, surtout dans les zones périlleuses. Les sauvegardes trop éloignées sont rares, et on débloque très vite des raccourcis pour atténuer les trajets fastidieux après une mort. Un système qui encourage l’audace sans rendre chaque mort rédhibitoire.

Mais c’est ailleurs que Shadow Labyrinth se distingue vraiment, dans sa façon de retourner le mythe Pac-Man comme un vieux gant de cuir noirci par les années. Ce n’est plus un glouton sautillant dépourvu de personnalité, mais Puck, un être hanté, porteur d’une malédiction cosmique, à la mémoire parcellaire et poursuivi par des entités spectrales. Ses motivations restent floues pendant une grande partie du jeu (jusqu’à un joli petit twist vers le milieu du périple) et il ne sera d’abord que la créature qui nous a ramené à la vie. On ne sera donc que le Swordsman n°8 (ou Épéiste n°8), carcasse vivante qui a émergé de ce qui semble être un caisson cryogénique. Notre seul talent et unique but est de sortir du Labyrinthe et, au passage, d’aider Puck à trouver une sortie, car qui dit but commun, dit coopération opportuniste.

Mais c’est ailleurs que Shadow Labyrinth se distingue vraiment, dans sa façon de retourner le mythe Pac-Man comme un vieux gant de cuir noirci par les années. Ce n’est plus un glouton sautillant dépourvu de personnalité, mais Puck, un être hanté, porteur d’une malédiction cosmique, à la mémoire parcellaire et poursuivi par des entités spectrales. Ses motivations restent floues pendant une grande partie du jeu (jusqu’à un joli petit twist vers le milieu du périple) et il ne sera d’abord que la créature qui nous a ramené à la vie. On ne sera donc que le Swordsman n°8 (ou Épéiste n°8), carcasse vivante qui a émergé de ce qui semble être un caisson cryogénique. Notre seul talent et unique but est de sortir du Labyrinthe et, au passage, d’aider Puck à trouver une sortie, car qui dit but commun, dit coopération opportuniste.

Si on est perdu dans ce labyrinthe littéral, on le sera aussi un peu dans le labyrinthe narratif du jeu. On y découvre peu à peu une relecture étrangement cohérente de ce qu’on appellera l’univers étendu Namco. Car la vraie grande réussite du titre, c’est d’avoir connecté, sans jamais forcer, toute une galaxie de jeux cultes : Xevious, Bosconian, Splatterhouse, Galaga, Mr Driller… autant d’échos plus ou moins directs qui se matérialisent en tant que boss (aux designs totalement tordus), en personnages secondaires ou en fragments de décor. Même le tragiquement annulé New Space Order fait partie de la chronologie. Le jeu se vit alors comme un hommage à toute une culture arcade, avec une ambition narrative bien plus haute que celle d’une simple compilation clin d’œil.

Splatterhouse spotted !

Splatterhouse spotted !

Ce qui frappe, au fond, c’est l’étrange liberté que dégage de Shadow Labyrinth. Loin d’un cahier des charges marketing aseptisé, le jeu semble avoir été conçu comme un manifeste personnel. Seigo Aizawa, à qui Bandai Namco a visiblement laissé les mains libres, signe un jeu au ton singulier, à l’univers dense, parfois abscons, mais toujours sincère. Le rythme n’est pas toujours idéal, la difficulté pique par moments, la technique laisse quelquefois à désirer (animations parfois raides, temps de chargement un peu longuets, quelques hit-boxes un peu étranges…) , mais on sent une vision derrière chaque choix. Et ça change tout.

Car au-delà de son gameplay et de ses clins d’œil appuyés, Shadow Labyrinth développe un véritable discours sur le média jeu vidéo lui-même, et sur les mythologies qu’il produit et reproduit. Seigo Aizawa ne s’est pas contenté de bricoler un lore pour faire joli : il a tenté de bâtir une chronologie cohérente entre les grandes figures de l’âge d’or arcade de Bandai Namco, comme s’il voulait ériger un MCU du pixel 8-bit, avec Pac-Man en figure christique. Et ça fonctionne étonnamment bien. Chaque apparition, chaque boss ou fragment de décor semble tirer les fils d’une mémoire collective du jeu vidéo japonais.

Mais au lieu de tout livrer clé en main, le jeu adopte une narration volontairement elliptique, éclatée, où se superposent plusieurs niveaux de lecture. Une écriture qui fait parfois penser au style d’Hideaki Anno, entre symbolisme, introspection et architecture méta (ce qui est particulièrement vrai dans la dernière ligne droite du jeu et dans sa conclusion). Derrière les pixels, Shadow Labyrinth interroge aussi notre propre rapport aux franchises : notre nostalgie, notre refus du changement, notre amour parfois toxique pour les mascottes d’hier. Le jeu suggère que la boucle infinie du labyrinthe, c’est aussi celle du joueur prisonnier de son besoin de doudou ludique et peur du renouveau. Une lecture maligne, parfois absconse, mais qui donne à l’ensemble une épaisseur rare.

Shadow Labyrinth n’est pas un chef-d’œuvre de gameplay, ni un monstre technique. Mais c’est une proposition vraiment à part, un jeu qui sait où il va, qui ose marier le mythe et le gameplay, le rétro et le contemporain, le produit et l’œuvre. Reste qu’il est plus que probable que les joueurs qui n’ont pas d’affect ou de lien avec la franchise Pac-Man, et plus encore avec la grande histoire des licences Bandai Namco, risquent de passer à côté du sel du titre.