Depuis des décennies, l’humanité scrute le cosmos à la

recherche des phénomènes les plus mystérieux et spectaculaires que

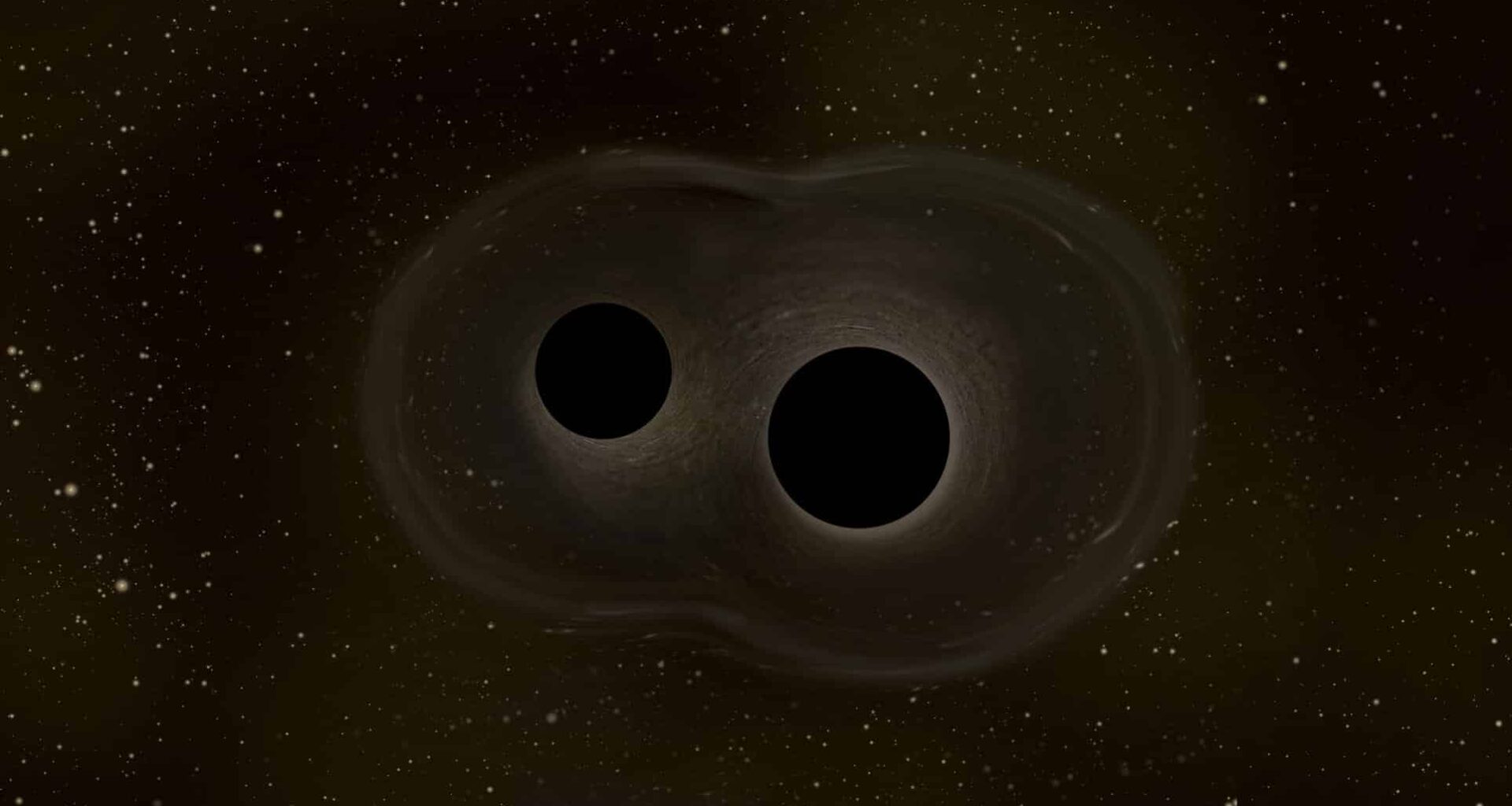

l’univers puisse offrir. Parmi ces énigmes, les trous noirs

occupent une place à part : ces objets d’une densité inimaginable,

capables de déformer l’espace-temps à un point que la physique

moderne continue à peine à comprendre. La récente détection, par

des instruments de pointe, de la plus grande fusion de trous noirs

jamais enregistrée ouvre une nouvelle ère dans notre compréhension

de ces phénomènes cosmiques et pourrait révéler des secrets

profonds sur la structure même de l’univers.

Une collision titanesque dans les confins de la Voie

Lactée

En novembre 2023, un groupe international de chercheurs,

utilisant un réseau de détecteurs appelés LIGO, Virgo et KAGRA, a

enregistré un signal d’ondes gravitationnelles exceptionnel par sa

magnitude. Ces ondes, des ondulations dans la courbure de

l’espace-temps, avaient été prédite par Albert Einstein il y a plus

d’un siècle, mais leur détection n’était devenue possible qu’au

cours des dernières décennies grâce à ces instruments sophistiqués.

La dernière observation met en lumière une collision de deux trous

noirs gigantesques, situés à la périphérie de notre galaxie, la

Voie Lactée.

Ce qui rend cette collision particulièrement remarquable, c’est

la masse des deux corps impliqués : l’un pesant environ 100 fois

celle de notre Soleil, l’autre près de 140 fois sa masse.

Lorsqu’ils se sont fusionnés, ils ont créé un nouveau trou noir

d’une masse avoisinant 225 fois celle du Soleil, établissant ainsi

un nouveau record dans l’histoire de l’astrophysique. La puissance

de cette fusion ne peut être sous-estimée : elle a libéré une

quantité colossale d’énergie sous forme d’ondes gravitationnelles,

traversant silencieusement l’espace, jusqu’à atteindre la

Terre.

Les enjeux de cette découverte : repenser la formation

des trous noirs

Cette détection n’est pas simplement une prouesse technologique

; elle remet en question nos connaissances sur la formation et

l’évolution des trous noirs. Jusqu’à présent, la majorité des

modèles scientifiques considérait que les trous noirs de masse

intermédiaire, compris entre 60 et 130 fois la masse solaire,

étaient extrêmement rares, voire inexistants. La raison en est que,

selon la théorie, lorsque des étoiles massives s’effondrent en trou

noir lors de leur fin de vie, leur masse ne dépasse généralement

pas cette limite. Au-delà, la majorité de la matière est expulsée

par des explosions de supernova, empêchant la formation d’un trou

noir aussi massif.

Or, cette nouvelle observation montre des trous noirs dans

cette gamme de masse intermédiaire, ce qui laisse penser qu’il

existe des mécanismes de formation ou de croissance que nous ne

comprenons pas encore entièrement. Une hypothèse est que ces trous

noirs se forment par la fusion successive de plusieurs plus petits,

ou par d’autres processus astrophysiques encore insoupçonnés. La

détection de tels événements pourrait donc représenter une étape

clé pour mieux comprendre la dynamique de la matière dans

l’univers, ainsi que la manière dont se forment et évoluent ces

objets mystérieux.

Les défis de l’analyse : des modèles en

évolution

L’interprétation des signaux gravitationnels est une tâche

complexe, nécessitant une modélisation précise des systèmes en jeu.

Lorsqu’un signal de fusion de deux trous noirs est détecté, les

scientifiques doivent le comparer avec des simulations numériques,

qui reposent sur les équations d’Einstein. Mais ces équations

deviennent rapidement difficiles à résoudre, surtout lorsqu’il

s’agit de trous noirs en rotation rapide ou très massifs.

Dans le cas de la collision enregistrée en novembre 2023, les

chercheurs ont constaté que les trous noirs impliqués présentaient

une rotation extrême. Cela complique la modélisation, car

différents modèles donnent des résultats divergents quant aux

masses exactes et aux caractéristiques du phénomène. La précision

des mesures est donc encore à améliorer, ce qui implique la

nécessité de davantage d’observations similaires. Ces efforts

permettront d’affiner les modèles et de mieux comprendre la

physique des trous noirs en rotation.

Les implications pour la science et l’avenir de

l’astronomie gravitationnelle

La détection de cette collision de masse exceptionnelle

intervient dans un contexte où les instruments d’ondes

gravitationnelles ont déjà permis d’identifier plus de 300

événements depuis 2015. Cependant, le futur de cette discipline

repose sur la capacité à poursuivre ces observations, à affiner les

modèles et à répondre à des questions fondamentales sur la nature

de la matière noire, la formation des galaxies et, plus

généralement, la structure de l’univers.

Malheureusement, des enjeux politiques et financiers menacent ce

champ de recherche. Les coupes budgétaires potentielles pour les

laboratoires comme LIGO risquent de limiter la fréquence des

observations futures et, par conséquent, la progression de nos

connaissances. Pourtant, chaque nouvelle détection apporte une

pièce essentielle au puzzle cosmologique, et l’aspiration à

comprendre ces phénomènes extrêmes demeure une ambition majeure

pour la communauté scientifique.

Une nouvelle étape dans la compréhension de

l’univers

En somme, la découverte de la plus grande collision de trous

noirs jamais enregistrée n’est pas seulement une victoire

technologique ou une curiosité scientifique. C’est une avancée

majeure qui remet en question nos théories sur la formation des

objets compacts, sur la dynamique de l’espace-temps, et sur la

manière dont l’univers évolue au fil du temps. Elle ouvre également

la voie à de futures explorations, où chaque nouvelle détection

pourrait révéler des phénomènes encore plus extraordinaires, et

nous rapprocher un peu plus de la compréhension du cosmos dans sa

splendeur et sa complexité.

Ce qui est certain, c’est que l’univers continue de nous

surprendre, et que chaque découverte nous pousse à réviser nos

certitudes pour mieux appréhender les mystères de l’espace. La

quête de connaissance ne fait que commencer.