Dans les

profondeurs microscopiques de l’océan, une découverte fortuite

vient d’ébranler les fondements de la biologie moderne. Un

organisme énigmatique, baptisé Sukunaarchaeum d’après une divinité

japonaise de petite taille, remet en question tout ce que nous

pensions savoir sur la frontière entre la vie et la non-vie. Ce

parasite extraordinaire, qui semble hésiter entre l’existence

cellulaire et l’état viral, pourrait bien révolutionner notre

compréhension de l’évolution et de la nature même du

vivant.

Une

découverte née du hasard

L’histoire de

Sukunaarchaeum commence par un accident scientifique de la plus

belle espèce. Des chercheurs travaillaient sur le séquençage

génétique du plancton marin Citharistes regius lorsqu’ils ont

remarqué une anomalie troublante. Une mystérieuse boucle d’ADN

apparaissait de façon récurrente dans leurs données, sans

correspondre à aucune espèce répertoriée dans les bases de données

mondiales.

Cette signature génétique

fantôme révélait la présence d’un locataire secret vivant à

l’intérieur de leur organisme d’étude. Après des analyses

approfondies, les scientifiques ont identifié une forme de vie

totalement inédite : un archéon qui défie toutes les

classifications établies et bouscule notre vision traditionnelle de

l’arbre du vivant.

Un génome

record qui défie la logique

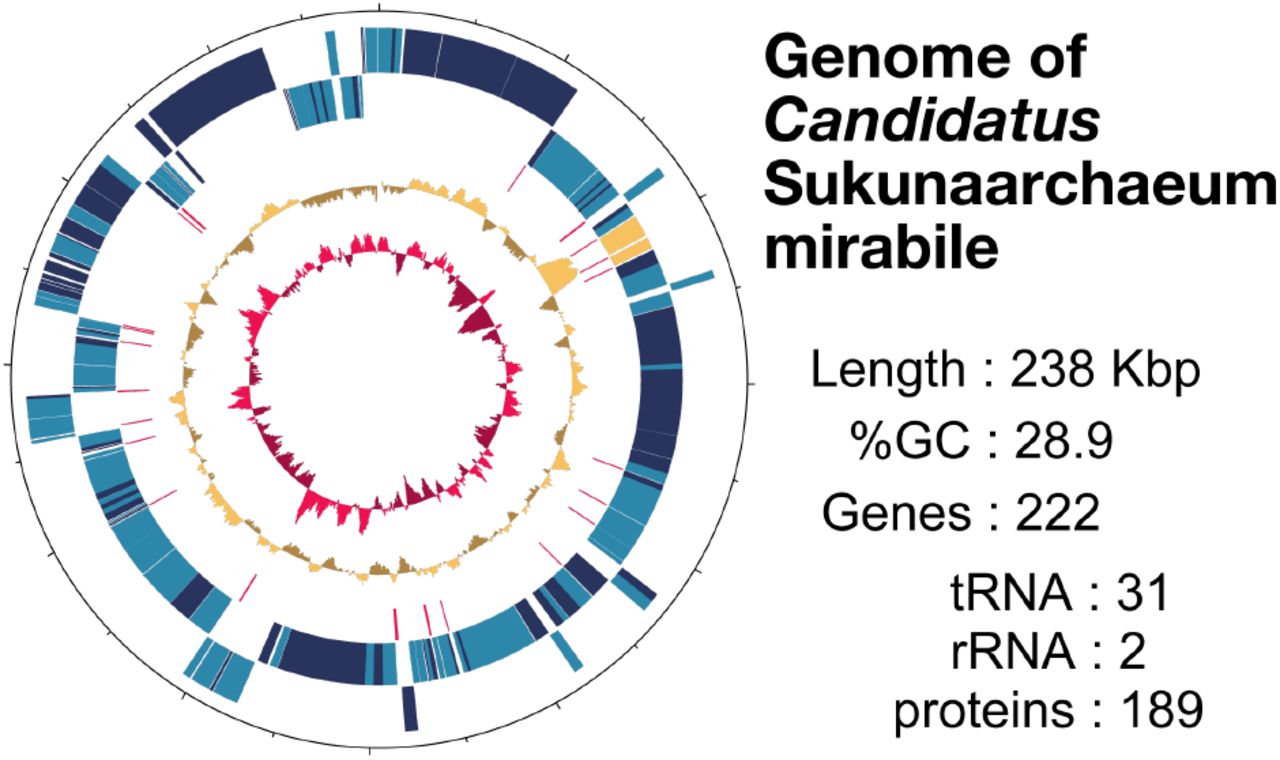

Les caractéristiques

génétiques de Sukunaarchaeum sont proprement stupéfiantes. Son

génome ne compte que 238 000 paires de bases, soit moins de la

moitié de la taille du plus petit génome archéen connu jusqu’alors.

Cette compression génétique extrême témoigne d’une stratégie

évolutive radicale : l’organisme s’est littéralement dépouillé de

tout ce qui n’était pas absolument essentiel à sa survie.

Cette réduction génétique

drastique a éliminé pratiquement toutes les voies métaboliques

normales. Le génome de Sukunaarchaeum se concentre presque

exclusivement sur trois fonctions fondamentales : la réplication,

la transcription et la traduction de l’ADN. Cette spécialisation

extrême en fait un être vivant d’un genre totalement nouveau,

oscillant entre l’autonomie cellulaire et la dépendance parasitaire

absolue.

La carte du génome de Sukunaarchaeum. Source : bioRxivUn

parasite aux stratégies contradictoires

Sukunaarchaeum présente un

paradoxe biologique fascinant qui trouble les microbiologistes du

monde entier. D’un côté, il possède indéniablement les

caractéristiques d’un organisme cellulaire : il peut synthétiser

ses propres ribosomes et produire son ARN messager, capacités que

les virus ne possèdent pas. Cette autonomie partielle le classe

formellement dans le domaine des êtres vivants.

D’un autre côté, sa

dépendance métabolique envers son hôte atteint des niveaux jamais

observés dans le monde cellulaire. Incapable de produire les

molécules essentielles à sa survie, Sukunaarchaeum fonctionne comme

un virus sophistiqué, détournant la machinerie cellulaire de

Citharistes regius pour assurer sa propre réplication. Cette

stratégie d’existence hybride le place dans une catégorie

biologique entièrement nouvelle.

Un défi

pour la taxonomie moderne

Cette découverte,

rapportée dans la revue bioRxiv, pose des questions

fondamentales sur nos systèmes de classification du vivant. Les

scientifiques peinent à intégrer Sukunaarchaeum dans l’arbre

phylogénétique traditionnel, car il ne correspond à aucune

catégorie existante. Son profil génétique et métabolique suggère

qu’il pourrait représenter une forme évolutive intermédiaire entre

les cellules autonomes et les parasites obligatoires.

Les chercheurs estiment

que Sukunaarchaeum constitue « l’entité cellulaire la plus

proche découverte à ce jour qui se rapproche d’une stratégie

d’existence virale« . Cette position unique en fait un

témoin privilégié de l’évolution, offrant des indices précieux sur

les mécanismes qui ont pu conduire à l’émergence des virus à partir

d’organismes cellulaires, ou inversement.

La découverte de

Sukunaarchaeum remet également en question les distinctions

fondamentales entre vie cellulaire minimale et existence virale.

Elle suggère que la frontière entre ces deux états pourrait être

bien plus floue que nous l’imaginions, ouvrant de nouvelles

perspectives sur l’origine et l’évolution de la vie sur Terre.

Cette remise en cause des

paradigmes établis pourrait avoir des répercussions considérables

sur notre compréhension de l’évolution cellulaire, de l’émergence

des parasites et de la diversité microbienne dans les écosystèmes

marins.

Les

mystères à élucider

Malgré cette découverte

majeure, de nombreuses questions demeurent sans réponse. Les

chercheurs s’efforcent maintenant de photographier cet organisme

microscopique, un défi technique considérable étant donné sa taille

probablement inférieure au micromètre. Ils explorent également

d’autres systèmes similaires, soupçonnant que Sukunaarchaeum

pourrait n’être que la partie émergée d’un iceberg de formes de vie

inconnues.

Ces investigations futures

pourraient révéler tout un monde de créatures microscopiques aux

stratégies d’existence hybrides, transformant notre vision de la

biodiversité et de l’évolution. Sukunaarchaeum nous rappelle que la

nature continue de nous surprendre et que les frontières du vivant

restent encore largement à explorer.