Historiquement implanté à Lannion (Côtes d’Armor), le Centre de météorologie spatiale de Météo France est spécialisé dans la réception et le traitement des données des satellites d’observation de la Terre. C’est ici que sont fabriquées les images des bulletins météo, et que sont recueillies les données nécessaires à la recherche climatique et à la surveillance de phénomènes émergents, comme la prolifération des sargasses.

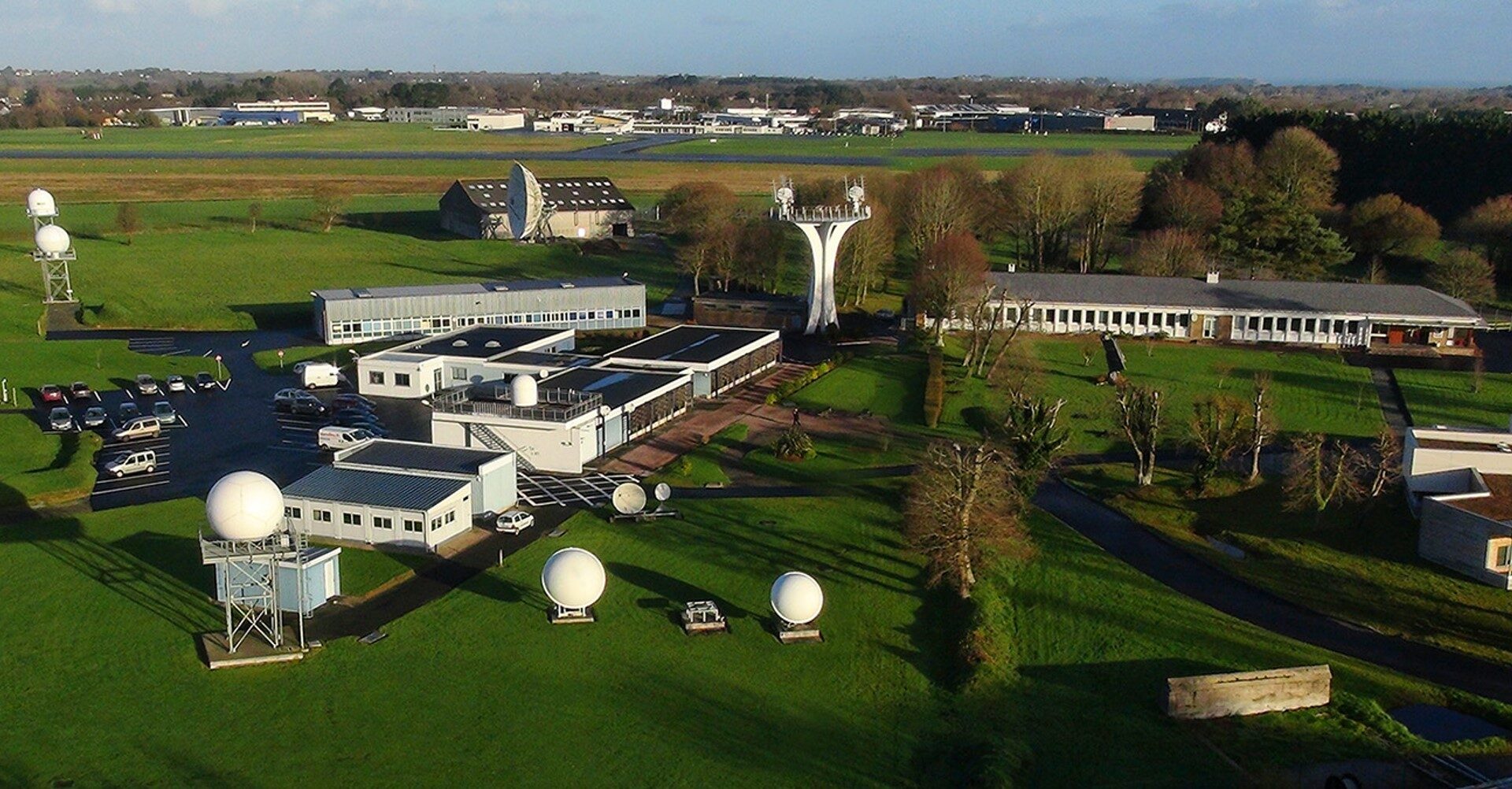

« Ce qui est important, c’est d’attraper les satellites quand ils passent dans l’Ouest, puisque c’est généralement de l’Atlantique qu’arrive le beau ou le mauvais temps », indique Sylvain Le Moal, directeur adjoint du CMS, à Mer et Marine. L’implantation du premier centre français de réception satellite à Lannion en 1963 ne doit rien au hasard : au-delà de sa position géographique idéale, il présente aussi l’avantage de se trouver dans une zone « propre », avec de faibles perturbations radioélectriques, et disposait à l’origine de l’expertise des ingénieurs du Centre national d’études et des télécommunications (CNET), également basé à Lannion, à qui l’on doit la première liaison de télévision intercontinentale par satellite. Le 24 décembre 1963, le CMS devient ainsi le premier site européen à recevoir une image météo satellitaire, issue du satellite américain Tiros-8.

Aujourd’hui, le CMS emploie 70 personnes, réparties entre administration, recherche et opération, son cœur de métier. Cette partie opérationnelle est dédiée à l’acquisition, au traitement et à la diffusion en temps réel des données issues des satellites météo. « Nous fabriquons des images pour les prévisionnistes de Météo France, dans un délai de l’ordre de quelques minutes », explique Sylvain Le Moal. Ce sont les fameuses images des bulletins météo notamment diffusées à la télévision.

La donnée brute est également transmise au siège de Météo France, à Toulouse, où elle est traitée par les supercalculateurs Belenos et Taranis, capables de réaliser jusqu’à 21 millions de milliards d’opérations par seconde. Celles-ci alimentent des modèles numériques de prévision, conçus pour simuler l’évolution de l’atmosphère, dont les prévisionnistes se servent pour établir des prévisions allant jusqu’à 15 jours.

Une mission élargie à la compréhension de l’évolution du climat

Si les premiers satellites ont d’abord été utilisés pour observer les nuages, ils ont aujourd’hui la capacité de mesurer température, humidité et vents à différentes altitudes, comblant les « trous » laissés par les moyens terrestres : stations, bouées ou radars. « 93 % des données intégrées dans les modèles numériques de prévision sont d’origine satellitaire », souligne Sylvain Le Moal. Cette capacité d’observation globale s’avère cruciale dans des zones inaccessibles, comme les océans, les déserts ou les pôles.

Outre ses missions quotidiennes, le CMS travaille de plus en plus sur le temps long, celui du climat. Les données acquises durant les quatre dernières décennies constituent une base solide pour comprendre son évolution et anticiper ses futurs bouleversements, dans un contexte de changement climatique. « Cela fait désormais partie intégrante de nos missions », indique le directeur adjoint du CMS.

Sylvain Le Moal, directeur adjoint du CMS.

L’origine maritime de la coopération météo internationale

La collecte et l’échange de données météorologiques reposent sur une coopération internationale, pilotée depuis 1951 par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), institution spécialisée des Nations unies. Mais la prise de conscience de la nécessaire collaboration entre les nations dans le domaine de la météorologie trouve son origine dans le domaine maritime. En 1853, la Belgique accueille ainsi la Conférence maritime de Bruxelles, qui réunit les représentants de dix pays qui s’accordent pour standardiser et partager les observations météorologiques et océanographiques recueillies à bord des navires, dans le but d’améliorer la sécurité maritime et la rapidité de la navigation commerciale entre l’Europe et les autres continents.

L’avènement des satellites n’a aucunement remis en cause ce grand principe. « En météo, on ne peut pas se passer des données des autres. C’est l’un des meilleurs exemples de coopération internationale, qui dure et qui fonctionne », insiste Sylvain Le Moal. Y compris dans le contexte géopolitique actuel, où la collaboration des États-Unis demeure, à ce stade, pleinement maintenue et ne fait l’objet d’aucune remise en question. L’observation météo à l’échelle du globe se déroule en partie depuis l’orbite géostationnaire, à 36.000 km d’altitude. Les satellites tournent à la même vitesse de rotation que la Terre, et restent en permanence au-dessus du même point. Quatre à six satellites sont nécessaires pour faire le tour de la Terre, et chaque continent dispose de ses propres sentinelles, dont les données sont échangées en temps réel.

À l’échelle européenne, l’organisation EUMETSAT fédère 30 États membres (les 27 membres de l’Union européenne, ainsi que le Royaume-Uni, la Norvège et la Turquie) et pilote les programmes de satellites météorologiques géostationnaires (Meteosat) et à orbite basse polaire (MetOp). Placés à 850 km d’altitude, ces derniers couvrent toute la Terre, y compris les zones polaires, et offrent une résolution accrue. « La précision des images des satellites à orbite basse polaire peut par exemple servir à l’équipage de L’Astrolabe lorsqu’il doit ravitailler la base antarctique Dumont d’Urville, au suivi des icebergs, ou au repérage des efflorescences de phytoplancton, dont les particules calcaires renvoient bien la lumière du soleil ».

Sargasses et glace de mer

L’expertise du CMS sert également des enjeux émergents, comme le suivi des sargasses, ces algues brunes dont la prolifération massive menace les côtes de la Caraïbe et de la Guyane. « Depuis 2019, le phénomène s’est aggravé. À Météo France, nous savons les détecter par satellite, prévoir leur déplacement, produire des cartes et alerter les autorités et la population. La mission de prévision des échouements de sargasses nous a donc été confiée », explique Sylvain Le Moal. Grâce à la combinaison de données satellitaires et du modèle de dérive MOTHY, qui simule la trajectoire et la dispersion d’objets, de polluants ou d’hydrocarbures en mer, les autorités locales disposent de cartes de risque à quatre jours, qui leur permettent d’organiser la lutte contre ces échouements.

Diaporama

Les cartes de risque d’échouement des sargasses reposent sur la combinaison de données satellitaires et du modèle de dérive MOTHY.

La surveillance de la température de surface et de la glace de mer, essentielles pour le climat, la pêche et la navigation, font également partie des missions du CMS, à travers le groupe d’expertise OSI SAF (Ocean and Sea Ice – Satellite Application Facility) d’EUMETSAT, qui réunit quatre services météorologiques européens et l’Ifremer, et dont le pilotage est assuré par Météo France. « Dans un contexte de réchauffement climatique, les données climatiques les plus demandées sont clairement celles qui concernent la glace de mer », précise Gwenaël Le Bras, chargé de communication scientifique pour OSI SAF.

Ces données météo sont utilisées en premier lieu par les prévisionnistes, mais également les pêcheurs pour le repérage des zones propices, ainsi que les forces sous-marines militaires : « les sonars fonctionnent généralement moins bien dans les zones de transition thermique, entre les eaux chaudes et les eaux froides, ce qui rend la détection plus difficile », indique Sylvain Le Moal. « L’ensemble de ces données intéresse les climatologues, et nous nous efforçons de leur fournir régulièrement des éléments permettant l’étude du climat à partir de nos données météo. Mais ce n’est pas notre fonction première », insiste Gwenaël Le Bras.

Gwenaël Le Bras, chargé de communication scientifique pour OSI SAF.

Guerre des fréquences

L’essor des satellites, d’observation et surtout de télécommunication, s’accompagne de nouveaux défis, particulièrement en orbite basse. « Nous nous retrouvons dans un écosystème où les satellites sont toujours plus nombreux », constate Sylvain Le Moal. Cette multiplication accroît le risque de collisions avec les débris spatiaux, et oblige les opérateurs à déplacer régulièrement leurs satellites pour éviter les impacts. Pour limiter la prolifération des débris, les agences spatiales, sous l’égide du Comité inter-agences de coordination des débris spatiaux (IADC) et des Nations unies, se sont engagées à désorbiter les satellites en orbite basse dans les 25 ans suivant la fin de leur mission. Quant aux satellites géostationnaires, « on ne sait pas les faire revenir sur Terre, alors on les envoie un peu plus haut, sur une orbite dite cimetière ».

Autre enjeu majeur : la « guerre des fréquences » entre science et télécoms. Les instruments de télédétection utilisent en effet des fréquences précises, dictées par les propriétés physiques de la vapeur d’eau ou d’autres espèces chimiques à mesurer. Mais ces bandes sont très convoitées par les télécommunications, l’internet, la téléphonie mobile, et certaines applications militaires.

« À 183 GHz, par exemple, nous mesurons la vapeur d’eau. Imaginons que tous les radars de recul des voitures soient positionnés sur cette fréquence ; nous ne mesurerions alors plus la vapeur d’eau, mais le nombre de voitures qui reculent », illustre Sylvain Le Moal. La défense de ces fréquences mobilise la communauté scientifique internationale, réunie au sein du Space Frequency Coordination Group (SFCG). « C’est un sujet sur lequel il faut se battre tous les jours ».

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.