Né dans la nature vers 1954, Congo, un jeune chimpanzé rejoint très tôt le zoo de Londres, où il attire rapidement l’attention de Desmond Morris, écrivain et zoologistezoologiste.

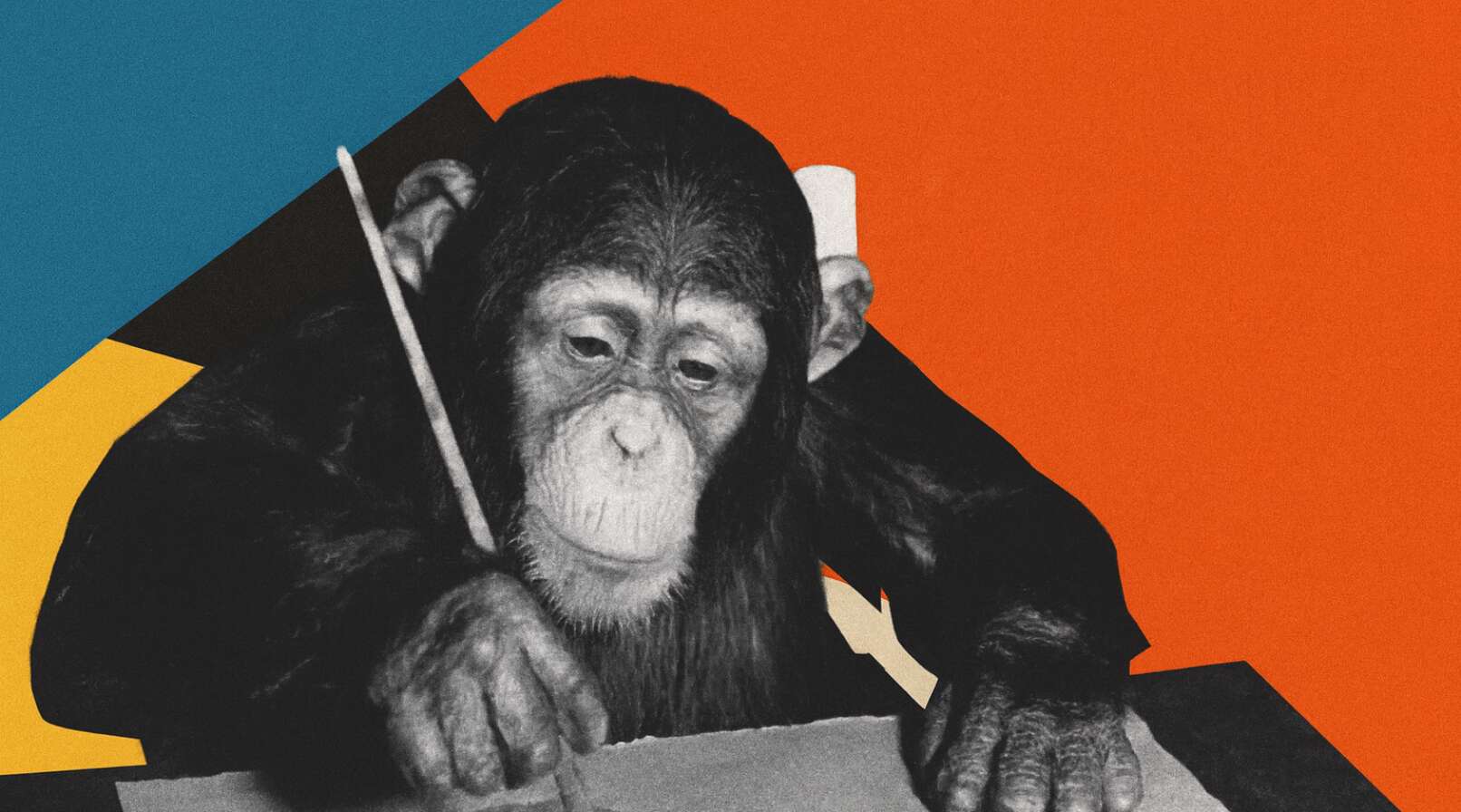

À seulement deux ans, en 1956, l’homme, également peintre, lui offre un crayon et une feuille de papier : ce geste simple va marquer le début d’une aventure artistique hors du commun.

Un talent précoce

Dès les premières sessions, Desmond Morris remarque les qualités inhabituelles de Congo. Le chimpanzé dessine spontanément des motifs réguliers et cohérents, équilibrant les formes sur la toile avec une régularité étonnante. Lorsque le chercheur dessine une forme sur une partie de la toile, le chimpanzé s’efforce d’équilibrer la composition de l’autre côté.

Il est important de noter qu’à aucun moment de l’expérience, Morris n’a encouragé ni récompensé Congo pour ses œuvres.

Au fil des sessions, le zoologiste raconte que Congo devient de plus en plus assuré, aussi bien dans ses mouvementsmouvements que dans la manière dont il compose ses œuvres. Peu à peu, Congo devient obsédé par ses séances de peinture, et, quand quelqu’un tente de l’interrompre avant qu’il n’ait terminé, il manifeste une colère intense. S’il pense avoir terminé, il refuse catégoriquement de continuer.

Très vite, Congo se fait un nom. Le chimpanzé fait la une des journaux et devient une vedette mondiale, attirant l’attention des plus grands noms de l’art.

Une expérience qui divise le monde artistique

En 1957, Desmond Morris organise une grande exposition à l’Institut des arts contemporains de Londres, consacrée aux œuvres du singe. L’événement fait sensation, et la presse artistique se passionne pour le cas Congo.

Des personnalités du surréalisme comme Pablo Picasso, Salvador Dalí et Joan Miró s’intéressent aux créations du chimpanzé. Picasso achète même des toiles, tandis que Miró échange deux de ses propres œuvres contre une de celles de Congo. Les critiques, eux, accueillent les œuvres avec une combinaison de scepticisme et de moquerie.

Mais Desmond Morris, fermement convaincu, défend l’idée d’un sens esthétique authentique chez Congo. Selon lui, le chimpanzé fait preuve d’une aptitude à la composition abstraite comparable à la naissance de l’art chez l’Homme, une observation qu’il consigne dans son ouvrage The Biology of Art en 1962.

L’enthousiasme de Congo pour la peinture finit cependant par s’éteindre en 1959, sans raison apparente. Peu après la fin de ses séances de peinture, Congo meurt en 1964 à l’âge de dix ans, frappé par la tuberculose.

Un héritage qui perdure

Après sa mort, l’histoire de Congo continue d’émerveiller et de fasciner. Ses 400 peintures, dispersées après l’exposition de 1957, trouvent de nouveaux propriétaires. Certaines sont offertes, d’autres vendues, mais toutes conservent une valeur symbolique immense.

Desmond Morris, qui a documenté toute cette histoire, a consacré sa vie à l’étude du comportement animal. © Web of Stories

Le cas de Congo reste un point de référence dans la réflexion sur la créativité animale et ses liens avec celle de l’Homme et l’intérêt pour ses œuvres renaît dans les années 2000. En 2005, trois toiles de Congo sont mises aux enchères à Londres, aux côtés de celles de Renoir et Warhol. Puis, en 2019, la Mayor Gallery de Londres organise une grande rétrospective intitulée « Congo the Chimpanzee, The Birth of Art ».

Au-delà de son rôle en tant qu’objet d’étude scientifique, Congo, le chimpanzé, reste une figure unique dans l’histoire de l’art, celui qui a transcendé les frontières de son espèce pour devenir un véritable artiste.