Depuis ses débuts, la maison d’édition marseillaise Chose Commune s’est imposée comme un laboratoire sensible de la photographie d’auteur. À travers cinq nouveaux ouvrages récemment publiés, elle confirme son engagement pour des écritures visuelles singulières, souvent traversées par l’intime, la mémoire, le territoire ou la l’introspection. Ces livres, chacun à leur manière, cartographient des réalités intérieures aussi politiques que personnelles. Blind magazine vous propose une sélection de cinq ouvrages photographiques.

Plates I–XXXI de Lia Darjes

© Lia Darjes

Avec Plates I–XXXI, Lia Darjes nous invite à un jeu de cache-cache sensoriel où les convives sont des limaces, mésanges, écureuils, fourmis et autres créatures furtives. Ce livre est un théâtre miniature dressé au creux des jardins, là où l’artiste dépose les restes d’un repas et laisse le soin à son appareil photo de guetter l’imprévu. À la croisée du documentaire et de l’installation, cette série évoque subtilement les natures mortes des maîtres hollandais — ceux que Darjes admire —, tout en les actualisant dans une temporalité contemporaine : celle de la patience, du hasard maîtrisé, de l’attention portée aux petits êtres et à leur monde. Ce ne sont pas des scènes construites, mais des mises en scène abandonnées, livrées à la spontanéité du vivant. L’appareil, déclenché par le mouvement, capte alors un monde que l’on croyait anodin et qui se révèle soudain chargé de poésie. Composé de 31 photographies aux couleurs vives, l’ouvrage est une méditation silencieuse sur la petite vie qui nous entoure. Il y a là une attention rare à l’ordinaire, un respect pour ces présences que notre regard oublie trop souvent. Darjes, qui enseigne aujourd’hui la photographie à l’Ostkreuzschule für Fotografie de Berlin, poursuit ici une œuvre sensible entamée avec Tempora Morte, son projet sur les étals de Kaliningrad. Avec Plates I–XXXI, elle creuse plus loin encore cette veine d’un documentaire poétique, où la nature morte devient le lieu d’une révélation discrète.

© Lia Darjes

© Lia Darjes

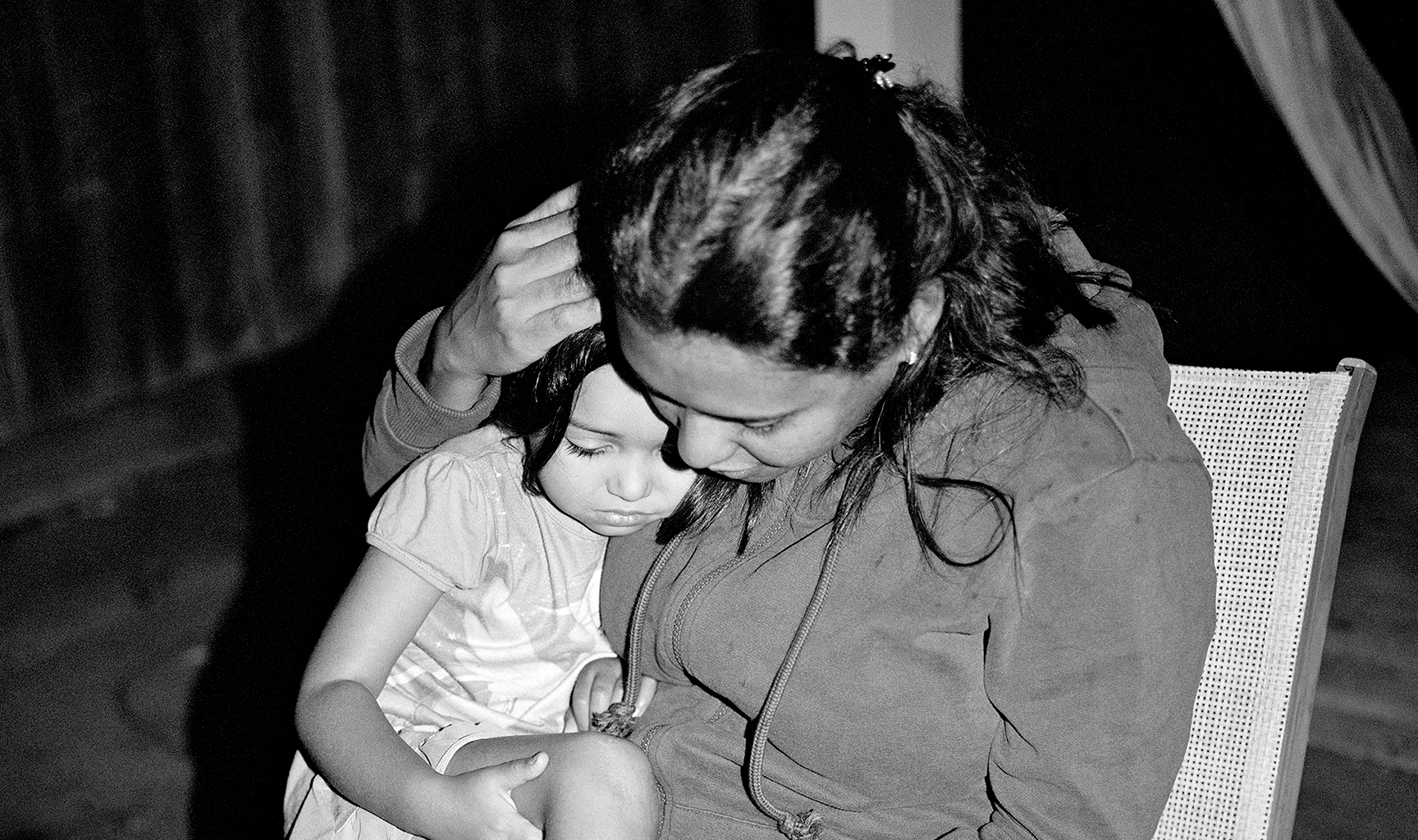

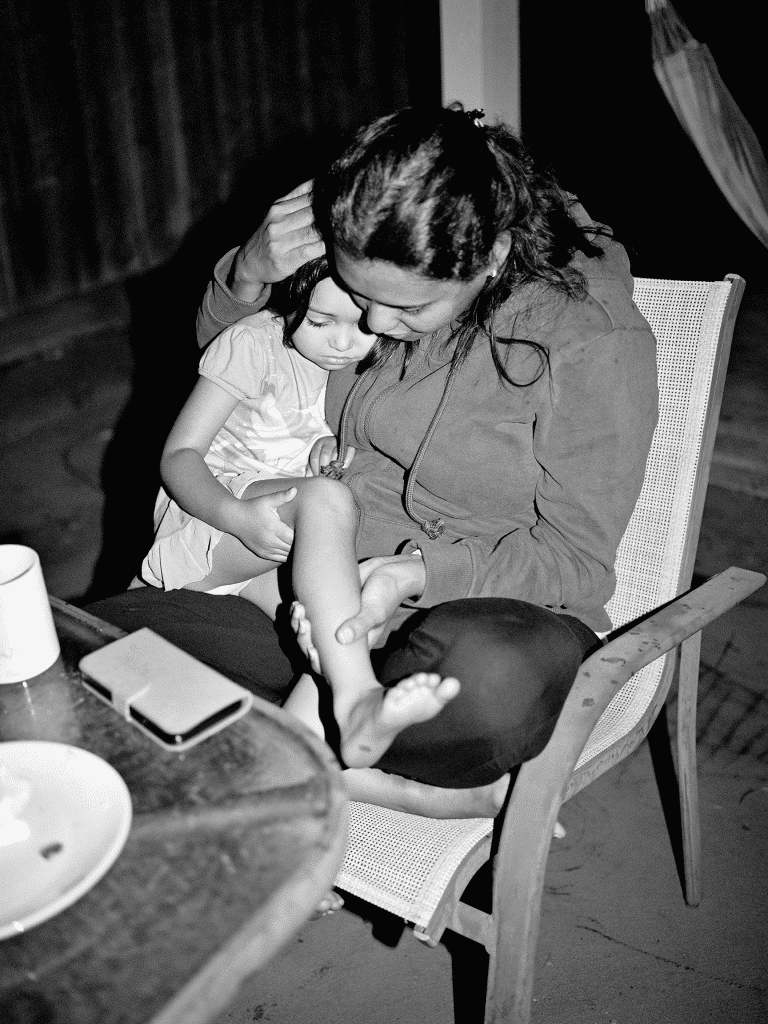

Between the skin and sea de Katrin Koenning

© Katrin Koenning

Dans cette première monographie poignante de l’artiste germano-australienne Katrin Koenning, la photographie devient mémoire vive. Ce livre né entre 2020 et 2023 traverse trois années de bouleversements planétaires et personnels — feux de forêts, deuil, pandémie — et s’installe dans un espace restreint, presque immobile : réalisées au plus près de la sphère personnelle de l’artiste, ces photographies donnent à voir des fragments de relations, d’interactions subtiles et de connexions profondément humaines. C’est dans cet hyper-local assumé que Koenning puise la force d’un récit visuel d’une intensité rare. Le territoire qu’elle arpente est aussi celui du lien — aux proches, aux absents, aux éléments — et de la tentative toujours renouvelée d’habiter le présent. Les images, empreintes d’ombre et de lumière, de silences, capturent une densité nostalgique. Fragments de visages, objets, paysages, branches nues, corps aimés. L’ouvrage trace les contours d’un refuge fragile, d’un archipel d’intimités partagées. Koenning y invoque des photographies qui tracent des « réseaux d’amour, de chagrin, de parenté, de refuge et de réparation » — autant de fils invisibles qui tissent un monde en reconstruction.

© Katrin Koenning

© Katrin Koenning

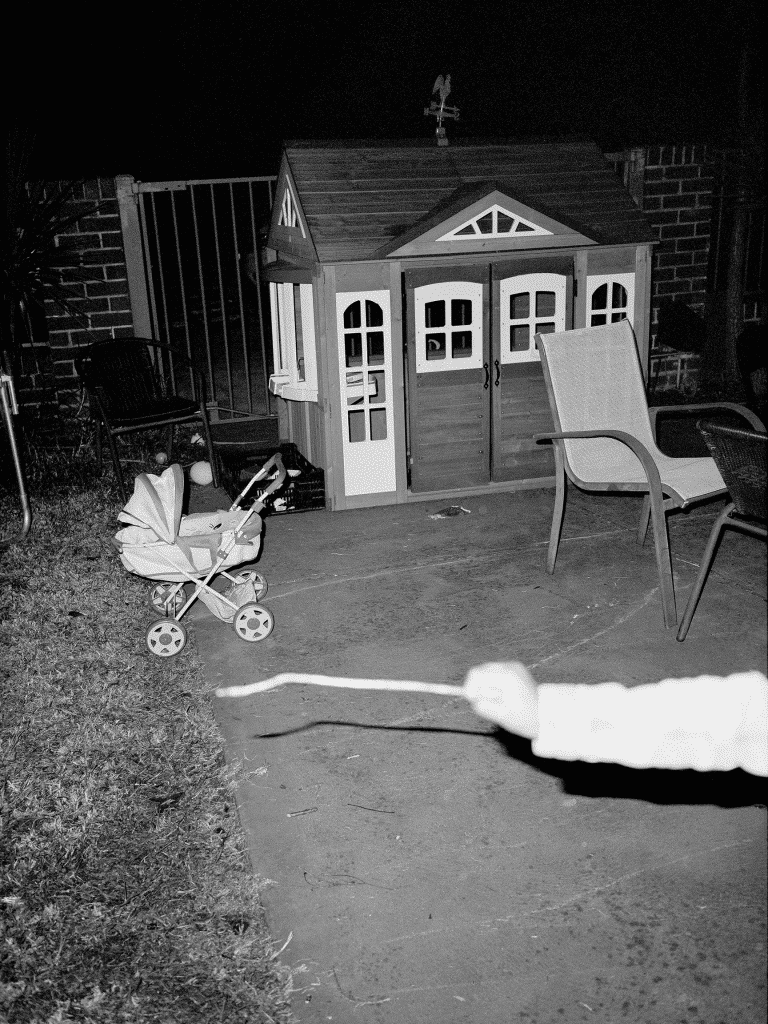

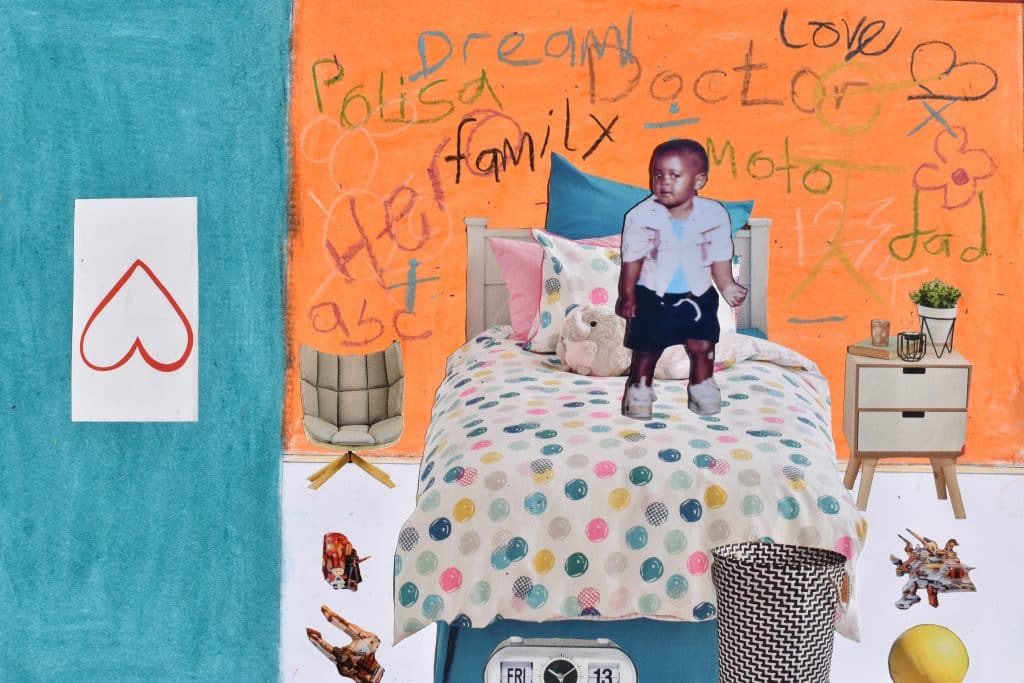

Popihuise de Vuyo Mabheka

© Vuyo Mabheka

Avec Popihuise, premier livre de Vuyo Mabheka, Chose Commune poursuit son travail d’édition d’une photographie intime et politique. L’ouvrage, dont le titre reprend le mot afrikaans pophuis – littéralement « maison de poupée » – se déploie comme la réécriture d’une mémoire en ruine et en reconstruction. Un lieu où les souvenirs d’enfance, réels ou rêvés, s’entrechoquent dans un chaos poétique. Né en 1999 à Libode, dans le Cap-Oriental sud-africain, Mabheka ancre son travail dans les strates multiples de son histoire personnelle, marquée par l’absence, la violence, mais aussi par l’imaginaire et la résilience. Popihuise est une tentative de réparation par l’image, une réécriture fragmentée d’une mémoire blessée de l’artiste. Y sont assemblés des photographies d’archives, collages bricolés, dessins, mises en scène et portraits. Il convoque les figures et les présences fantomatiques de sa vie – un père absent, des amis imaginaires, des silhouettes sans visages – qui peuplent les interstices de sa biographie. L’esthétique du journal intime de l’enfance et de la naïveté flirte avec la brutalité du réel. Des pneus en feu croisent des jouets abandonnés et des arbres en fleurs ; des murs tagués deviennent toiles d’expression ; des visages, en partie effacés ou masqués, interpellent notre regard. Son œuvre porte en elle les stigmates d’un héritage colonial autant qu’un souffle de réinvention. « Popihuise est mon histoire. », affirme-t-il dans le texte qui accompagne ses images – un fragment de confession. Popihuise est une tentative de se réconcilier avec l’enfant que l’on a été, ou que l’on aurait voulu être. Et à travers elle, avec tout un pan occulté de l’histoire sud-africaine.

© Vuyo Mabheka

© Vuyo Mabheka

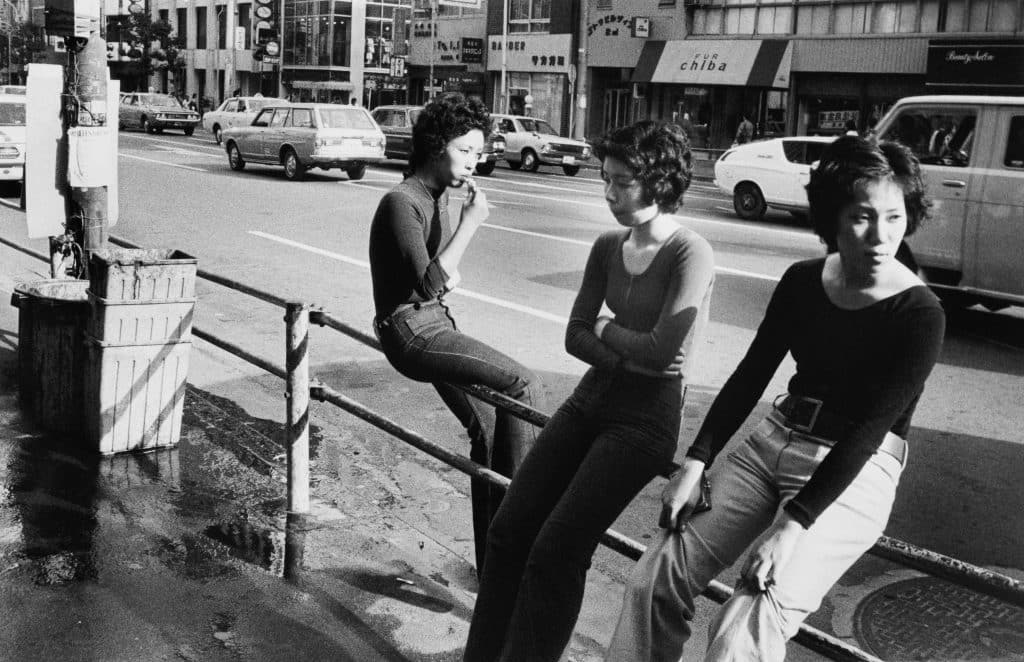

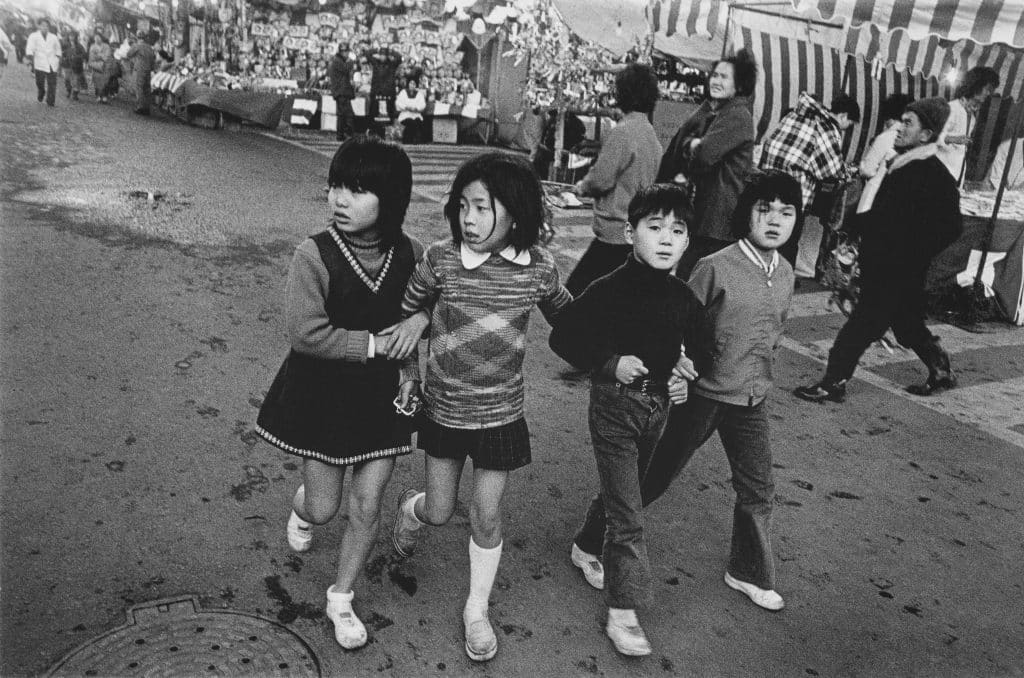

1960-1980 de Fusako Kodama

© Kodama Fusako Shinjuku

Avec 1960-1980, Chose Commune exhume l’œuvre vibrante de Fusako Kodama, photographe japonaise injustement méconnue en Occident. Ce livre, premier à lui être consacré hors du Japon, capture l’essence d’un pays en pleine métamorphose, où le chaos urbain épouse la poésie du quotidien. Née en 1945, formée par les maîtres Seiiji Otsuji et Yasuhiro Ishimoto à l’école Kuwasawa (héritière du Bauhaus), Kodama développe un style immédiatement reconnaissable : des cadres instinctifs, des perspectives décalées, des corps saisis dans leur élan. Ses images, prises sur le vif entre Tokyo, Osaka et les campagnes, révèlent un Japon tiraillé entre tradition et frénésie moderniste. Un homme en costume traverse Shinjuku, flou comme un fantôme pressé ; des enfants jouent dans les ruelles, leurs ombres s’étirant sur le béton. Le livre, conçu avec une attention quasi chorégraphique, fait écho aux tirages argentiques typiques des pellicules des années 1970 et restitue le rythme de ses errances urbaines. En déployant une grille subtile entre agitation et légèreté, Kodama capte l’humeur changeante d’un Japon où l’urbanisme frénétique et la mémoire collective se confrontent et cohabitent. 1960‑1980 n’est pas seulement un retour inattendu sur une décennie charnière : c’est la redécouverte d’une photographe sensible et lucide, d’une flâneuse qui danse avec le monde.

© Kodama Fusako Shinjuku

© Kodama Fusako Shinjuku

Screenshots from a series of videos about a rice field and its surroundings de Cintia Tortosa Santisteban

© Cintia Tortosa Santisteban

Avec Screenshots from a series of videos about a rice field and its surroundings, Cintia Tortosa Santisteban signe un livre-observatoire d’une rare délicatesse. Ce premier ouvrage, né d’une pratique quotidienne aussi modeste que rigoureuse, élève le banal au rang d’intrigue silencieuse. Depuis le 5e étage de son appartement de Kanagawa au Japon, l’artiste espagnole filme chaque matin, avec la régularité d’un moine bouddhiste, le même champ de riz. « Cintia Tortosa Santisteban contemple ce quotidien comme un feuilleton, fait d’instants éphémères et toujours singuliers, qui révèlent les détails cachés des jours qui se suivent sans jamais se ressembler. » Trois ans d’archives vidéo, mille séquences condensées en cent images fixes qui racontent la métamorphose permanente du réel. Sous son objectif, une flaque devient miroir du ciel, l’ombre d’un passant se mue en trace éphémère, les gerbes de riz changent au fur et à mesure des saisons. Sans formation académique en photographie, Tortosa Santisteban puise son langage visuel dans la littérature et dans cette sensibilité à la mélancolie des choses passagères. Ses captures d’écran, souvent floues ou granuleuses, assumant leur qualité de « déchets numériques », transforment les défauts techniques en vertus poétiques. Ce livre est un exercice d’attention au monde. La vieille femme au parapluie, les enfants, les paysans, les pecheurs, les vélos, les mères avec leurs bébés – composent une comédie humaine miniature sous nos yeux.

© Cintia Tortosa Santisteban

© Cintia Tortosa Santisteban

Plus d’informations sur Choses Communes.