Mais est-ce vraiment en 476 que finit l’Antiquité ?

Sylvain Destephen, qui enseigne l’histoire de l’Antiquité à l’université Caen-Normandie, relève que la destitution de Romulus Augustule passa pratiquement inaperçue tant son pouvoir n’était plus que symbolique. Il propose, en revanche, l’année 542 comme véritable césure entre l’Antiquité et le Moyen Âge. Sa démonstration, d’une admirable clarté en dépit de la complexité des situations, est passionnante, et à mon estime, convaincante. Nous allons voir pourquoi.

L’Occident germanisé

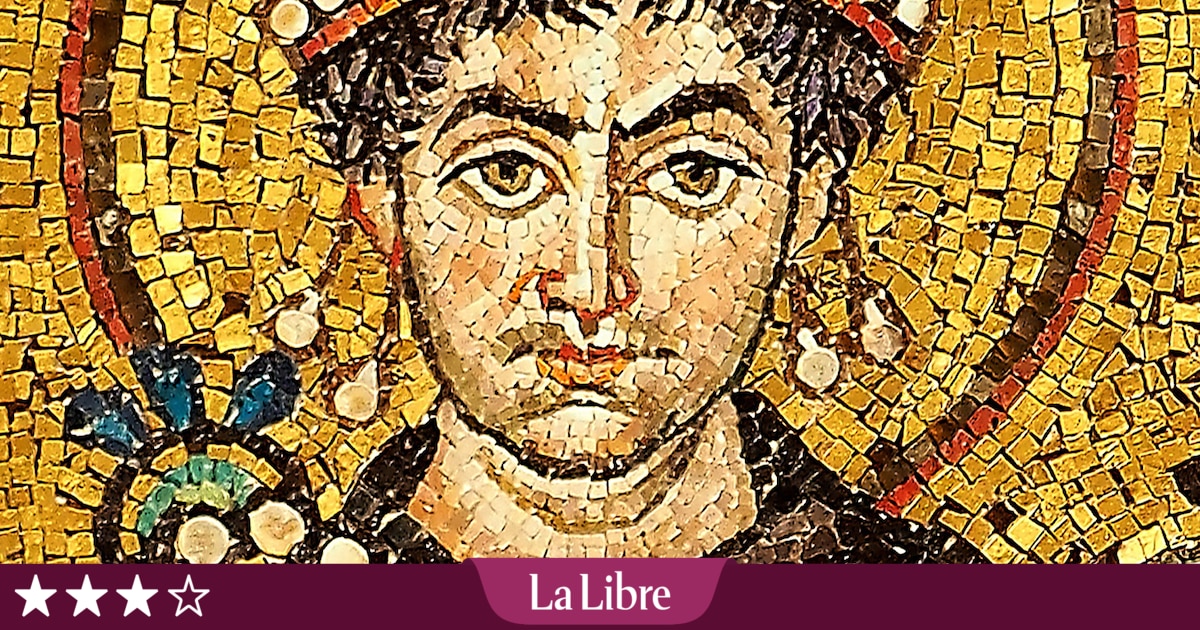

Méconnue ou sous-étudiée, l’année 542 débuta, le 1 er janvier, par une décision retentissante de l’empereur Justinien (486-565) : il abolit le consulat, « la magistrature romaine la plus prestigieuse et la plus ancienne qui servait à dater les années depuis plus de mille ans dans le calendrier romain ». Même Auguste l’avait préservé lorsqu’il fonda l’empire. Quelques années plus tôt, le grec avait été promu dans la langue administrative au dépens du latin.

Par ailleurs, la guerre que Justinien avait entreprise pour reconquérir les royaumes barbares établis dans la moitié occidentale de l’ex-empire romain, connut à partir de 542 un retournement définitif. L’échec de son ambition témoignait, en revanche, de la solidité des royaumes germaniques établis en Europe. Ainsi, par exemple, « les Mérovingiens se trouvèrent en 542 à la tête de la première puissance de l’Occident post-romain, donnant à la Gaule, pour la première fois dans son histoire, une unité politique ». Si l’échec de sa reconquête de l’Occident mettait fin au rêve d’empire universel que caressait Justinien, cette même année 542 fut marquée, en Orient, par un grave revers militaire et diplomatique pour Byzance : dans sa guerre avec l’empire perse, qui avait pris une dimension mondiale, les Perses contrôlaient pour la première fois tout le Caucase et avaient accès à la mer Noire.

Les visages multiples de la Grèce antiqueUne peste dévastatrice

Dans le domaine spirituel, le catholique Justinien avait voulu établir une autocratie chrétienne, mais malgré ses efforts les divisions confessionnelles persistèrent : le monophysisme, qui n’attribuait au Christ qu’une seule nature – la divine absorbant l’humaine –, bien que condamné par le concile de Chalcédoine (451), survécut dans les Églises syriennes, arméniennes, coptes, éthiopiennes, même s’il leur arrivait de coopérer dans la lutte pour convertir les païens. En 542, une mission conjointe de prêtres chrétiens de différentes confessions partit évangéliser la Nubie.

L’événement majeur de l’année 542 fut toutefois la première apparition de la peste dans l’histoire européenne. Venue du delta du Nil, elle frappa Constantinople au printemps avec une virulence dévastatrice. Elle en décima la population qui atteignait à l’époque entre 300 000 et 400 000 habitants. Elle se propagea par la suite dans l’ensemble du monde méditerranéen, marquant un véritable tournant dans son histoire. Et Sylvain Destephen de conclure : « L’année 542 marqua la fin de l’Antiquité parce qu’elle marqua la fin d’un monde plein, plein d’hommes et de femmes, plein d’énergie et d’échanges, plein d’ambitions et d’espoirs ».

⇒ La fin de l’Antiquité | Histoire | Sylvain Destephen | Ed. PUF, 192 pp., 16 €, numérique 12 €

EXTRAIT

« Le monde romain disparut bien en 542 dans la mesure où disparurent l’unité politique et l’unité culturelle, l’universalisme impérial et la chrétienté réunie sous un même souverain ».