L’école des Beaux-Arts de Rennes n’est ouverte aux femmes que depuis quatre ans lorsque Marion Sénones franchit ses portes, en 1903. Cette adolescente de 17 ans, que l’on ne connaît encore que sous le nom de Marcelle Borne-Kreutzberger, ne se doute pas qu’elle est promise à un avenir d’aventurière.

Le Mensuel de Rennes

Magazine curieux et (im)pertinent !

DécouvrezTalent pour l’écriture

Née en 1886, orpheline de père, Marion Sénones grandit à Rennes. Son talent pour l’écriture la conduit à travailler à Paris pour le quotidien Eve. En 1931, elle y rencontre l’ethnologue Odette du Puigaudeau. Issue de la bourgeoise désargentée bretonne, Odette est une dessinatrice au Muséum d’histoire naturelle au caractère volcanique, passionnée de navigation. Elle a toujours rêvé de monter une expédition scientifique. Et tant pis si on lui répète que c’est un métier d’homme. Le coup de foudre est immédiat et réciproque. Dans son agenda, en date du 24 avril 1932, Marion dessine un cœur percé d‘une flèche et accompagné d’une ancre : « À toi pour la vie. » Une vie qu’elles veulent libre et grandiose.

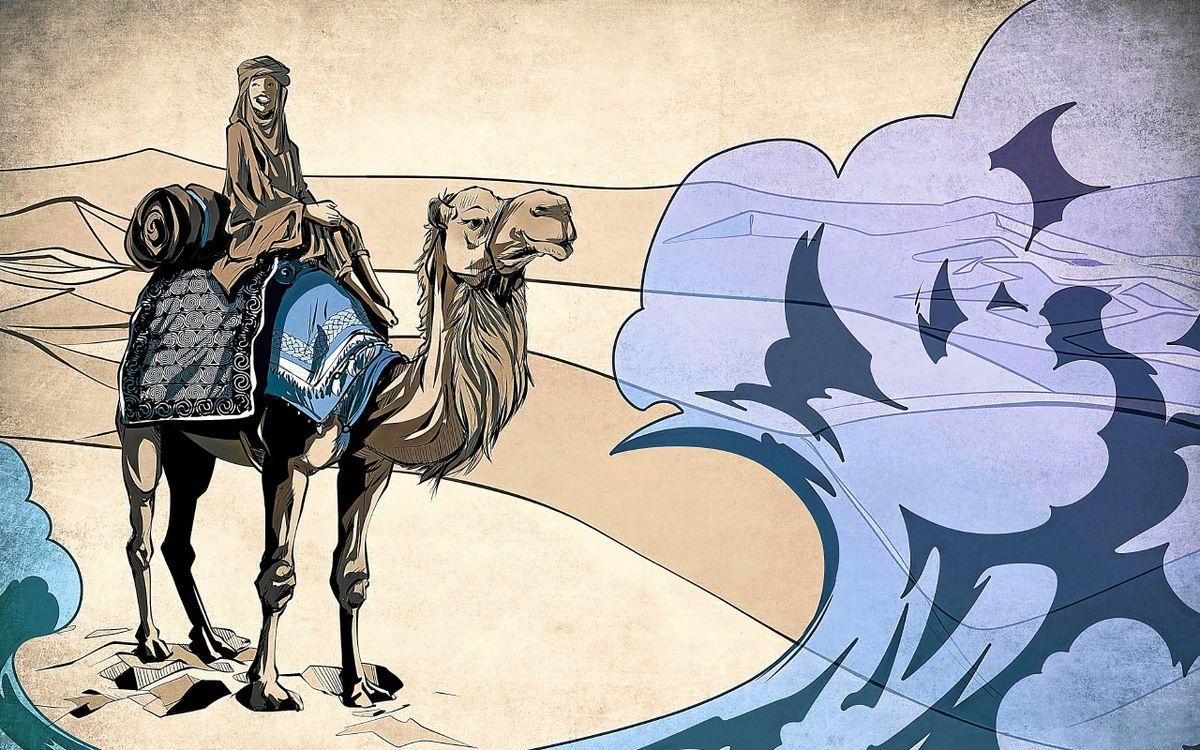

Les deux femmes se lancent dans un incroyable projet d’expédition en Mauritanie, à la rencontre des nomades du désert. Le territoire fait partie de l’empire colonial français mais il est mal cartographié et peu connu du grand public. Marion s’occupe des sponsors. Le trajet se fera à bord d’un langoustier douarneniste, puis à dos de chameau.

Le 28 novembre 1933, L‘Ouest-éclair les rencontre au port : « Deux intrépides voyageuses, notre collaboratrice Odette du Puigaudeau et une Rennaise, Mlle Marion Sénones, partent pour la Mauritanie. Elles sont chargées de missions ethnographiques et de reportages. » Les jeunes femmes posent en vestes de toile bleue, sabots en bois et bérets marins.

Espace vierge

Odette écrit, Marion illustre. Ses dessins à la mine de plomb, à la plume et à l’aquarelle sont bouleversants de vitalité quand ils racontent la vie familiale sous les tentes, les danses, les gestes des tisserandes et des puisatiers.

Le couple découvre le désert, un espace vierge où s’invente une nouvelle liberté, loin des contingences parisiennes. La brousse se pare d’une pureté biblique, qui ignore « le morcellement, la clôture, la balafre des routes », « sans couture, comme la tunique du Christ ». Plus tard, l’Eden révélera de sombres facettes : gavage forcé des jeunes filles, excision, mariages arrangés…

À l’instar des nomades qu’elles côtoient, Marion et Odette se nourrissent de lait de chamelle, de riz et d’agneau rôti sous la cendre. Dans les avant-postes coloniaux, on s’étonne de ces chercheuses qui voyagent sans bottes, ne filtrent pas leur eau et dorment à la belle étoile. « Les Européens nous demandèrent avec candeur, lorsque la caravane fut au complet, où étaient nos bagages, nos cantines et nos lits pliants… »

Entorse aux conventions bourgeoises

Après avoir passé onze mois en Afrique, et parcouru 4 500 km, Odette et Marion rentrent à Paris, chargées de photos, dessins, films, objets et roches taillées. Le public découvre avec fascination le mode de vie en voie de disparition des nomades. Les deux femmes sont désormais reconnues comme des spécialistes des réalités sociales d’Afrique du Nord. Odette écrit que les bergers, convertis en marins ou boys, « s’aveulissaient au contact d’une civilisation incompatible avec la leur, tout en amassant de quoi payer l’impôt français et les redevances de leurs suzerains arabes ». Ce qui ne l’empêche pas d’estimer la colonisation « bonne » si elle « aide les peuples soumis à entrer dans la vie moderne tout en respectant leur identité, leurs coutumes, leurs arts, c’est-à-dire leur génie propre », juge une de ses biographes.

Cette expédition féminine, entorse aux conventions bourgeoises, demeure en effet soumise au bon vouloir de l’administration coloniale. Au fil du temps, Marion et sa compagne se font toutefois l’écho des droits réclamés par les colonisés. À Rabat (Maroc) où elles prennent leur retraite, la Rennaise organise des expositions d’art maure et ouvre un musée du Sahara. Elle décède le 3 octobre 1977. Ultime hommage à celle qui s’est toujours jouée des clivages, son enterrement voit ses amis chrétiens et musulmans réciter à tour de rôle le De profundis et la Fatiha, sourate d‘ouverture du Coran.