Nichée au carrefour de la rue du Mirail et de la rue Gratiolet, quartier Saint-Michel à Bordeaux, l’échoppe tenue par Yeshi Phuntsok se veut discrète et sans prétention. Une sobre enseigne verte émeraude où figure un « nœud infini », symbole de la spiritualité bouddhiste, et les mots « Couleur Tibet », inscrits en fines lettres blanches.

« J’ai beaucoup travaillé et économisé pour ouvrir, le patron m’a vendu pas cher… Après, j’ai tout fait : table, chaise, déco… » raconte le commerçant, dans la salle principale de son restaurant, ornée de dizaines de bibelots chinés en brocante, au milieu desquels trône un portrait du Dalaï-lama.

Affirmant parler couramment sept langues, le cuistot se décrit comme un « révolutionnaire » ayant fait son temps. Pour Yeshi, la lutte du peuple tibétain n’est jamais bien loin : le quinquagénaire a longtemps été actif dans les réseaux de soutien à la diaspora, partage des souvenirs de manifs et promeut sa culture natale sur son compte TikTok. Un engagement qu’il prolonge aujourd’hui dans sa façon d’être au monde et dans son gagne-pain.

« Le commerce, c’est la relation avec les gens : moi, j’aime l’honnêteté, l’entraide, c’est comme ça que j’ai toujours travaillé », poursuit-il en sirotant un verre de thé.

Enfance himalayenne

Le commerce, c’est un peu son passeport voyage. Des « affaires », Yeshi en sème de partout où il passe, des confins de l’Asie à Dharamsala, en Inde, aux ruelles sinueuses du vieux Bordeaux, en Gironde, où il s’est installé il y a près de 18 ans. Né le 4 décembre 1968, aîné d’une fratrie de huit frères, Yeshi grandit dans le village de Yushu, à 4800 mètres d’altitude au milieu des hauts plateaux de l’Himalaya, des sommets enneigés et des yaks.

« On avait environ 600 bêtes. J’étais jeune, mais je savais déjà traire, faire le fromage… Là-bas, tu as tout : les bêtes, le lait, la viande, la laine. C’est comme ça qu’on vivait », se souvient-il.

Le froid, la hauteur, des chevaux… Le restaurateur narre un mode de vie qui se transmet dans sa famille de génération en génération : « On montait dans les montagnes, et on restait là-haut avec les troupeaux pendant des semaines. Chaque hiver, on tuait des animaux. Pas pour tuer, pour vivre. Pour nourrir. »

Mais sa vie s’est aussi déroulée sous l’ombre pesante de la répression chinoise. Le village de Yeshi est tombé sous le contrôle de Pékin en 1958, dix ans avant sa naissance. Arrestations massives, exécutions, exils forcés… Une période qu’il n’a pas connue, mais qui a marqué son enfance au fer rouge — la sienne et celle des siens.

« Mes parents me l’ont raconté. C’était une grande famille de quinze personnes. Il n’en restait que trois, tous les autres sont morts », raconte-t-il d’une voix calme.

Une vie monacale

Il évoque la famine qui touche alors les Tibétains, les emprisonnements politiques et l’usage de la torture. Malgré la douleur, la résistance ne s’est jamais éteinte.

« Le cousin de mon père était un guerrier. Il a combattu les Chinois pendant quinze ans en se cachant dans les montagnes. L’altitude, le terrain… nous, les Tibétains, on maîtrise mieux cet environnement », confie Yeshi avec une certaine fierté.

À l’aube de sa vie d’adulte, Yeshi passe des champs au monastère bouddhiste. « J’ai été moine pendant huit ans, c’est des valeurs transmises par la famille que j’avais envie de suivre », relate-t-il. À ce moment, la Chine desserre son emprise sur la région, après la mort de Mao Zedong en 1976 et l’arrivée de Deng Xiaoping. Les monastères rouvrent, portés par une tolérance encore fragile envers la pratique bouddhiste. Des prisonniers politiques sont libérés… Mais les cicatrices restent vives. « Ils torturaient, ils tuaient : ils y prenaient même du plaisir », appuie Yeshi.

Le jeune homme participe alors à la reconstruction du monastère et officie en cuisine pour nourrir les moines. Dans une autonomie relative, les Tibétains commencent à percevoir « un peu plus de richesses, comme la viande qu’ils produisent et dont ils peuvent conserver une part plus importante ». La répression elle, continue encore aujourd’hui.

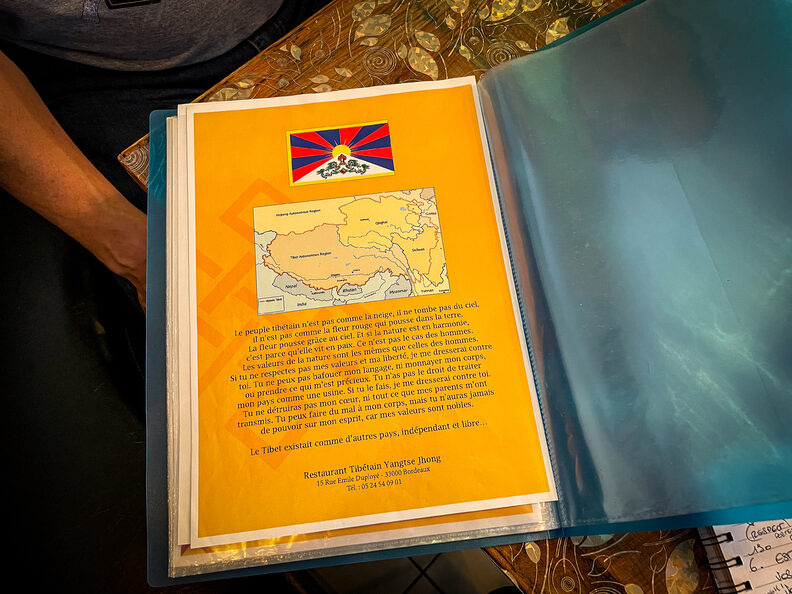

Page de menu du restaurant tibétain Yangtse Jhong à Bordeaux, où Yeshi exprime son attachement à la culture tibétaine et à la liberté de son peuple. Photo : SC/Rue89 Bordeaux

Page de menu du restaurant tibétain Yangtse Jhong à Bordeaux, où Yeshi exprime son attachement à la culture tibétaine et à la liberté de son peuple. Photo : SC/Rue89 Bordeaux

« Jusqu’à 28 ans, je ne connaissais même pas la carte du monde »

De Tian’anmen, la révolte à Pékin matée par le régime en 1989, au soulèvement hongkongais de 2019, le restaurateur trace un fil d’espoir qui transcende les peuples : « Certains Chinois viennent me dire qu’ils me soutiennent ici, en France ! » rapporte-t-il. Autant d’élans fraternels qui continuent de nourrir une confiance inébranlable envers autrui — fût-il perçu comme un ennemi existentiel dans son pays d’origine. Un fil qu’il emporte avec lui vers l’Inde, sur les sentiers de l’exil.

Poussé par la soif de découvrir le monde, Yeshi quitte le Tibet au début des années 1990. « J’ai traversé le Népal jusqu’en Inde, je me suis mis à lire pour apprendre : jusqu’à 28 ans, je ne connaissais même pas la carte du monde ! » se souvient-il. Il lit, feuillette, s’émerveille. Entre les pages, le jeune homme découvre les pays, les cultures, les langues… et les monuments, comme le Machu Picchu ou le mont Fuji, qu’il évoque les yeux brillants. « Pendant six mois, j’ai étudié l’anglais. Juste assez pour pouvoir me débrouiller et échanger avec les habitants. »

Soutien aux exilés

À Dharamsala, ville indienne refuge du gouvernement tibétain en exil, l’aventurier fonde une association pour aider ses compatriotes à s’insérer. Pendant les quatre premières années, dans la rue et au fil des rencontres, il apprend l’hindi, la langue locale, et jongle entre petits boulots et vente sur les marchés.

« Il y avait des Américains qui m’achetaient des bijoux, des antiquités… Ensuite, je faisais le guide pour les touristes, ce qui me permettait de gagner pas mal d’argent rapidement », raconte-t-il. « Mais tout ça, c’était surtout pour soutenir mon association tibétaine », précise Yeshi, ajoutant que l’argent, pour lui, n’a jamais été une fin en soi.

Le temps passe, jusqu’à sa rencontre avec Anne, une Française originaire de Bretagne, alors de passage en Inde, et dont il tombe amoureux. Une connexion naturelle, évidente, se tisse entre eux. « J’avais vraiment envie de vivre avec elle, de la suivre. » Ils se marient à Goa, sur les berges de la mer d’Arabie et commencent à esquisser des projets de vie. Le temps de préparer leur grand départ vers la France, et l’arrivée sur la côte bretonne.

Le Yumbu Lhakhang, plus ancien temple tibétain, est reproduit en maquette par Yuri, sans-abri et créateur d’incroyables miniatures, exposée au restaurant « Couleur Tibet ». Photo : SC/Rue89 Bordeaux

Le Yumbu Lhakhang, plus ancien temple tibétain, est reproduit en maquette par Yuri, sans-abri et créateur d’incroyables miniatures, exposée au restaurant « Couleur Tibet ». Photo : SC/Rue89 Bordeaux

« Avant, je gagnais bien ma vie, je vivais confortablement. En France, je suis arrivé comme un enfant de six ans. J’ai appris les chiffres, comment dire bonjour… C’était difficile », raconte Yeshi.

Quand il débarque à Carnac, en 2003, le Tibétain est en effet complètement dépaysé. Même l’amour qui l’avait poussé à traverser les continents finit par s’effacer, jusqu’à disparaître après trois ans d’idylle. Il ne lui reste alors que lui-même et une culture qu’il découvre à peine.

Une cuisine encensée

Mais un nouvel amour se profile. « Baudelaire, Victor Hugo : c’est magnifique, cette littérature. Tu lis, tu réfléchis ! » s’enthousiasme Yeshi, épris de la poésie romantique du XIXe siècle. À cette époque, il gagne sa vie comme maçon, d’abord en Bretagne, puis à Bordeaux ensuite.

La restauration, il y vient comme un prolongement naturel de sa vie de commerçant itinérant : en 2012, il ouvre un premier restaurant à Bordeaux, revendu en 2017, puis une boutique de vêtements tibétains à Bergerac, en Gironde, jusqu’en 2019.

« Après j’ai travaillé de gauche à droite, dans des restaurants à Bordeaux, à Arcachon… Jusqu’à ouvrir le restaurant que je tiens depuis bientôt deux ans, avec ma partenaire, Sona, qui est elle aussi tibétaine. »

Le succès est au rendez-vous pour l’échoppe qui peut accueillir jusqu’à cinquante couverts. Sur les sites de réservation en ligne, la cuisine de Yeshi est encensée par les clients, venus découvrir ses plats traditionnels. À la carte, on retrouve les grands classiques tibétains : momos vapeur farcis de viande ou de légumes, soupes copieuses comme le thenthuk — un bouillon aux nouilles tirées à la main —, ou encore des currys longuement mijotés, à l’image du langsha kari (bœuf aux épices douces) et du ja sha katsa (poulet épicé). Le tout à des prix plus que corrects – moins de 20 euros le menu complet.

Les Pyrénées à défaut du Tibet

Dans la cuisine de Yeshi, un bout de Tibet continue ainsi de résister. Sur les murs de sa cantine, dans les pages de ses menus, il sème poèmes et cartes d’un pays volé à son peuple. Presque 30 ans après son départ, il n’a jamais pu revoir la cime des montagnes de son enfance.

« Je ne peux pas y retourner. Un ami qui travaille dans l’administration m’avait envoyé une invitation en 2015… Mais je ne l’ai jamais reçue. Je suis sûr que c’est le gouvernement chinois qui l’a bloquée », explique-t-il.

Au Tibet, Yeshi n’a plus aucune famille. Alors il se tourne vers d’autres sommets: plusieurs fois par an, il quitte Bordeaux pour Bagnères-de-Luchon, dans les Pyrénées, où une villa entourée de forêts lui offre un semblant de son altitude natale. « C’est là que je me ressource. Ça me rappelle le Tibet : dans la montagne, je retrouve le calme. J’ai besoin de ça. » À des milliers de kilomètres de son pays d’origine, Yeshi semble avoir retrouvé un bout de son sanctuaire perdu. Sa terre de cœur, elle, ne l’a jamais vraiment quitté.

Pour aller plus loin : petite histoire du Tibet

Le Tibet est une région d’Asie centrale, marquée par ses hauts plateaux et une culture millénaire ancrée dans le bouddhisme. Pendant des siècles, ce territoire a conservé une large autonomie, mêlant traditions religieuses, modes de vie collectifs et lien intime à la nature. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, le Tibet connaît son « deuxième âge d’or » : le pouvoir des Dalaï-lamas s’y stabilise, le pays connaît alors une période d’essor religieux, culturel et intellectuel.

Mais le Tibet bascule au XXe siècle. En 1950, l’armée chinoise envahit la région, imposant un contrôle autoritaire sous prétexte d’intégration nationale.La culture tibétaine et ses pratiques religieuses sont alors sévèrement réprimées : arrestations massives, exils forcés, destruction de monastères… Ces crimes de guerre suscitent une forte résistance, à la fois armée et pacifique. En 1959, le Dalaï-lama installe un gouvernement en exil en Inde.

La même année, une insurrection anti-chinoise et anticommuniste éclate le 10 mars à Lhassa, la capitale du Tibet. Ce soulèvement est violemment réprimé pendant trois jours et trois nuits. Environ 20 000 Tibétains affrontent 40 000 soldats de l’armée chinoise : 4 000 Tibétains sont faits prisonniers et entre 2 000 et 10 000 sont tués, selon les estimations.

Aujourd’hui, la résistance tibétaine demeure vive malgré une répression violente orchestrée par Pékin. La diaspora tibétaine, dispersée à travers le monde, continue de porter la mémoire d’un pays et d’un peuple toujours opprimé. De nombreuses ONG (Human Rights Watch, Amnesty International, International Campaign for Tibet) ainsi que l’ONU continuent, quant à elles, de dénoncer les violations des droits humains par la Chine au Tibet, documentées dans de nombreux rapports d’enquête.

Vue du lac Yamdrok et de ses champs en terrasses dans la région tibétaine, photographiée en 2010. Photo : Jack.L/Flickr

Vue du lac Yamdrok et de ses champs en terrasses dans la région tibétaine, photographiée en 2010. Photo : Jack.L/Flickr

Rue89 Bordeaux a besoin de vos dons

Mille mercis à nos 131 donateurs ! Grâce à vous, nous avons atteint notre objectif initial de 10 000 €. Ce soutien va nous permettre de renflouer notre trésorerie, après le désengagement en 2025 d’un annonceur important – Bordeaux Métropole – et de régler nos factures en attente.

Cependant, la cagnotte reste ouverte jusqu’à fin septembre afin de vous laisser l’occasion de continuer à soutenir votre média indépendant. Chaque don est déductible des impôts à hauteur de 66 %. En recevoir davantage nous permettra de consolider nos finances, d’envisager une rentrée sereine, et surtout, d’enrichir nos contenus et de renforcer notre rédaction.