En Allemagne, chaque année, un jury de linguistes désigne le mot le plus détestable de l’année. 2024 a consacré biodeutsch, terme à l’origine satirique employé pour désigner les « Allemands de souche ». Tout sauf anodin alors que les législatives anticipées du 23 février prochain pourraient bien se solder par une nouvelle percée du parti d’extrême droite AfD.

L’Allemagne s’apprête à organiser, le 23 février prochain, des élections législatives anticipées à la suite de l’effondrement, en décembre, de la coalition gouvernementale qui associait les sociaux-démocrates du SPD, les écologistes de Bündis90/Die Grünen et les libéraux du FDP. À deux semaines du scrutin, les derniers sondages publiés annoncent les conservateurs de la CDU/CSU en tête avec 29 % d’intentions de vote, directement suivis par le parti d’extrême droite AfD qui se hisse jusqu’à 23 % d’intentions de vote, le SPD et les Verts étant promis aux troisième et quatrième positions avec respectivement 15 % et 13 % des suffrages.

L’AfD est donc en passe d’obtenir son meilleur score historique à des législatives fédérales. Durant la campagne, le discours du parti, désormais bien huilé, intègre systématiquement deux drames qui ont secoué le pays ces derniers mois : l’attentat à la voiture bélier sur le marché de Noël de Magdebourg, le 20 décembre, qui a fait cinq morts et l’attaque au couteau dans un parc à Aschaffenbourg, le 22 janvier, qui a entraîné le décès de deux personnes dont un enfant. Deux attentats commis, le premier, par un Saoudien installé en Allemagne depuis 2006, et le second, par un Afghan arrivé en 2022.

Le 28 janvier, les ministres-présidents des sept Länder dirigés par le SPD ont publié une lettre ouverte demandant aux membres de la CDU-CSU et au ministre-président vert du Bade-Wurtemberg Kretschmann une démarcation nette des positions de l’AfD sur les questions de politique migratoire, au moment où les conservateurs n’excluaient pas de « tolérer » les voix de cette dernière pour faire passer un texte destiné à réduire l’immigration illégale.

L’AfD, qui bénéficie en outre du soutien affiché et assumé d’Elon Musk, matérialisé par son intervention à distance lors du meeting de la candidate Alice Weidel à Halle le 25 janvier, occupe en ce moment une large part du discours médiatique et politique allemand. Ces discours, et les thématiques qu’ils construisent (immigration, identité, etc.), viennent d’être rattrapés, une nouvelle fois, par le choix à la mi-janvier, de l’« anti-mot », ou mot abject, de l’année 2024 : biodeutsch.

Un anti-mot de l’année particulièrement clivant

Si l’opération du « mot de l’année » est organisée par la Société pour la langue allemande (Gesellschaft für deutsche Sprache), celle de l’anti-mot a pris son autonomie depuis 1994 pour devenir une initiative indépendante orchestrée par un groupe de quatre linguistes spécialistes de l’analyse du discours public, associé à un ou deux journalistes cooptés. L’anti-mot est une formulation soit « dénuée d’humanité », soit « inadaptée pour ce qu’elle désigne ». C’est en quelque sorte un mot qu’on ne devrait pas utiliser et qui incite donc à réfléchir au pouvoir de la langue en matière de discrimination, de diffamation, de stigmatisation à tous les niveaux. L’an passé, le terme désigné anti-mot de l’année avait été Remigration, déjà clairement lié aux problématiques chères à l’extrême droite.

Pour l’année 2024, le choix du jury s’est arrêté sur l’adjectif biodeutsch, que l’on pourrait traduire par « biologiquement allemand » ou « organiquement allemand ». À première vue, sa composition est transparente : il s’agit de l’adjectif de nationalité associé au préfixe bio – un préfixe très souvent employé ces dernières années, en allemand comme en français, en lien avec les transitions environnementale et agro-alimentaire, mais aussi avec la dimension marketing de produits dits bio.

Une lecture rapide du terme biodeutsch s’arrêtant à ce sens du préfixe, que dénonce précisément le jury dans son communiqué de presse, pourrait y voir une simple dimension ironique, à l’origine même satirique. Mais comme toujours en langue, et en particulier dans le domaine idéologique, il ne faut ni ignorer ni même sous-estimer le poids des matrices de discours qui « colorent » tel ou tel terme et irriguent l’espace public.

Le préfixe renvoie ici au topos, en particulier pour les Allemands « d’origine étrangère », de l’existence de « catégories » d’Allemands, parmi lesquelles il conviendrait d’isoler celles et ceux qui le sont de manière biologique ou organique, à l’instar de tel ou tel produit, des autres qui soit ne seraient pas allemands, soit le seraient d’une autre manière. L’inhumanité du terme réside ainsi dans son pouvoir de catégorisation et donc d’évaluation du caractère allemand – ou non – de tel ou tel individu. L’analyse sémantique, dans les discours publics, révèle ainsi comment ceux-ci sont traversés, en particulier à travers l’articulation de l’adjectif biodeutsch à d’autres termes apparentés, par cette ligne de fracture de l’« authentiquement allemand ».

Même avant l’annonce du résultat du vote sur l’anti-mot, son pendant Passdeutscher, c’est-à-dire « être Allemand par le fait de posséder une carte d’identité allemande » (l’équivalent de la formule française « Français de papier »), faisait polémique. Dans le quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung, ce terme est littéralement associé à une « pensée laide », parce qu’il établit une certaine hiérarchie dans la population allemande.

Cette construction renvoie au droit allemand de la nationalité, dans la mesure où l’article 166 de la Constitution prévoit qu’est Allemand en premier lieu celui qui détient la nationalité allemande. Depuis la réforme de modernisation du droit de la nationalité en juin 2024, l’hétérogénéité de cette catégorie a pris de l’ampleur puisque la multinationalité est désormais permise en Allemagne, ce qui concerne tout autant les Allemands « non biologiques ».

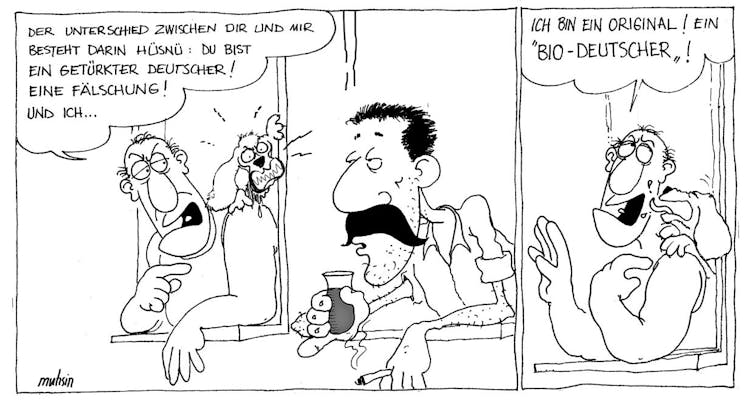

Les Biodeutsche font face à cette dénomination depuis la parution, il y a une trentaine d’années, d’une caricature dans le quotidien de gauche Tageszeitung.

Dans cette planche, un Allemand d’origine turque se fait expliquer par son interlocuteur que ce dernier serait un Allemand originel, autrement dit un Biodeutscher.

Die Tageszeitung

Selon la linguiste Constanze Spieß, membre du jury de l’anti-mot, le cabarettiste Muhsin Omurca, auteur de cette caricature et lui aussi originaire de Turquie, peut être considéré comme le créateur de ce nouveau terme. « De la satire au racisme », titre la chaîne de radio et de télévision publique WDR peu après l’annonce de l’anti-mot. La raison en est simple : il s’agit une expression à l’origine satirique et ironique, qui sera même utilisée comme une plaisanterie par le politicien écologiste Cem Özdemir et ainsi diffusée dans les années 2000.

Catégorisation, stigmatisation, insultes : le pouvoir des mots

Quelque cinq ans avant l’annonce de l’anti-mot, Ferda Ataman, déléguée fédérale à la lutte contre les discriminations, le qualifie dans sa chronique du Spiegel d’insulte « sans doute la plus innocente et mignonne » qu’un peuple puisse subir. Selon la consultante en matière de diversité, on aurait pu recourir à des appellations bien plus méchantes, comme Allemand au passé national-socialiste, en s’inspirant logiquement des constructions des termes dénommant les « autres ».

Néanmoins, le jury, majoritairement composé de linguistes, a tranché : le préfixe allemand bio, qui suggère une division entre les vrais et les faux Allemands sur la base de critères d’origine biologique, constituerait une forme de racisme de tous les jours. Les membres du jury Saba-Nur Cheema, politologue et conseillère sur les questions d’islamophobie, et Meron Mendel, professeur dans le domaine du travail social, s’expriment également sur cette décision dans un article publié dans la FAZ. D’un point de vue sémantique, les auteurs interprètent le préfixe bio comme « construisant une forme raciste et biologiste de nationalité ». Il en résulte une image qui se forme dans l’esprit des lectrices et lecteurs qui reflète manifestement le but de l’opération de l’anti-mot rappelée ci-dessus : à savoir identifier une expression qui enfreint, entre autres, la dignité humaine et les principes de tolérance.

Selon les travaux de recherche du sociologue Daniel Sabbagh sur ce qu’on appelle « racisme anti-Blancs », une telle interprétation sémantique pourrait tout à fait être valide. En 2010, Kristina Schröder (CDU), à l’époque ministre des affaires familiales, déclenche un débat controversé en Allemagne en mettant publiquement en garde contre ce qu’elle appelle la Deutschenfeindlichkeit, la germanophobie, qui peut exposer des élèves non issus de l’immigration à un harcèlement sévère.

Cette vision des choses, qui revient à évoquer une forme de racisme anti-allemand, est relativisée par l’historienne Yasemin Shooman dans la mesure où cela occulterait les « rapports de pouvoir entre la population majoritaire et la population minoritaire ». Ferda Ataman abonde dans le même sens : pour elle, une telle catégorisation ne se justifie pas, parce qu’elle relativiserait les discriminations structurelles et pourrait être comprise comme une tentative de la part des « Allemands blancs » de ne pas céder le pouvoir d’interpréter sémantiquement la langue.

Le terme de biodeutsch n’est toutefois pas le seul – et certainement pas le premier – à avoir servi à désigner de façon péjorative ou satirique les Allemands non immigrés. En effet, l’Allemand se voit parfois qualifié de « Kartoffel » ou de « Alman » dans un contexte similaire. Le premier terme provient de la supposée préférence traditionnelle du peuple allemand pour les pommes de terre. Le second est un emprunt au mot turc signifiant « Allemand », que l’importante population d’origine turque vivant en Allemagne a développé comme une expression de défi pour dénoncer ou moquer les caractéristiques « typiquement allemandes ».

Le mot d’emprunt, qui, de par son origine turque, évoque clairement cette relation oppositionnelle, Turc vs. Allemand, a fini par être employé par d’autres groupes ethniques (russe, croate, arabe, arménien, kurde, etc.). Aujourd’hui, il est même utilisé de manière ironique et autocritique, comme sur le compte Instagram Alman Memes, qui connaît un immense succès et qui est justement dirigé par des « Allemands organiques », ce qui n’empêche pas de déclencher régulièrement l’indignation de nombreux « Allemands de souche » à en juger par les rubriques de commentaires.

Les avis sur l’inattendu anti-mot de l’année 2024 – initiative d’ailleurs critiquée par la Neue Zürcher Zeitung, quotidien germanophone suisse plutôt conservateur très lu en Allemagne, qui l’a jugée trop « gauchiste », comme l’a fait le porte-parole de la fraction AfD sur les questions de politique culturelle Frank Grobe – sont partagés.

Saba-Nur Cheema et Menor Menden relativisent : il faut, en analysant la désignation de l’anti-mot de l’année, avoir un peu d’humour, comme dans le cas d’autres distinctions grinçantes comme les Golden Raspberry Awards, contre-pied des Oscars. En fin de compte, c’est le créateur de l’anti-mot de 2024 qui défend lui-même la liberté d’interpréter son œuvre de cabaret comme n’importe quelle autre œuvre d’art : chacun peut décider de l’apprécier ou la désapprouver.